2025年4月、建築基準法の改正が施行されました。

この法改正によって、「できなくなるリフォームがあるのではないか」「リフォームの手続きが大幅に煩雑化するのではないか」など、リフォームへの影響が懸念されていました。最終的には原則すべてのリフォームは可能で、スムーズに手続きを終えるための緩和措置なども設けられました。

今回は、法改正の具体的な変更点を踏まえ、今後のリフォームにどう影響するのかを、影響の大きさ別に詳しく解説していきます。

目次

1.4月からも原則すべてのリフォームは可能。安全性を審査する基準が設けられる

今回の建築基準法の改正は、国をあげて取り組んでいる2050年のカーボンニュートラル実現に向けた省エネ対策を強化することを目的としています。国内のエネルギー消費の約3割を占める建築分野での省エネ対策を加速させることで、その実現が大きく前進すると期待されています。

こうした背景から、建物の省エネ性能を高めることが必須に。そのため、断熱材や太陽光パネルなどの省エネ設備が導入され、建物全体の重量化は避けられず、倒壊を回避するために構造の強化も必要となってきます。

そこで、構造審査などの手続きが適切に行われるよう、安全性の審査に関わる法律を改正し、新築にもリフォームにも適用されることになったのです。

1-1.建築基準法の改正によるリフォームへの影響:「4号特例」の廃止

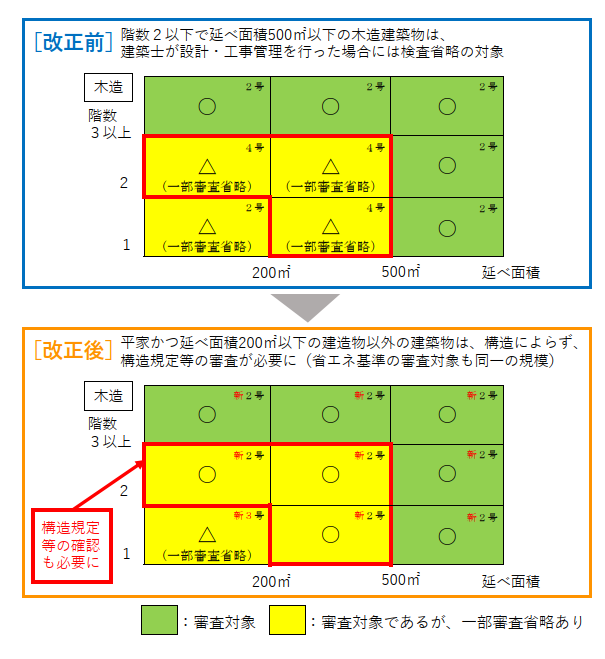

今回の法改正で、リフォームへの影響が大きいといわれているのが、「4号特例」の廃止です。

法改正前までに実施されていた「4号特例」とは、4号建築物に該当する建物では、構造安全性に関する「建築確認申請」を省略する制度です。

改正前は、大規模なリフォームをする場合でも「4号特例」によって建築確認申請は不要でした。

しかし、2025年4月以降、「4号特例」の廃止によって、4号建築物が廃止され、新2号建築物、新3号建築物に再編。木造戸建て住宅のほぼすべての大規模リフォーム に建築確認申請が必要になりました。

建築確認審査の対象となる建築物の規模(建築基準法第6号1項)

※都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内の場合

1-2.大規模リフォーム時の建築確認申請には、直近の「検査済証」の有無が影響

「4号特例」の廃止によって、今後ほとんどの家での大規模リフォームで義務づけられる「建築確認申請」。

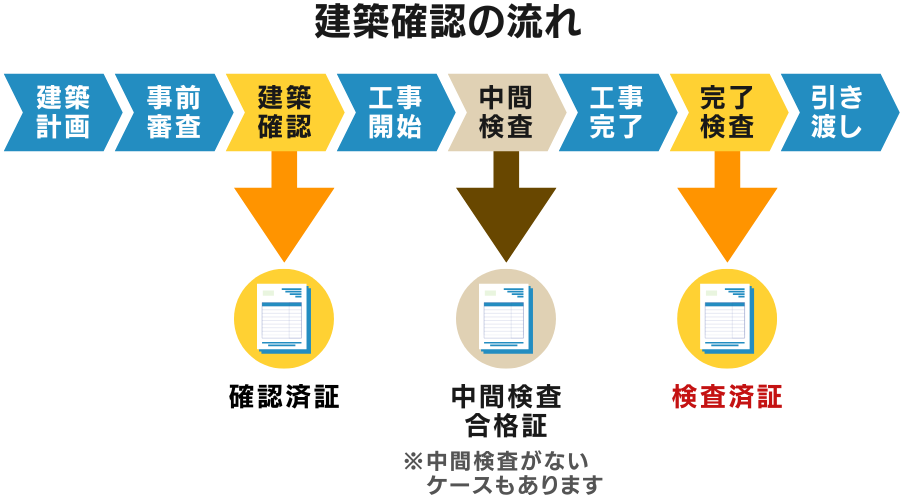

そもそも、「建築確認」とは、新しく家を建てたり、大規模な増改築を行ったりする際、建築基準法に適合しているかを事前に確認してもらうための手続きです。

その「建築確認」に完了検査まで通過した後で交付される「検査済証」が、今後既存住宅の大規模リフォームを行うときに大事になります。「検査済証」は、その建物が工事した当時の建築基準法に適合した工事が行われていることを証明する書類です。

本来、大規模リフォームで建築確認申請を行うとき、直近の工事の「検査済証」(初めてのリフォームなら新築時の「検査済証」)がないと、現在の建物の適法性が証明できず、建築基準法適合調査が必要になったり行政指導が入ったりして追加のコストが発生してしまいます。

しかし、過去のリフォームでは「4号特例」に従って建築確認申請を省いたため、「検査済証」を交付されていないケースが少なくありません。また、「検査済証」が交付されていても手元に残っていないケースもあるでしょう。

「検査済証」がない場合でもリフォームは可能ですが、ほかの書類を用意したり追加の調査を行ったりする時間や費用が追加で発生することになります。今回の建築基準法改正に際しては、このケースでの現在の建物の適法性の確認方法(現況調査)のガイドラインが策定されています。詳しくは3章で解説します。

参考:国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン」

参考:建築確認済証とは?紛失時の再発行から検査済証との違いまで専門家が解説|GMO不動産査定

2.法改正の影響を受けないリフォーム:建物の構造に大きく影響しない小規模リフォーム

前述のとおり、「4号特例」の縮小によってほとんどの木造戸建ての大規模リフォームでは、建築確認申請が必要となります。ただし、小規模のリフォームの場合は、「4号特例」の縮小の影響を受けないため、これまで通り建築確認申請は不要です。

ここでは、建築確認申請が不要な小規模リフォームの事例について解説します。

※ここで紹介する小規模リフォームでは「検査済証」の確認も不要です。

2-1.建築確認申請が不要な木造戸建てリフォーム① 〜基本編〜

木造戸建て住宅のリフォームで、建築確認申請が不要なケースの基本的な考え方はこの2つです。

- 「主要構造部」を除いた部位の改修

- 「主要構造部」の1/2以下の範囲の改修

「主要構造部」を除いた部位の改修であれば、大規模リフォームとは見なされないため、建築確認申請は不要です。

主要構造部とは、建物の安全性に関わる「壁・柱・床・梁・階段」のこと。

構造上、重要でない間仕切り壁や間柱、ひさし等は主要構造部ではないため、リフォームの際、建築確認申請は不要です。

また、主要構造部をリフォームする場合でも、改修部分が1/2以下であれば、建築確認申請は不要です。1/2を超えるかどうかは部位ごとに判断します。

■主要構造部の「1/2以上」の判断について

- 壁…総面積に占める割合が1/2以上

- 柱…総本数に占める割合が1/2以上

- 梁…総本数に占める割合が1/2以上

- 床…総水平投影面積に占める割合が1/2以上

- 屋根…総水平投影面積に占める割合が1/2以上

- 階段…その階段ごとの総数に占める割合が1/2以上

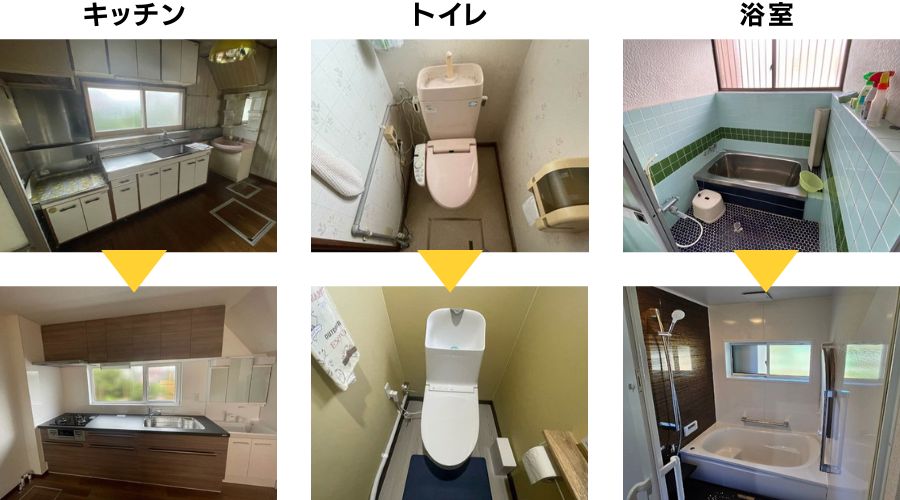

2-2.建築確認申請が不要な木造戸建てリフォーム② 〜水回り編〜

キッチンやトイレ、浴室などの水回りのリフォームは、建物の構造に大きく影響しないため、建築確認申請は不要です。

出典:国土交通省住宅局 リフォームにおける建築確認要否の解説事例集 (木造一戸建て住宅)

2-3.建築確認申請が不要な木造戸建てリフォーム③ 〜バリアフリー編〜

バリアフリー化のための手すりやスロープの設置は、すべて建築確認申請が不要です。

出典:国土交通省住宅局 リフォームにおける建築確認要否の解説事例集 (木造一戸建て住宅)

2-4.建築確認申請が不要な木造戸建てリフォーム④ 〜屋根・外壁編〜

屋根や外壁のリフォームにも、「大規模なリフォーム」に当たらない工事があります。

2-4-1.屋根

屋根のリフォームでは、既存の屋根の上に新しい屋根を乗せるカバー工法の場合は、建築確認申請が不要です。

出典:国土交通省住宅局 リフォームにおける建築確認要否の解説事例集 (木造一戸建て住宅)

ただし、リフォームする範囲が内部の垂木にまでおよび、改修面積が建築面積の1/2を超える※場合は、建築確認申請が必要です。

※建物を上空から見た際の面積のこと。最も投影面積が広い階層の面積が適用されます。

2-4-2.外壁

外壁のリフォームでは、既存の壁の上に新しい外壁材を重ねるカバー工法などの場合は、建築確認申請が不要です。

出典:国土交通省住宅局 リフォームにおける建築確認要否の解説事例集 (木造一戸建て住宅)

ただし、リフォームする範囲が壁を構成する主要な材にまでおよび、改修面積が外壁全体の1/2を超える場合は、建築確認申請が必要です。

※屋根と壁の改修する際、実際の計画で建築確認申請が必要かどうかの判断が付かない場合は、工務店等を通して特定行政省庁に相談しましょう。

3.法改正の影響が少ないリフォーム:適法性が証明できる建物の大規模リフォーム

建築確認の申請が必要なリフォームでも、直近の工事の状況がわかる書類があり、それ以降に違法な工事をしていないと確認がとれた場合は法改正の影響は少なくて済みます。

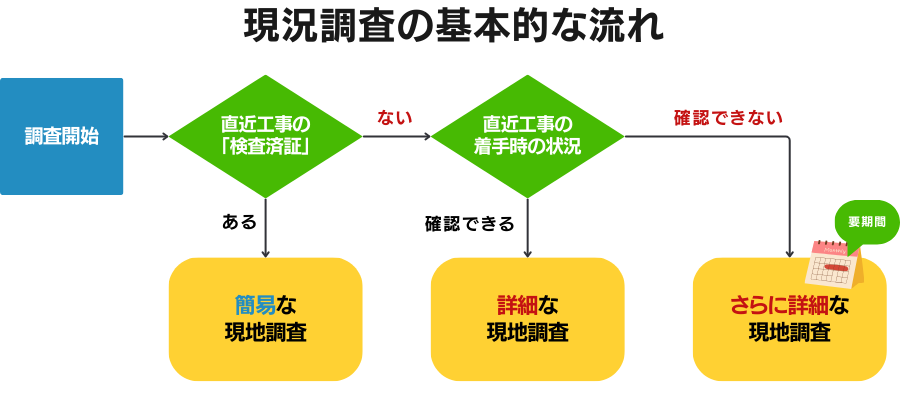

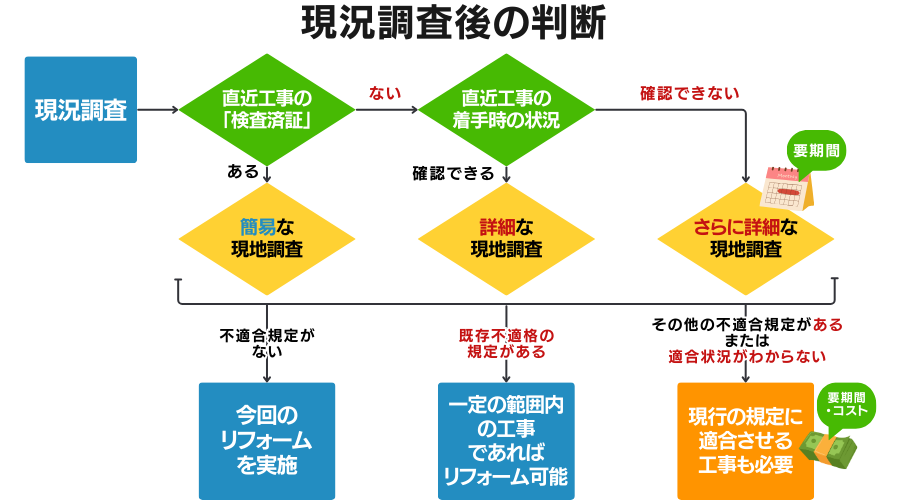

建築確認申請が必要な大規模リフォームに先立って、建物の現況を確認する「現況調査」が行われます。

このときに、直近の工事での建築確認完了検査での「検査済証」があれば、計画建築物は当該工事時の基準に適合していると判断できます。「検査済証」の確認に加えて、「検査済証」交付後に法令違反の工事が行われていないことを確認すれば、現況の適法性が証明できるので、簡単な現況調査で済ませられます。

「検査済証」がない場合でも、過去の工事着手時の状況がわかる、下記のような書類があれば比較的簡単な調査で済みます。

- 確認申請書の副本

- 工事請負契約書

- 登記事項証明書 など

4.法改正の影響が大きいリフォーム:適法性が証明できない建物の大規模リフォーム

現在の建物の適法性が証明できない場合の大規模リフォームでは、リフォームすることはできるけれど、工期や工事費用に影響が出ることがあります。

適法性が証明できない建物とは

- 直近の工事の「検査済証」がない、かつ直近の工事にいつ着手したかもわからず、現地調査しても詳細がわからない

- 「検査済証」等の書類がある工事の後に、申請のない違法な工事を行ったと判断された など

このような建物の場合、本来リフォームを予定していた部分だけでなく、それ以外の全ての部分も現法の基準に適合するように改修しなければなりません。

その場合、当初想定していたよりもリフォーム費用が膨らみ、工期も長くなってしまうケースもあります。

このように、リフォーム計画が思い通りにいかない可能性はあるのですが、構造などをしっかり審査されることは悪いことではなく、現行法の基準に適合する家へとアップデートすることで、建物の安全性も向上します。

長く住み続けることを考えると、この機会に安心安全な住まいにリフォームすることは良い選択といえるでしょう。

再建築不可物件のリフォームについて

再建築不可物件とは、建築基準法で定められた接道規制などを満たしておらず、更地にして新たな家を建てることのできない土地、物件のことです。

今回の法改正で、大規模リフォームには建築確認申請が必要になりました。つまり、現行の建築基準法に適合していない再建築不可物件は、建築確認申請を行っても許可が下りず、大規模リフォームはできないということになります。

※ただし、用途や形態の変更などにおいて一定の基準を満たした大規模リフォームであり、安全上などにおいて支障がないことを特定行政庁が認めるものに限り、可能になる。詳しくは工事を相談または依頼する住宅会社に確認しましょう。

建築確認申請が不要なリフォームは実施できるので、2章で紹介した大規模でないリフォームは可能です。

しかし、大規模なリフォームを行いたいのに、そのリフォームができないかもしれないことを考えると、再建築不可物件でのリフォームも、今回の法改正による影響が大きいと言えます。

5.2025年4月以降のリフォームで気をつけるポイント

今回の建築基準法改正を受けて、リフォームで注意しなければならないポイントを解説します。

5-1.リフォームを前提に中古物件を購入する場合は、物件選びに注意

中古物件を購入し、リフォームしようと考えている場合は、「4号特例」の縮小を踏まえた上でリフォームしやすい物件を優先して選ぶのがおすすめです。

「検査済証」や「図面」など、リフォームに必要な書類や情報を販売会社に事前に確認しておくと、リフォームのスケジュールや資金計画を立てやすくなるでしょう。

5-2.完工・引き渡し時期がこれまでより長くなるケースも

建築確認申請が必要な大規模リフォームの場合は、これまでに必要のなかった申請などの手続きが加わるため、工期がこれまで以上にかかると考えられます。

また、リフォームしたい物件の「検査済証」が無かったりすると、手続きが煩雑になるため、今年からは引き渡しまでの期間が今まで以上にかかる可能性があります。

「子どもの新学期に間に合うようにしたい」など、リフォームのスケジュールに目標がある人は、できる限り早めに動き出しましょう。

5-3.リフォームを依頼する会社選びは慎重に

リフォーム会社の中には、法律に則った設計を行う設計士が在籍していない会社や、建築確認申請を行ったことがない会社もあります。

「4号特例」の縮小によって、申請手続きの要否や手続き内容が複雑化することから、大規模なリフォームを行うときは、法改正に関する情報をしっかり把握できているリフォーム・リノベーション会社に依頼することが理想のリフォームを叶えるカギといえます。

6.まとめ

2025年4月の建築基準法改正は、建築分野での省エネ対策の推進を目的としています。

新築住宅は省エネ基準への適合が義務化され、太陽光パネルの設置や断熱材の使用により建物全体が重くなる傾向に。そこで、構造の安全性を高めるため、「4号特例」が縮小されました。これに伴い、大規模リフォームの際には、これまで不要だった構造審査を含む建築確認申請が、2025年4月以降は必要になりました。

この法改正によって、リフォームする際、従来よりも手続きが増えたり、工期が延びたりすることが懸念されますが、「4号特例」の縮小について正しく知って、早めに動き出すことができれば、懸念点も解消に導くことができます。何より、しっかり審査し、丁寧に手続きを進めることで質の高いリフォームを実現し、建物の安全性も高めることができます。

そのためにも、建築確認申請や建築基準法の改正に精通するリフォーム会社を選びましょう。

なら

なら