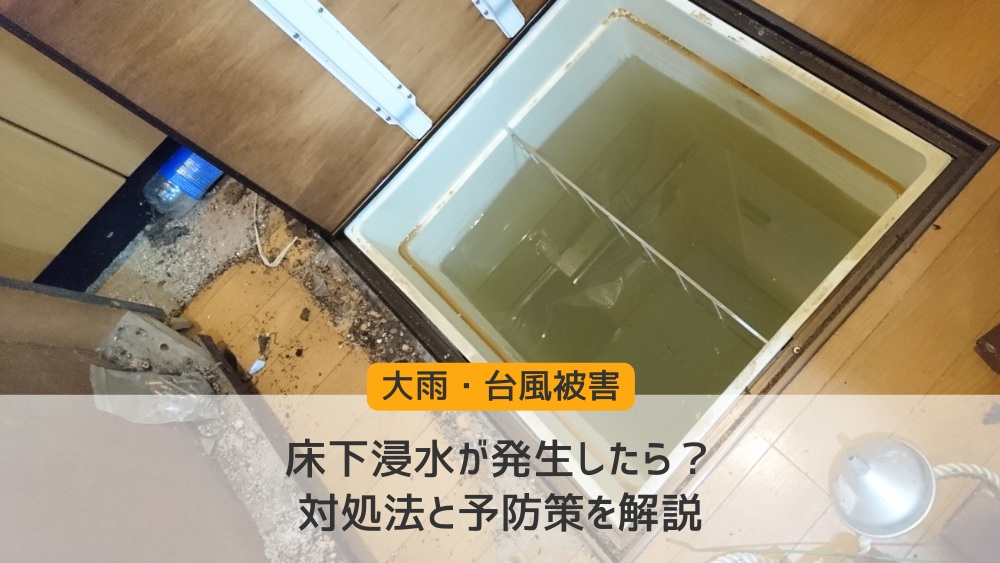

近年、気候変動の影響もあり、集中豪雨や台風による水害が増加しています。住宅被害の中でも「床下浸水」は比較的軽微に思われがちですが、適切な対応を怠ると深刻な二次被害を招くリスクもあり注意が必要です。

床下浸水は、集中豪雨や台風による河川の増水、排水溝や下水管の逆流、さらには雨漏りや配管破損による水漏れなどが原因で発生することが多いです。特に低地や河川近くの住宅では、床下浸水の発生リスクが高まります。

この記事では、床下浸水が発生した際の対処法から予防策、さらには保険適用の可能性まで、住宅を守るために知っておくべき情報を解説します。

目次

1.床下浸水が発生した直後に取るべき行動

床下浸水は、普段から確認することが少ない床下で起こる被害なので、起こってすぐに発見できるものではありません。

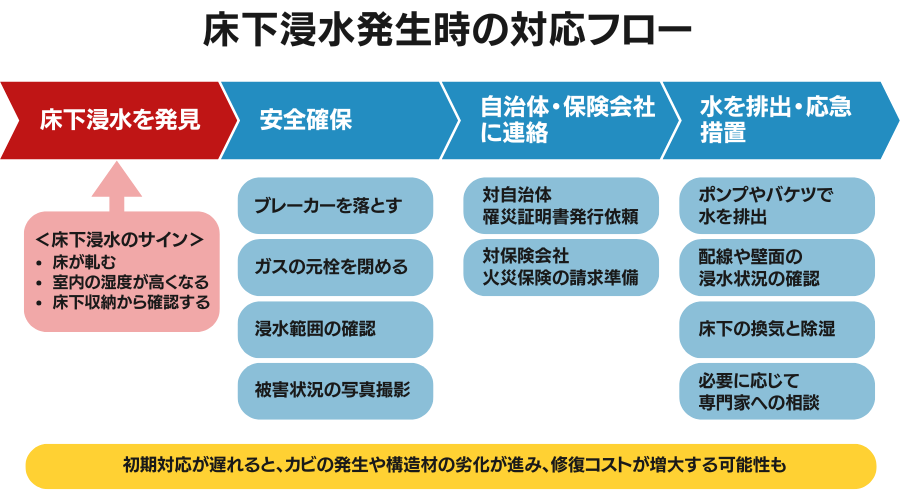

床が軋んだり、室内の湿度が高くなったりといった住まいの不快感が床下浸水のサイン。床下収納などから床下に浸水があるのを確認したら、迅速に対応して二次被害を防ぎましょう。初期対応が遅れると、カビの発生や構造材の劣化が進み、修復コストが増大することになります。

以下では、床下浸水発生時に取るべき行動を段階的に解説します。

1-1.安全の確保

床下浸水を発見したら、まず最優先すべきは安全確保です。

[1]ブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉める

水と電気ケーブルが接触していると感電の危険があるので、まず電源を遮断します。

浸水でガス管が損傷している可能性も考慮して、ガスの元栓も閉めておきましょう。

[2]浸水範囲の確認と被害状況の写真撮影

保険金が請求できることもありますので、この時点で被害状況を詳細に記録しておきましょう。

日付入りの写真は特に重要な証拠となります。

1-2.自治体や保険会社への連絡

大雨や浸水被害が起きた際には、まず自治体と保険会社に連絡しましょう。避難所や支援制度の情報や、保険金請求の手続きを確認することができます。

[1]罹災証明書の発行

自治体に連絡し、床下浸水の被害状況を報告します。

罹災証明書は保険請求や各種支援制度の申請に必要となります。

[2]火災保険や水災補償の請求準備

契約している保険会社に速やかに連絡し、保険適用の可否を確認します。

保険証券と被害状況の写真を準備しておきましょう。

1-3.水の排出・応急措置

家の中に溜まった水は、できるだけ早く排出して被害拡大を防ぎましょう。安全確保を最優先しながら、ポンプやバケツで水を排出します。

水を取り除いた後は、配線や壁面の浸水状況も確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

[1]ポンプやバケツなどで可能な範囲の排水

床下点検口から小型ポンプを使って排水します

電気を使用する場合は、漏電に十分注意してください

[2]換気と除湿で床下をできるだけ乾燥

床下点検口を開放し、扇風機などで空気の循環を促します

可能であれば除湿機を設置し、湿気を取り除きます

2.床下浸水の修復・清掃手順

初期対応ができたら、次は本格的な修復と清掃に移りましょう。

この段階での丁寧に作業できると、家を長持ちさせることに繋がります。

以下では、床下浸水後の修復・清掃の手順を詳しく解説します。

2-1.床下を換気して乾燥する

床や壁が濡れたままだとカビや腐食の原因になります。窓を開けて風通しを良くし、換気扇や扇風機、除湿器などを活用して徹底的に乾燥しましょう。

湿気のこもりやすい箇所も見逃さないことが大切です。

換気の方法と注意点

- 床下点検口を開けたままにし、常に換気を心がける

- 業務用の送風機や除湿機を使用すると効果的

- 完全に乾燥するまでには通常1〜2週間程度

- 季節や浸水の程度によっては、さらに長期間の乾燥が必要な場合も

2-2.泥やゴミを除去する

浸水後は、床や壁に付着した泥やゴミを早めに取り除くことが衛生面で重要です。放置すると悪臭や害虫発生の恐れがあります。

防護具を着用して慎重に作業し、大量の汚れがある場合は専門業者に依頼しましょう。

泥や異物の除去の注意点

- 床下に入れる場合は、マスクや手袋、長袖の服装で身を守りましょう

- 泥は乾燥すると除去が難しくなるため、ある程度乾いた段階で作業するのが効率的です

衛生面の対策

- カビや細菌の繁殖を防ぐため、床下全体に消毒液を散布します

- 市販の防カビスプレーや希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液が効果的です

2-3.専門業者に依頼すべきケース

床下浸水の修復・清掃は、見えない場所だからこそ手を抜かず徹底的に行っておきましょう。乾燥や消毒が不十分では、将来的にカビの発生やシロアリ被害のリスクが高まります。

下記のようなケースでは、専門業者への依頼を検討しましょう。

- 床下に大規模な水溜まりや泥が堆積している

- 木材の腐食が進んでいる

- 給排水管の破損・修理が必要

専門業者に依頼するときは、床下浸水からの回復実績があるかどうか、アフターフォローなどのサポート対応などを確認して、複数会社から相見積もりを取るようにしましょう。

一社一社の情報を調べるのが面倒であれば、リフォームガイドなどの一括見積もりサービスを使うと、適した会社の見積もり手配を無料で行うことができます。

3.床下浸水に適用される保険と修繕費用

床下浸水は、地上からの水が床下空間に侵入する現象で、通常の生活空間の床上まで達していない状態です。その修復には、予想以上の費用がかかることがあります。適切な保険が適用されれば、その経済的負担を大きく軽減できる可能性があります。

ここでは、床下浸水に適用される可能性のある保険と、実際の修繕にかかる費用の目安について解説します。

3-1.火災保険「水災補償」の内容

火災保険で床下浸水の被害を補償できるのは、「水災補償」がついている保険です。一般的な火災保険には「水災補償」が含まれている場合が多いですが、特約として別途加入が必要なケースもあります。

保険証券や契約内容を確認し、よくわからない場合は保険代理店に問い合わせましょう。

床下だけでも適用されるケースがあるかチェック

保険会社によっては、床上浸水のみを補償対象とし、床下浸水は対象外としている場合があります。

近年は、床下浸水も補償対象とする保険商品が増えているので、契約内容を確認しましょう。

保険請求をスムーズに進めるためには、浸水直後の写真撮影や被害状況を写真・動画に残しておきましょう。

また、修繕工事に着手する前に保険会社の調査が必要となることが多いです。保険請求に慣れた修繕会社であれば、保険会社の対応や提出書類の用意についてもサポートしてもらえれることがありますので、見積もり手配時に相談してみるといいでしょう。

3-2.自治体の災害見舞金制度を使える場合も

地震や台風といった自然災害による人為的災害に見舞われたケースでは、自治体から配分される「災害見舞金」を受け取れる場合もあります。

詳しい内容については、内閣府防災情報をご確認ください。

| 対象者 |

|

|---|---|

| 支給額 | ア.生計維持者が死亡した場合 500万円 イ.その他の者が死亡した場合 250万円 |

3-3.見積りと修繕費用の目安

清掃・消毒・乾燥費用の相場は、床下の清掃・消毒・乾燥だけでも5万円〜15万円程度かかることがあります。床下の広さや浸水の程度によって費用は大きく変動するため、事業者に確認しておくと安心です。

また、床材や下地の交換にかかる費用は、10万円〜50万円※。構造部材の交換が必要な場合は、さらに高額になる可能性があります。

※2025年3月時点での費用相場です。エリアによって異なる場合があります。

4.床下浸水で大きな被害を出さないための予防策

床下浸水は一度発生すると修復に多大な労力とコストがかかるため、早期発見や浸水を起こしにくくする対策が欠かせません。

特に水害リスクの高い地域では、日頃からの備えが被害を大きく軽減できます。

4-1.排水設備・雨樋の点検

建物周辺の浸水対策には、排水設備や雨樋を定期点検しましょう。経年劣化や詰まりを見逃すと雨水が溢れ、家屋に重大なダメージを与えるおそれがあります。

定期的な清掃と早めの補修が、浸水リスクを減らすカギとなるでしょう。

点検方法と注意点

- 年に2回程度、雨樋や排水溝の清掃を行いましょう

- 特に落ち葉の多い秋や台風シーズン前の点検が重要です

- 排水ポンプがある場合は、定期的な動作確認を行いましょう

4-2.防水工事・防水シートで建物内への水の侵入を防ぐ

建物の屋上やベランダなど、雨水の浸入を防ぐには防水工事や防水シートが効果的です。屋根や屋上から水が入り込んで内部腐食が進み、床下に水が溜まっていくこともあります。

建物内に浸水させない対策

- 水害リスクの高い地域では、あらかじめ止水板や土のうを準備しておきましょう

- 近年は設置が簡単な膨張式の水のうや吸水性ポリマーを使った商品も販売されています

- 基礎や床下の防水工事を検討することも効果的です

4-3.ハザードマップを確認しておく

水害時に向けてどれだけの備えが必要かを判断するために、各自治体のハザードマップを確認しておきましょう。

災害時の行動を具体的にイメージするとともに、住まいへの被害を最小限に抑える対策の判断基準となるでしょう。

ハザードマップの活用方法

- 自治体が公開しているハザードマップで、自宅の浸水リスクを確認

- リスクが高い地域では、床下換気口の位置を高くするなどの対策が有効

- 将来の引っ越しやリフォームの際にも、浸水リスクを考慮した計画を

5.床下浸水がもたらす被害・リスク

床下浸水は、放置すると住宅の構造や居住者の健康に重大な影響を与える可能性があります。

床下浸水を放置したときの被害・リスク

- 木材の腐食やシロアリ発生し、建物の構造に深刻なダメージが発生する

- カビや雑菌の繁殖、悪臭が発生し、アレルギーなどの健康被害が発生する

こういった被害は修繕に多大なコストが掛かります。早期に発見して修繕するように心がけましょう。

6.まとめ

床下浸水は気づくのが難しいことがある住宅トラブルですが、適切な対応を怠ると深刻な二次被害を招く可能性があります。住まいに違和感を感じたら床下を確認し、万が一床下浸水していたら、安全を確保しながら速やかに水の排出と乾燥を進めましょう。

状況によっては専門業者に依頼し、徹底的な清掃と消毒を行いましょう。保険や補助金・助成金が活用できるかどうかも忘れずに確認してください。

なら

なら