帰宅したら郵便受けに「パイロット確認のお願い」の通知チラシ。

何が起こっているのか、不安になる方も多いのではないでしょうか。

この通知は、水道の利用量が急激に増えた家庭に対して、漏水の恐れがあるとして水道局・自治体から確認を依頼するものです。放置していると水道代が上がって家計を圧迫することになるので、通知が届いた機会に必ず点検して、必要に応じて修繕などの対応を進めましょう。

この記事では、「パイロット確認お願い」の通知を受け取って漏水の可能性を知った人がやるべきことを、筆者の体験談を交えてご説明します。一つ一つ進めれば解決できる問題ですので、慌てずに対応を始めましょう。

1.「パイロット確認のお願い」通知が届いたら、まず水道メーターを確認

検針時に前回より利用量が急激に増えていたり、水がずっと使われている状態であることが確認できたりした場合、水道局・自治体より「パイロット確認のお願い」という通知が郵便受けに投函されます。

これは住宅内外のどこかで漏水が発生している疑いがあるということで、放置すると無駄な水道代を支払い続けることになります。

一般的に、1,800円~2,000円程度以上水道料金が増えたときは漏水の疑いがあると言われます。

家計と水資源の保護のために、早めに対処しておきたいですね。

1-1.漏水の心当たりを確認する

まずは、漏水に心当たりがあるか確認しましょう。

こんな症状があれば漏水の原因となっている可能性があります。

- 蛇口が閉まらない

- 水を使う設備(洗面台下・トイレ・給湯器)から常に水の音がする

- 水を使う家電(洗濯機・浄水器等)から漏水している

- 壁・床や敷地内の地面が常に濡れている

1-2.水道メーターを探す

次に、本当に漏水しているかどうかを確認しましょう。水道メーターにある「パイロット」の状態を確認します。水道メーターは一般的に下記の場所にあります。わからない場合は管理会社や水道局などに問い合わせてみましょう。

水道メーターの場所:戸建の場合

玄関や駐車場などの道に面した場所の地面に、「水道」「量水器」といった蓋があるので開けてみましょう。中には水道メーターと元栓があります。水道メーターには保護カバーがついているので、めくって確認してみましょう。

水道メーターの場所:マンション・アパートの場合

一般的には各住戸の玄関横などにあるメーターボックスの中にあります。メーターボックスの下部に水道メーターがあるので、保護カバーをめくって確認してみましょう。

アパートの場合では、駐車場などに全戸分の水道メーターが並んでいるケースもあるようです。自分の住戸のメーターを開いて確認してみましょう。

1-3.パイロットの状態を確認し、原因を特定する

水道メーターの中の丸い部分が「パイロット」です。これが回っているときは、水が使われている状態です。電子式のメーターの場合は、数値の下で黒い■が点滅している状態が水の使用中です。

家で水を使っていない状態で、このパイロットが回り続けていることが確認できたら、心当たりの設備の元栓を締めたり、水を使う家電の電源を切ったりして確実に水が使われていない状態にします。それでパイロットの回転が止まったら、漏水箇所が特定できます。

もしも配管やダクトの目に見える場所で水漏れが発生しているなら、防水テープなどで一旦応急処置をしておきましょう。

ここで原因が特定できないときは、専門業者に調査してもらう必要があります。

1-4.水道局・自治体に対応方針を報告する

対応方針が決まったら、「パイロット確認のお願い」通知に記載されている連絡先に報告しましょう。

水道局・自治体からは、修繕内容を水道局・自治体に報告するための「修繕報告書」が届きます。

洗濯機のダクトからの水漏れなど、住宅の設備ではない部分が原因であれば、自分で修理したり家電を買い替えたりすることで「パイロット確認のお願い」への対応は完了となります。

<筆者の場合>浴室水栓からの水漏れを確認

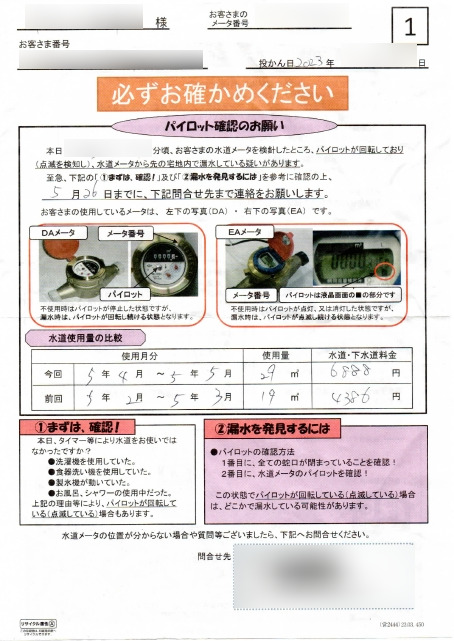

郵便受けにはこのような通知が入っていました。

前回の検針時より使用量で10㎡、水道料金では2,500円ほどの増加が見られます。

筆者には漏水の心当たりがありました。

浴室の混合水栓がきちんと閉まらず水が流れ続けている状態だったのです。

実はこの症状は3-4ヵ月以上前から出ていたもので、今回のタイミングで指摘を受けたのは、湯船にお湯をためて入浴することが増えたのが原因だったりするのですが、通知をもらったこの機会に水栓の交換を進めようと考えました。

賃貸アパートに暮らしている筆者の場合は、玄関脇のメーターボックスの中に水道メーターがあります。

保護カバーを外すと、パイロットが回り続けていました。

浴室の水栓下の元栓を閉めてしばらくしてから再度パイロットを確認すると、回転が止まっています。筆者の家の漏水は、浴室の水栓でした。

水栓の交換を管理会社に依頼しようと考え、筆者は水道局にその旨を電話で報告しました。

2.修理会社を探して調査と修理を依頼する

修理の方針が決まったら、修理会社を探します。

応急処置ができていたりして緊急性がそれほど高くない状態であれば、複数の業者にも相見積もりを取って、確実な対応をしてもらえる会社を探すのがおすすめです。

2-1.賃貸住宅の場合:修理会社を紹介してもらう

賃貸住宅の場合、設備の修繕は管理会社が対応します。管理会社や大家さんに対応方法を相談しましょう。

一般的には、管理会社や大家さん側から調査会社や修理会社が派遣されます。自分で会社を探すように言われたときは、「2-3.持ち家戸建ての場合」の項を参考に修理会社を探しましょう。

修繕費については、経年劣化による水漏れ等であれば、管理会社や大家さんの負担になりますが、借主の不注意による破損が原因の場合は借主負担になることもあります。後のトラブルにならないよう、何が原因の漏水なのかが分かるような書類を作っておきましょう。調査会社や修理会社の報告書に原因を記載しておいてもらうといいでしょう。

なお、ご自身の過失による水漏れの場合でも、火災保険(家財保険)の「借家人賠償責任補償」や「個人賠償責任補償」を使って、自分の住戸の原状回復や近隣住戸への損害の修繕費用をカバーできることがあります。保険会社に確認してみましょう。

2-2.持ち家マンションの場合:管理会社の案内に従う

持ち家の分譲マンションの場合も、まずは管理会社に相談しましょう。

というのも、漏水が知らないうちに下の階などの近隣住戸に損害を出していたという可能性もあるからです。その場合は、管理会社に間に入ってもらって問題を解決しましょう。

一般的には下記のような流れで対応が進みます。

- 管理会社にて漏水の場所や原因の調査(特定できないときは専門業者が調査に入ることも)

- 修理日程を決めて、修繕・内装復旧工事を実施

- 保険を申請する

漏水の修繕費や、漏水によって被害を受けた建物・家財の原状復帰費用は、漏水した住戸の所有者が負担することになりますが、保険が使える場合があります。

原因や修繕場所によって使える保険が違いますので、管理会社や保険会社に確認してみましょう。

| 保険が使える可能性があるケース・範囲 | 対応する保険 |

|---|---|

| 漏水箇所が共用部分の場合 |

|

| 3年以内に発生した事故や地震以外の災害などが原因の場合 |

|

| 地震が原因の場合 |

|

| 下の階など、近隣住戸の被害箇所の修繕費 |

|

住戸にパイロット確認の通知が来ている場合は、漏水箇所が共用部であることは少ないと思います。

この中で注意しておきたいのが、設備や配管の老朽化が原因で起こった漏水では、ご自身の住戸の修繕費に保険が使えない点です。漏水の原因は老朽化であることが多いので、ある程度の負担が発生することは覚悟しておきましょう。

また、自分の家とはいえ知らないところで起こった漏水で近隣住戸の賠償責任を負うのも理不尽に思うかもしれませんが、所有している家が原因で迷惑をかけているのは事実なので、近隣住戸の方には誠実に対応するよう心がけましょう。

自主管理物件で管理会社が入っていない場合は、管理組合に相談して方針を確認しましょう。

2-3.持ち家戸建ての場合:自分で修理会社を探す

持ち家の場合は、自分で修理会社を手配します。

修繕費は自己負担で、災害が原因でもない限り、保険を使うことはできません。

| 内容 | 費用の目安 |

|---|---|

| 水漏れの原因調査 | 1~3万円程度 |

| 目に見える設備の修繕※ | 1~5万円程度 |

| 大掛かりな工事 (給水管の引き直しなど)※ |

数十万円以上かかることも |

※修繕費用はケースによって違います。

このように費用に幅のある工事なので、複数の会社に見積もりを出してもらって適正な価格を把握した上で発注することをおすすめします。

修理会社は「お住まいのエリア名 水道修理会社」のようなキーワードで検索すれば近隣の会社を探すことができますが、会社の選定にはいくつかポイントがあります。

[1]自治体によっては、指定業者でないと工事ができない場合がある

水道局・各自治体では、適切な水道工事ができると認定した「指定給水装置工事事業者」があります。国家資格の「給水装置工事主任技術者」が在籍し、必要な機材や資材を確保できると認められた会社で、一般的には、給水管に関わる工事はこの指定業者でないと対応できません。

この「指定業者でないと対応できない工事の範囲」は自治体ごとの条例で決められています。工事を手配する前に、水道局・自治体に工事内容を話して、指定業者に頼まなければならないかどうか確認しておきましょう。

指定業者に依頼する場合は、自治体・水道局に登録業者の一覧ページが設けられていることが多いので、そこから近くの会社を探しましょう。

[2]複数の会社に相見積もりを依頼して、内容と費用を比較して選ぶ

自治体に認められた指定業者であっても、対応が良く満足度の高い工事ができるかどうかは別の話です。

納得のできる修理ができるよう、2~3社から相見積もりを取って進めましょう。

この際のチェックポイントは5つあります。

- webサイトや指定業者リストに記載されている内容に嘘や間違いがないか

- 依頼したときの電話応対・調査に来たスタッフの受け答えが問題ないか

- 調査に来た時に、作業に入る前に何をするのか説明があるかどうか

- 見積書を送って終わりではなく、工事内容やアフターサービスについて理解できるまで説明してくれるかどうか

- 金額に納得感があるかどうか(安すぎる場合も注意)

コミュニケーションが取りやすく、納得できる工事をしてくれそうな会社を選びましょう。

[3]水道以外の工事もする場合は、その工事が得意な会社を別途探すことも検討する

漏水の状態によっては、床や壁紙の張替えなど、周辺の工事が必要になる場合があります。また、工事が入るついでにリフォームしたい箇所が出てくることもあるでしょう。

このような水道以外の工事も、水道工事と同じ会社に頼むかどうかは検討が必要です。

なぜなら、水道工事に特化した会社の場合、水道以外のリフォームを受け付けても、別のリフォーム会社に外注して中間マージン分工事費用が高くなってしまう可能性があるからです。

水道工事を依頼する会社に、自社内で水道以外の工事もできるかどうかを確認するとともに、依頼したい工事が得意な会社を別途探しておくことをおすすめします。

リフォームガイドでは、各リフォーム会社の特長を把握しておりますので、お気軽にご相談ください。

<筆者の場合>管理会社手配の修理会社が調査

筆者の住居は賃貸アパートなので、修繕は管理会社が対応します。

管理会社に水栓の水漏れがある旨を相談すると、修理会社を派遣してくれました。

修理会社に現地を見てもらうと、パッキンが弱っていて腐食もあるので、水栓の交換になるとのこと。経年劣化での漏水なので、管理会社の費用負担で対応してもらえることになりました。

このとき、ハンドル式の水栓はしっかり閉めにくいので、レバー式の水栓にしてほしいと修理会社に伝え、管理会社に打診してもらいました。

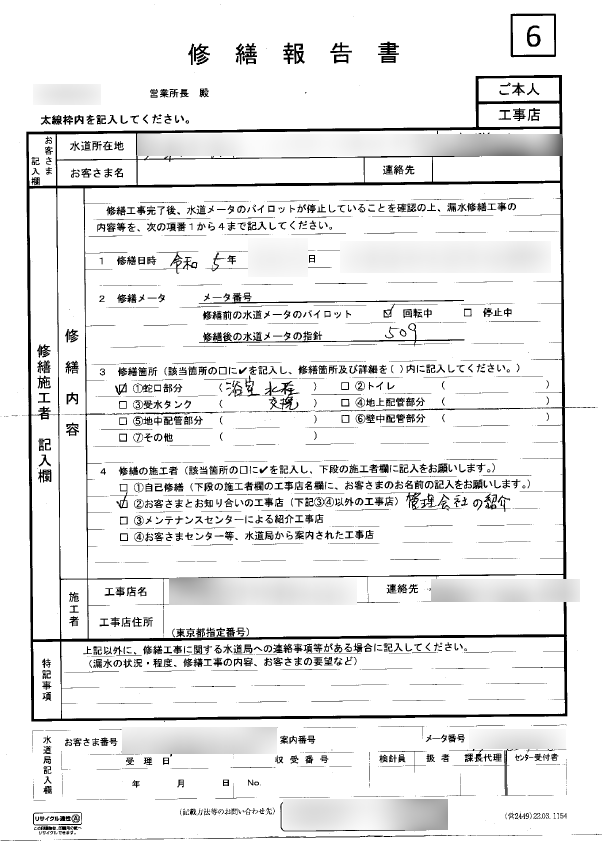

また、水道局から届いた「修繕報告書」について相談すると、工事当日に職人さんがすべて記入するのは難しいとの返答だったので、その日に修理会社の担当者に持ち帰ってもらいました。

3.漏水個所を修理する

依頼する会社が決まったら、工事日程を決めて修理を行います。

また依頼先が決まった時に、水道局・自治体から届いた「修繕報告書」にどう対応するか相談しておきましょう。

修理会社にて内容を記入して、自分で水道局に返送するという流れになります。

<筆者の場合>水栓を交換して漏水解消

調査から1週間後に、職人さんが水栓工事に来てくれました。希望通りシングルレバー式の水栓になって、しっかりと水を止められるようになりました。

「修繕報告書」についても、職人さんが記入済の報告書を提出してくれました。

4.水道局・自治体に対応内容を報告する

修理が終わったら「修繕報告書」を水道局・自治体に返送して対応は終わりです。

自治体によっては、条件が揃えば水道料金の減額を受けられることがあります。

対象となるケースの例

- 漏水箇所がわかりにくい箇所だった

- 水道代が高額になってしまっていた

- 指摘に対してすみやかに修繕対応した 等

対象になるなら水道局・自治体に報告したときに案内がありますので、手続きなどを確認しておきましょう。

<筆者の場合>修繕報告書を提出して対応完了

修理会社にて修繕の状況・内容を記入してもらい、「修繕報告書」はこのような内容になりました。

名前・住所のみ自分で記入して、水道局に返送しました。

筆者の場合は、分かりやすい漏水箇所だったこともあり、水道料金の減額対象にはなりませんでした。

5.まとめ

「パイロット確認お願い」の通知を受け取ってからの流れを解説しました。何をしなければらならないか、把握することはできたでしょうか。

賃貸物件に住む筆者は、希望の水栓に交換してもらうちょうど良い機会になりましたが、漏水の修理では、水栓のパッキンを交換すれば済む工事を、水栓や配管の交換が必要だと言って高額な請求を立てるといったトラブルも発生しがちです。

そういったトラブルを避けるために、可能な限り複数会社で相見積もりを取って、誠実な対応をしてくれる会社を探しましょう。

なら

なら