洗濯物を干したり居住空間を増やしたりと、さまざまな使い方ができるサンルーム。雨が多いエリアや、粉塵や火山灰が気になるといったエリアでは特に重宝します。

しかし後付けする場合は、増築扱いになる可能性があるため注意が必要です。場合によっては申請が必要になることや、増築自体ができないことも。

他にも費用や税金面など、事前に確認しておきたいポイントがいくつかあります。

そこで本記事では、サンルームの後付けが増築になるのかの判断基準や注意点、費用目安などを解説します。事前に注意点を把握して、後悔のないリフォームをしましょう。

目次

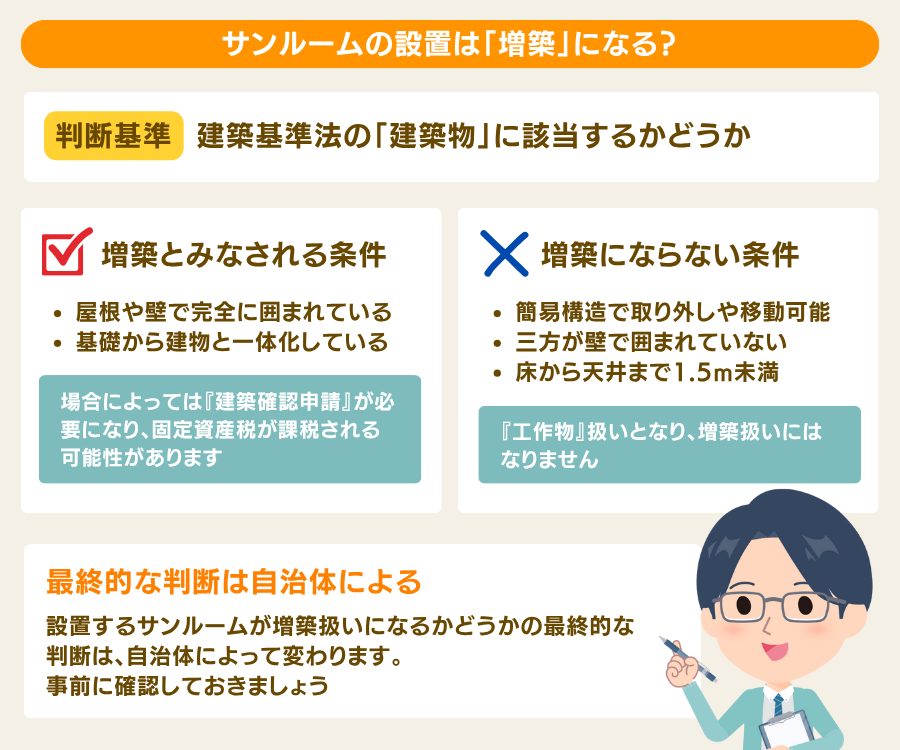

1.サンルームの設置は「増築」になる?

サンルームが増築扱いになるのは、建築基準法の『建築物』とみなされたときです。

まずは建築物として扱われる条件を交えて、増築になるケース、ならないケースを説明します。

1-1.増築とみなされるサンルームの条件

建築基準法の建築物とみなされる可能性があるのは、次のようなサンルームです。

- 屋根や壁で完全に囲まれていて、外気が遮断されている

- 基礎工事によって、建物と一体化している

たとえば、建物に使うような建材を使ってつくる気密性・水密性が高いサンルームや、コンクリート基礎で土台からつくったサンルームなどは、増築扱いになるのが一般的です。

増築とみなされると、場合によっては『建築確認申請』という手続きが必要になり、固定資産税が課税される可能性があります。

建築確認申請については、次章で詳しく説明します。

1-2.増築にならないサンルームの条件

一方で、次のようなサンルームは増築扱いにならないでしょう。

- 簡易的な構造で、簡単に取り外しや移動ができる

- 三方を壁で囲まれていない

- 床から天井までの高さが1.5m未満

これらを満たすサンルームは建築物ではなく『工作物』とみなされるため、床面積に算入されない場合がほとんど。増築扱いにもなりません。

たとえば、テラスの側面や天井をパネルで囲っただけの『テラス囲い』が、上記に当てはまります。

また、屋根があるバルコニーの側面を壁で囲ってサンルームにする場合も、すでに床面積に含まれているため、増築扱いにはなりません。

| サンルーム | テラス囲い | |

|---|---|---|

| 基礎工事の有無 | 〇 | × |

| 気密性・水密性 | 〇 | △ |

| イメージ | 建物の一部 | 建物の延長 |

2.サンルーム設置が増築扱いになる場合の注意点

希望するサンルームが増築扱いになるときには、いくつか知っておきたい注意点があります。費用面や維持費にも関わってくるため、しっかり把握しておきましょう。

2-1.建築確認申請が必要になることがある

『建築確認申請』は、建物の建築・改築・増築などを行うときに、建築基準法や法令などに適合しているかを確認するための手続きです。着工前に申請し、確認済証が交付されてはじめて工事を行えるようになります。

サンルームの増築で建築確認申請が必要になるのは、主に次のケースです。

- 10㎡を超える増築

- 防火地域や準防火地域での増築

10㎡は畳数に換算すると約5.4畳なので、5畳を超える増築は要注意。防火地域や準防火地域での増築は、たとえ1㎡での増築であっても建築確認申請が必要です。

申請にかかる手数料自体は、30㎡以内なら3万円前後が目安。しかし、書類の作成や申請をリフォーム会社に依頼すると15~25万円ほどかかるため、費用総額は大きく跳ね上がります。

2-2.固定資産税や都市計画税が増える可能性がある

サンルームが建築物とみなされるときには、10㎡以下の増築であっても、固定資産税と都市計画税の課税対象になります。「建築確認申請が不要=課税されない」わけではない点に、注意してください。

リフォーム前の段階では正確な課税標準額は算出できませんが、目安となるのはサンルーム価格の6〜7割。そこに税率の1.4%を乗じたものが、固定資産税額になります。

仮に60万円かかったとしたら、年間で5,000〜6,000円ほど増える計算です。

なお、テラス囲いについては基本的には課税対象外ですが、自治体の判断によって変わります。「増築ではないから税金がかからない」とは限らないので、必ず確認しておきましょう。

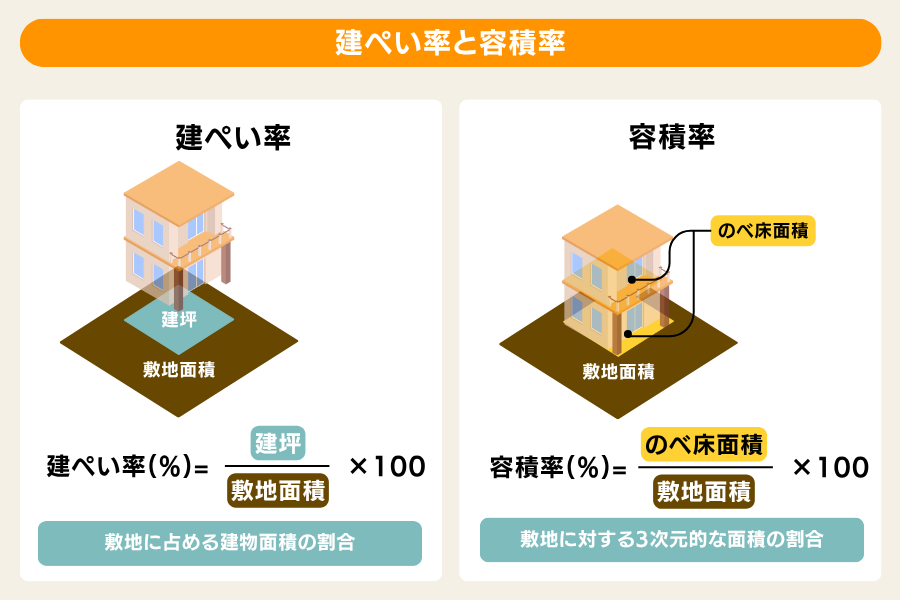

2-3.建ぺい率・容積率の制限に注意

サンルームを増築するときには、敷地ごとに決められている『建ぺい率』と『容積率』にも注意しなくてはなりません。サンルームを増築することで制限をオーバーしてしまうと、建築確認申請の許可がおりない、または違法建築になるケースがあるからです。

建ぺい率と容積率は敷地面積がベースとなるため、狭小地や敷地ギリギリまで建物を建てている場合はとくに注意が必要です。制限については、土地を購入したときの重要事項説明書に記載されているので、事前に確認しておきましょう。

再チェック!建ぺい率・容積率とは?

建ぺい率は敷地面積に対する建物の大きさ(建坪)の割合を指し、容積率は建物全体の広さ(のべ床面積)の割合を指します。

たとえば面積が132㎡(約40坪)の敷地で、建ぺい率50%、容積率100%なら、建坪は66㎡(20坪)、のべ床面積は132㎡(約40坪)が上限。これを超える増築は認められません。

2-4.住宅ローンや火災保険に影響が出ることがある

住宅ローンの返済中は土地や建物が担保になっているため、増築する際には増築部分を『追加担保』として提供するために、金融機関に申告が必要なケースがあります。

申告の必要性は契約書に記載されているので、書類を確認するか、窓口に問い合わせるのが確実です。申告漏れが起こらないように注意しましょう。

また、火災保険に関しても、増築によって床面積が増えると建物の評価額が変わるため、保険金額の見直しが必要です。これを行わなければ、損害を受けたときに十分な補償が受けられない恐れがあるので、増築後は必ず保険会社に相談しましょう。

3.サンルーム増築の費用相場と補助金

サンルームの後付けを考えたときに気になるのが、費用面だと思います。

前章で説明したように、固定資産税をシミュレーションする指標にもなりますので、ここで目安となる費用を確認しておきましょう。

3-1.サンルーム増築の費用目安

サンルームを後付けするときの費用目安は58〜207万円と、方法によってとても費用幅があります。以下に見てみましょう。

| タイプ・商品 | 費用相場 |

|---|---|

| テラス囲いタイプ | 58~150万円 |

| バルコニー囲いタイプ | 61~114万円 |

| ガーデンルームタイプ | 150~207万円 |

| ▽オプション | |

| 吊り下げ物干し | 2.2~2.3万円 |

| 内部日よけ | 8.2~13.8万円 |

| 側面換気パネル | 12.5万円 |

※本体工事+取付施工費での計算、※サイズは規格LIXIL製品での大きさ

テラスの側面や天井にパネルを付けるテラス囲いと、既存のバルコニーに壁と屋根をつくるバルコニー囲いは58〜150万円と、比較的費用を抑えられます。

一方で、基礎をつくり、三方をしっかりと壁と屋根で囲む気密性・水密性が高いガーデンルームは150〜207万円と、とても高額です。

さらに物干しや日よけ、換気などのオプションを付けると追加費用がかかるので、それらも加味して予算を考えましょう。

サンルームの増築費用を詳しく説明した記事がありますので、ぜひこちらも参考にしてください。

3-2.補助金・助成金が使えるケース

サンルームを増築するときに利用できる可能性があるのは、自治体主体のリフォーム補助金・助成金です。よく見られるのが、市内の会社に依頼するリフォームや、三世帯同居・近居を目的としたリフォームが対象の制度です。

4.サンルームの増築を失敗しないためのチェックリスト

増築は、後悔や失敗がとくに多いリフォームです。

工事後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、失敗を防ぐためのポイントを確認しておきましょう。

4-1.建ぺい率・容積率を確認

前述のように、増築ができるのは建ぺい率と容積率の制限内です。

まずは、増築が可能であるかを確認しておきましょう。

庭が狭くてもサンルームはつくれる?

建ぺい率と容積率の制限内であれば、次のようなアイデア次第でサンルームをつくれます。

- 掃き出し窓の前スペースを利用する

- 縁側の延長のような形で設置する

- ベランダやバルコニーをサンルームにする

4-2.増築にあたるかを施工業者に確認

サンルームが建築基準法上の建築物になるか、それとも工作物になるかの判断はとても難しく、増築になるのかまで含めて判断するのは容易ではありません。

自分たちが希望する工事内容が増築にあたるのかは、リフォーム会社に相談するのが確実です。増築を避けたい場合には他の選択肢も提案してもらえるので、まずはリフォーム会社に相談してみてください。

4-3.必要に応じて断熱・結露対策を検討

ガーデンルームはガラスやポリカーボネートなどで囲むだけなので、断熱性が高くありません。子どもの遊び場や居住空間の延長として増築する場合は、二重または三重構造のガラスを採用するなどして、断熱性の確保と結露対策も行うことをおすすめします。

必要に応じて、外部へのシェード、または断熱・遮熱効果があるカーテンの取り付けなども検討しましょう。

4-4.資産価値への影響を確認

固定資産税と都市計画税、火災保険料などは、サンルームを所有し続ける限りはかかる維持費です。1年単位だとそれほど大きな負担でなくとも、10年、20年で考えると、高額な費用になります。

「リフォームしたら終わり」ではなく、その後にかかってくる維持費も事前にシミュレーションしておきましょう。

5.サンルーム施工業者を選ぶポイント

サンルームを増築するときには、場合によっては建物の一部を解体するケースもあります。施工会社の技術力によっては雨漏りのリスクが高まるため、リフォーム会社選びが重要です。

最後に、業者選びのポイントを押さえておきましょう。

5-1.増築に詳しい業者を選ぶ

ここまで説明してきたように、増築には提案力や技術面だけではなく、法律や税制面などの知識も求められます。これらを知らずに施工してしまうと、違法建築になることや申告漏れによって罰金が課せられることも。事前に問題ないと説明されていたとしても、「実際には違っていた」というケースもあるかもしれません。

安心かつ安全な工事を行うためには、増築に詳しい業者に相談するのが確実です。

5-2.サンルーム施工実績が豊富か確認

ひとくちに「サンルームの増築」といっても、方法はさまざま。新たにサンルームをつくる方法もあれば、既存のバルコニーやベランダをテラス囲いにする方法もあります。

さらに、建ぺい率や容積率、採光・通風などの問題で相談後に方法を変更するケースもあるため、「どれだけサンルームを扱った実績があるか」が、提案力と施工のクオリティに影響します。

満足度が高いリフォームを行うためには、サンルームの実績が多く、施主からの口コミがよいリフォーム会社を探しましょう。

5-3.相見積もりを取って、見積もりの項目や対応を比較する

施工内容と費用が適正であるかを確認するためには、相見積もりが効果的です。

費用総額はもちろん、工事内容や材料などの項目、追加工事の可能性、保証やアフターフォローの有無などを細かくチェックしながら比較しましょう。

見積書に目を通すうちに、工事内容や費用の相場観もつかめてくるはずです。少なくとも2〜3社で相見積もりをすることをおすすめします。

審査が厳しい紹介サイトを利用するのがおすすめ

自分たちが住む地域の中から、サンルームのリフォーム実績が多く、なおかつ口コミがよいリフォーム会社を探すのはとても大変です。

1社ずつホームページを見てまわるだけでも、とても手間と時間がかかります。

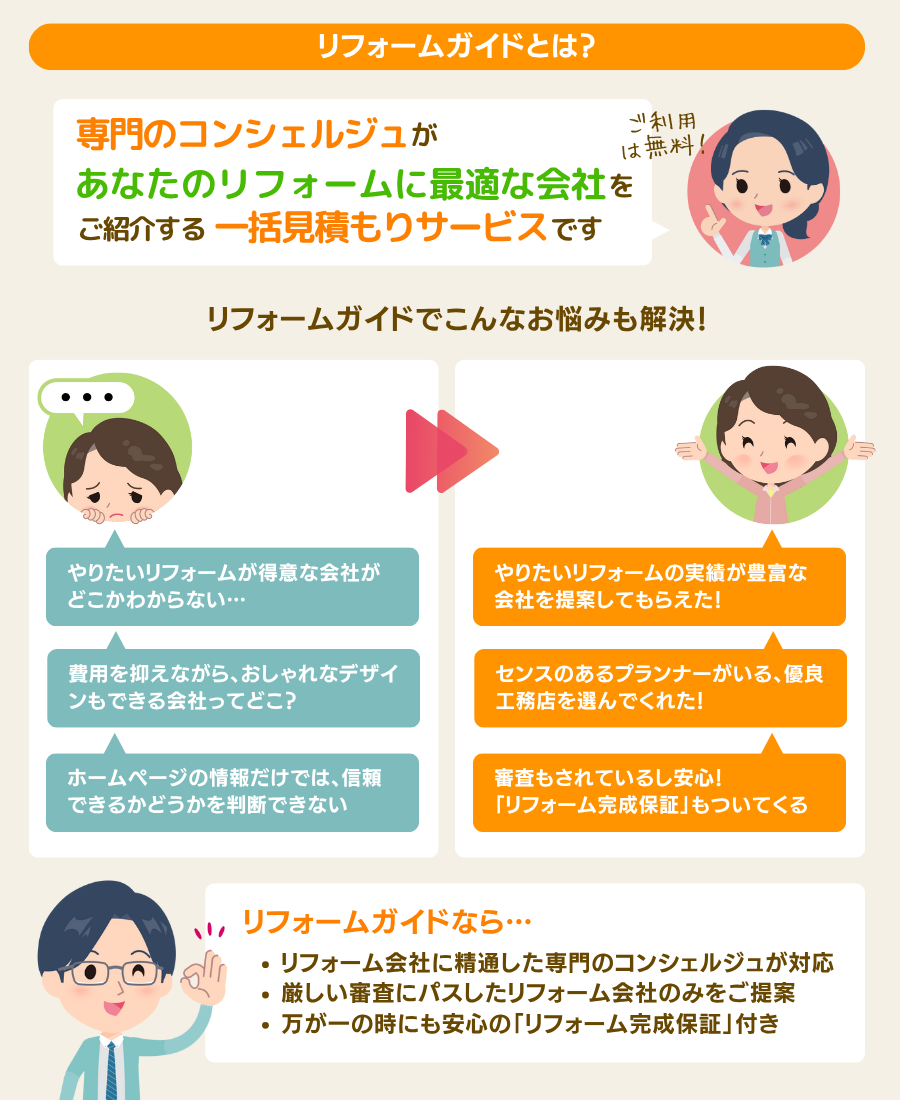

タイムパフォーマンスよく優良業者を見つけるには、リフォーム会社紹介サイトの利用がおすすめです。たとえば『リフォームガイド』なら、紹介するのは厳しい審査を通過した優良業者のみ。相見積もりまで任せられます。

6.まとめ

サンルームが増築扱いになるかは、構造と使い方によって決まります。

建物と一体化していて、なおかつ気密性が高いサンルームは基本的に『建築物』とみなされるため、増築扱いに。一方、簡易的なつくりやテラス囲いなどは『工作物』になることが多く、増築にならないのが一般的です。ただし、何が増築になるかは最終的には自治体の判断になるため、一概には言い切れません。

他にも増築に該当するときには、建築確認申請や固定資産税、火災保険、住宅ローンなど注意すべきポイントが多くあります。安心して工事を任せるためには、サンルームの施工実績が多く、口コミもよいリフォーム会社に相談しましょう。

なら

なら