毎日の生活の中で気になる「ギシギシ」「キュッキュッ」という床のきしみ音。よくある現象ではありますが、その異音は、住宅の健康状態を知らせるサインかもしれません。

本記事では、床がきしむメカニズムから具体的な原因、自分でできる対策から専門業者に依頼すべき状況まで、床のきしみに関する総合的な情報を紹介します。

ご自宅で起こっている床のきしみの原因を特定して、大きな問題がないかチェックしてみましょう。

1.床のきしみとは?

「ギシッ」「キュッキュッ」という床の床のきしみは、床材や床下構造の動きによって発生する摩擦音や衝突音。新築住宅でも発生することがありますが、築年数が経過するにつれて発生頻度が高まる傾向です。

きしみの強さや音の特徴は問題の種類によって異なり、軽微なものから住宅の安全性に関わる重大な問題まで、さまざまな状況が考えられます。

床のきしみを放置すると起こりうるリスク

床のきしみを長期間放置すると、床全体が傾いたり、抜け落ちる危険性があります。

特に湿気やシロアリの被害による木材の強度低下は、単なるきしみ音の段階から床の沈み込み、最終的には床の破損へつながるリスクが高いです。

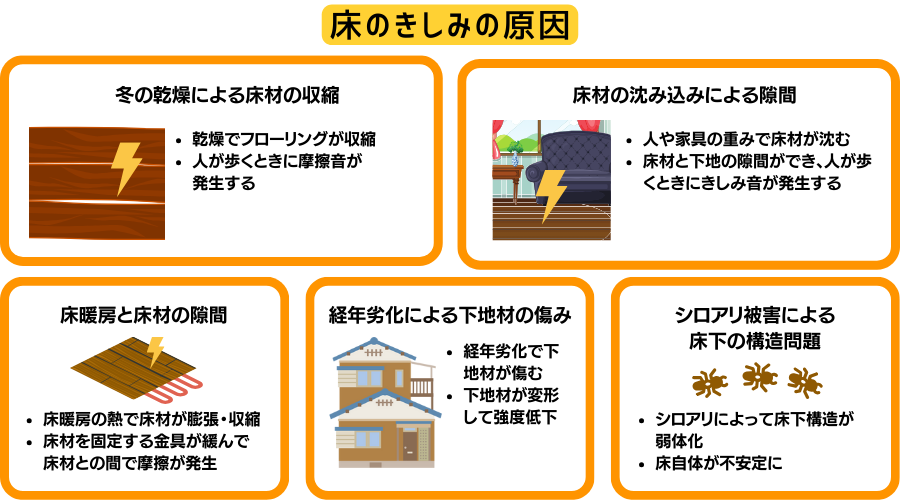

2.床のきしみの原因

床のきしみは、日常生活の中で頻繁に経験する現象ですが、その背後には「冬の乾燥」「経年劣化」などの原因が挙げられます。

2-1.冬の乾燥による床材の収縮

冬の時期は、室内の湿度が下がり、木質床材が乾燥して収縮します。この収縮により床材同士の間に隙間が生じ、歩行時に床材が動くことでこすれ音や衝突音が発生します。

一般的に使われている木質フローリングは湿度変化に敏感で、季節的な乾燥によるきしみが発生しやすくなります。

2-2.床材の沈み込みによる隙間

日常的に人が上を歩いたり、置きっぱなしにしている家具があったりする重みにより、床材が徐々に沈み込むことがあります。この沈み込みにより床材と下地の間にわずかな隙間が生じ、歩行時に床材が上下に動くことできしみ音が発生します。

特に施工時の固定が不十分だった場合や、下地の強度が不足している場合に起こりやすい現象です。

2-3.床暖房と床材のすきまでの釘の擦れ

床暖房を使用している住宅では、暖房の熱により床材が膨張・収縮を繰り返します。この動きにより、床材を固定している釘や金具が緩み、床材との間で摩擦が生じてきしみ音の原因となります。

また、床暖房の熱サイクルにより床材自体が変形することもきしみの要因となります。

2-4.経年劣化による下地材の傷み

住宅の経年劣化により、床下の根太(ねだ・床板を支持する枠組のこと)や合板などの下地材が劣化することがあります。下地材が変形したり、強度が低下したりすることで、床材にかかる荷重が不均一になり、きしみ音が発生します。

築年数の経った住宅ほど、この種の問題が発生しやすくなります。

2-5.シロアリ被害による床下の構造問題

シロアリの被害は床下の木材構造を弱体化させ、重大なきしみの原因となります。シロアリに侵食された根太や大引きは強度が低下し、床の不均一な沈み込みを引き起こします。

この状態では単なるきしみ音だけでなく、床の不安定さも感じられるようになり、早急な対応が必要です。

3.自分で出来る床のきしみ対策

床のきしみは専門業者に依頼せずとも、ある程度は自分で対処することができます。DIYで取り組める対策を知っておくことで、無駄な出費を防ぐことができます。

3-1.床材のすきまを補修する

床材の間に生じた隙間は、市販の木工用パテやフローリング用の隙間埋め材を使用して補修できます。補修手順は以下の通りです。

- 隙間をきれいに掃除して埃や汚れを取り除く

- 床材の色に合ったパテや隙間埋め材を準備する

- 専用のヘラやカードを使って隙間にパテを押し込む

- 余分なパテを拭き取り、乾燥させる

3-2.床材を固定するDIY手法

床材が浮いている場合は、以下のDIY手法で固定することができます。

- きしむ箇所を特定し、床材と下地の間に隙間がある場合は木工用の接着剤を注入する

- 床材が動く箇所に補強用のビスを打ち込む(床暖房がある場合は注意が必要)

- 床材の下に薄い木片を挿入して安定させる

これらの方法は一時的な対策として有効ですが、根本的な問題解決には至らないことがあります。

3-3.賃貸住宅でできる床のきしみ対策

賃貸住宅の場合、大掛かりな修理は難しいため、以下の対策が考えられます。

- カーペットやラグを敷いて音を軽減する

- 家具の配置を変え、きしみが発生する箇所への負荷を減らす

- 管理会社や大家さんに相談し、対応策を検討する

賃貸住宅では、修繕・リフォーム工事は物件の持ち主が対応します。自分で工事手配せず、管理会社や大家さんに相談しましょう。

4.リフォーム会社に依頼する対策

DIYでの対応が難しい場合や、床のきしみが広範囲にわたる場合は、専門知識と技術を持つリフォーム会社に依頼しましょう。

以下では、リフォーム会社に依頼する際のポイントについて解説します。

4-1.リフォーム会社に依頼するべき状況

床は住宅の土台や基礎部分に関わる部分です。

床の下地まで施工する必要がある場合などは、DIYの応急処置ではなく専門業者に依頼した方が安心です。

- 床全体が広範囲にわたってきしむ

- 床が明らかに沈み込んでいる

- シロアリ被害が疑われる

- 床下からの異臭がする

- DIYでの対策を試しても改善が見られない

4-2.修理費用の相場

床のきしみ修理の費用相場は、原因や範囲によって大きく異なります。大まかな費用感は下記のとおりです。

| 工事内容 | 費用相場 |

|---|---|

| 部分的な床材の固定 | 3万円〜8万円程度 |

| 床材の一部張り替え | 8万円〜15万円程度 |

| 床下構造からの全面的な修理 | 15万円〜50万円程度 |

| シロアリ被害を含む大規模修理 | 50万円以上 |

※2025年3月時点での費用相場です。エリアや建物の状態によって費用感は異なります。

費用感は家の広さや建物の状況、エリアによっても異なります。正確な費用は複数の業者の現場調査を受けて見積もりを取りましょう。複数の業者から見積もりを取ることで適正価格を把握できます。

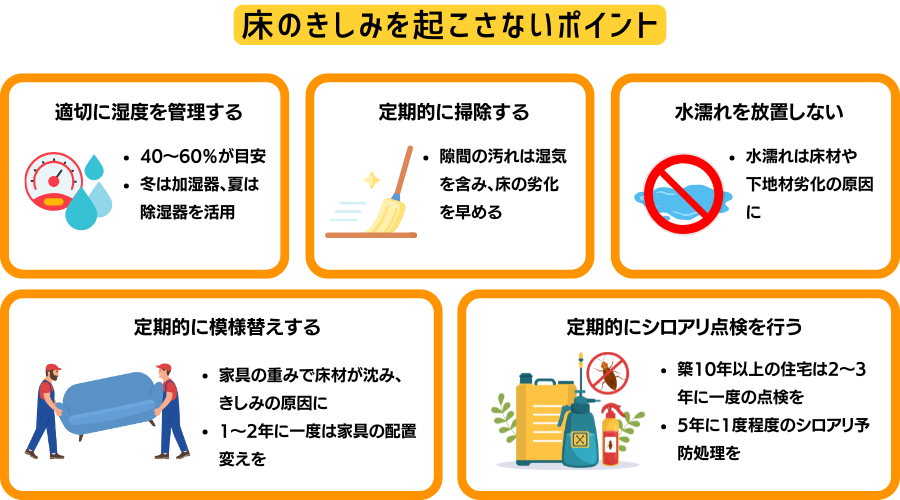

5.床のきしみを起こさないポイント

床のきしみは一度発生すると対処に手間やコストがかかるため、日頃からの予防策が重要です。定期的なメンテナンスや生活習慣を変えることで、床のきしみが起こらない状態を保つことができます。

5-1.室内の湿度は40~60%を保つ

室内の湿度を40%〜60%程度に保つことで、木材の過度な乾燥や膨張を防ぎ、きしみの発生を抑えることができます。特に冬季は加湿器の使用や室内干しなどで湿度管理を心がけましょう。夏季は除湿機を使うと効果的です。

5-2.床の隙間に汚れを溜めない

床材の隙間に溜まった埃や汚れは湿気を含み、木材の劣化を早める原因となります。定期的な掃除機がけやモップ掛けで床の隙間に汚れを溜めないようにしましょう。特に水拭きをした後は、しっかりと乾燥させましょう。

5-3.床に水濡れがでないようにチェック

水濡れは床材や下地材の劣化を早め、きしみの原因となります。水濡れを発見したら、すぐに拭き取り、原因を特定して対処しましょう。

- キッチンや洗面所、浴室周りの水漏れチェック

- 窓からの雨漏りの有無を確認

- エアコンのドレンホースからの水漏れに注意

- 植木鉢の下には受け皿を置く

5-4.定期的に模様替えする

同じ場所に長期間家具を置き続けると、その部分の床材が沈み込み、きしみの原因になります。1〜2年に一度は家具の配置を変える模様替えをすることで、床への負荷を分散させ、きしみの発生を防ぐことができます。

5-5.定期的にシロアリ点検する

シロアリ被害は床下構造を弱め、深刻なきしみの原因となります。以下のポイントに注意しましょう。

- 築10年以上の住宅は2〜3年に一度の専門業者による点検が望ましい

- 床下や壁に木くずや蟻道(ありみち)がないか確認する

- 木材を叩いた時に空洞音がしないか注意する

- 床下収納などから床下の状態を定期的に確認する

早期発見・早期対処がシロアリ被害の拡大を防ぐ鍵となります。

また、シロアリの被害を防ぐには、5年に1度程度のシロアリ予防をお勧めします。

6.まとめ

床のきしみは日々の生活のストレスになるだけでなく、住宅の構造的な問題のサインとなっている場合もあります。

きしみの原因は季節的な乾燥による床材の収縮、経年劣化、シロアリ被害など多岐にわたります。軽微な問題であればDIYでの対策も可能ですが、広範囲にわたる問題や構造的な問題が疑われる場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。

また、適切な予防策を講じることで、床のきしみが起きない状態を保つことができます。快適な住環境を維持するためにも、床のきしみに早めに対処し、適切なメンテナンスを心がけましょう。

なら

なら