「リフォームで失敗したらどうしよう」

「お金を無駄にしたくない」

はじめてのリフォームでは、何から初めていいのか右も左もわからないので、失敗しないかと不安に思う方も多いでしょう。

しかし、リフォームで失敗してしまう大きな要因は、事前の調査・対策不足です。

そのため、よくある失敗の傾向や注意点と対策を知っておけば、未然に防げます。

そこで本記事では、リフォームの失敗例や原因、対策などを詳しく解説します。

計画段階で確認しておきたいチェックリストや、トラブルが発生したときの対処法なども説明しますので、ぜひリフォームに役立ててください。

1.費用面で見るリフォームの失敗と対策

リフォームでもっとも多いのが「お金に関する失敗」です。

とくにリフォームローンを利用する場合や、中古マンションの購入と同時にリフォームを行う場合には、費用面での失敗が起こりやすくなります。

まずは、費用面で多い失敗例と対策を確認していきましょう。

1-1.オプションを追加しすぎて予算オーバー

リフォームには、魅力的なオプションがたくさんあります。

たとえば、内装材や設備のグレードアップや造作家具の設置、設備の追加などは、追加料金がかかるケースがほとんどです。

とくに水まわり設備はオプション品がとても豊富なので、ショールームへ行った際に「せっかくのリフォームだから」と、ついオプション品を選びたくなります。

しかし、1つなら数千円、数万円の追加料金でも、積み重なると数十万円、数百万円と膨れ上がってしまいます。

【対策】

希望を反映しつつ予算オーバーを防ぐには、優先順位を決めておくことが大切です。

- 絶対に必要なもの

- あれば便利なもの

- できれば欲しいもの

これらを明確化して、予算が厳しいときに削る部分まで決めておきましょう。

ポイントは、必要なオプション品のみを厳選することです。ここをしっかり決めておけば、迷ったときも判断がぶれません。

1-2.思わぬ追加工事が発生して予算オーバー

リフォームではマンション、戸建住宅問わず、「現場で解体して初めてわかる不具合」によって、追加工事が必要になるケースも少なくありません。

とくに多いのが、

- 給排水管のサビや腐食

- 下地材(壁・床・天井)の腐朽

- 電気配線の老朽化や腐食

- 新築時や前回リフォーム時の施工不良

などの「目視では確認できない部分」です。

【対策】

追加工事による予算オーバーを防ぐために重要なのは、「起こり得る追加工事を想定しておくこと」です。

- 追加工事が発生しやすい部分を確認する

- おおよその費用を算出してもらう

- 予備費として見積もりに10~20%を含めてもらう

これらを意識すれば、大幅な予算オーバーを防止できるでしょう。

1-3.安くすることに気を取られて、理想とは違う仕上がりになった

リフォーム費用は高額になるため、「少しでも費用を抑えたい」と考えるのは当然です。

しかし、費用の削減ばかりに気を取られた結果、「思っていたのと違う」「なんだか安っぽくなった」と、後悔する方も少なくありません。

とくに多いのが、次のような後悔です。

【対策】

意識したいのが、「費用をかける部分」「削る部分」のメリハリをつけることです。

たとえば、過ごす時間が長いリビングの壁紙や床材は気に入った素材を選び、巾木やドアなども思い切って交換すれば、満足度がぐっと高くなります。

また、キッチンや浴室、トイレなどの汚れやすい水まわり設備も、手入れのしやすさが重要です。

短絡的なコストカットより、満足度を優先しましょう。

1-4.知識がなくて、リフォーム会社に言われるがまま進めてしまった

リフォームには専門用語が多く、初めての人にとってはわからないことばかりです。

その不安から、「プロが言うなら間違いないはず」と思い、工事内容を深く理解しないまま任せてしまうこともあるでしょう。

しかし、すべてをリフォーム会社に丸投げしてしまうと、「もっと確認しておくべきだった」と次のような後悔が出てくるかもしれません。

【対策】

こうした失敗を防ぐために大切なのは、自分たちでも知識を身に付けることと、リフォーム会社にすべてを投げないことです。

疑問・不安点はその都度質問して、工事内容をしっかり把握しておきましょう。

2.場所別に見るリフォームの失敗と対策

リフォームでは工事箇所によって、失敗しやすいポイントが異なります。

事例を把握して、対策と意識したいポイントを押さえておきましょう。

2-1.リビング・居室リフォームの失敗と対策

リビングは、家族がもっとも長い時間を過ごす場所です。

だからこそ小さな違和感でも不満やストレスを感じやすく、失敗例が多い部分でもあります。

2-1-1.壁紙や床材がイメージと違った

壁紙と床材を選ぶときに、スマホで見た写真や小さなサンプルだけを参考にすると、完成後に「想像していたよりも色が濃い」「圧迫感がある」などとイメージとの差を感じることがあります。

とくに濃い色や柄物を選ぶときに、こうした失敗が起こりがちです。

【対策】

壁紙や床材選びでの失敗を防ぐためには、大判サイズのサンプルを確認することが大切です。

壁紙ならA4サイズ、床材ならカットサンプルを取り寄せ、できればショールームで実物を確認しましょう。

▼関連記事

2-1-2.リビング階段を取り入れたら、圧迫感のある部屋になってしまった

戸建住宅のリフォームでは、「LDKを広く見せたい」「家族間でのコミュニケーションを取りやすい間取りにしたい」などの希望がとくに多く、リビング階段を検討する方が多くいます。

しかし、リビングに十分な広さを確保できなければ、階段を設けることでリビングに圧迫感が出てしまうことも。既存の間取りによっては、階段の位置は移動しないほうがいいケースもあります。

【対策】

階段の位置移動(架け替え)で大切なのは、シミュレーションです。

リビングの広さや天井高との兼ね合い、位置関係なども含めて、空間シミュレーションを作成してもらいましょう。

圧迫感が心配なときには、吹き抜けと組み合わせるのも一案です。

▼関連記事

【階段の架け替えは『建築確認申請』が必要になる!】

戸建住宅で階段を架け替える場合は、工事内容が建築基準法を満たしているかを調べるための申請が必要になります。

リフォーム会社に申請を代行依頼すると、工事とは別で15万円〜25万円ほどかかるため、費用が大きく上がる点に注意してください。

▼関連記事

2-1-3.窓が大きすぎて外からの視線が気になる

戸建住宅ならリフォーム時に開口(窓)を新たに設けたり拡張したりできるので、「開放感があるリビングにしたい」「明るさをしっかり確保したい」という希望がよくあります。

しかし、窓を大きくしすぎると、採光は確保できても、プライバシーが確保できなくなってしまうことも。外からの視線が気になり、「カーテンを閉めたままにしている」という失敗がよくみられます。

【対策】

窓の計画時には、必ず隣接する建物と人通りなども加味しながら、窓をつくる位置や大きさ、種類を考えることが大切です。

周辺環境も含めて、窓の計画を提案してもらいましょう。

▼関連記事

2-1-4.間仕切りを設置したら、奥まで光が差し込まなくなった

リフォーム時の間取り変更では、「部屋数を増やしたい」という希望がよくあります。

しかし、間仕切りを増やした結果、「部屋に日光が入らなくなった」というケースも。とくに窓の位置が限られるマンションでは、こうした失敗が起こりがちです。

【対策】

間取りを変更する際には、必ず採光も含めてプランニングを考えてもらうのが確実です。

それでも採光の確保が難しいときには、戸建住宅なら新たに窓を設け、マンションなら室内窓やスリット入りの扉を選ぶ方法も。

▼関連記事

2-1-5.おしゃれにこだわりすぎて収納が足りなくなってしまった

近年では、「生活感を見せない、すっきりとした空間にしたい」という希望が増えています。

しかし、ミニマルな空間づくりに憧れて収納を最小限にした結果、収納スペースが足りなくなり、かえって生活感が出てしまうケースも少なくありません。

【対策】

収納計画は見た目だけではなく、機能性も考えることが大切です。

リフォーム時の持ち物の量と、これから増えるであろう物の量まで加味して、少し余裕を持った収納量を確保しておきましょう。

▼関連記事

2-2.キッチンリフォームの失敗と対策

キッチンは設備やオプション類の種類が多く、悩みや失敗がうまれやすい部分です。

とくに多い失敗例と対策を確認してみましょう。

2-2-1.他にもいい商品があったのでもっと比較すればよかった

キッチンは、メーカーごとに特徴や強みが異なります。

デザインはもちろん、掃除のしやすさやオプション類なども違うので、1社だけの見学で決めてしまった結果、「もっと他も見ればよかった」と後悔するケースがよくあります。

【対策】

見学先を決める前に、まずはどんなキッチンメーカーがあるのか事前調査をしておきましょう。

そこからデザイン性・清掃性・耐久性などを比較し、気になるメーカーを見学するのがポイントです。

2-2-2.空間全体のバランスを考えてインテリアを選ぶべきだった

キッチン単体でデザインを考えると、「キッチンだけ雰囲気が違いすぎる」「室内がちぐはぐな感じがする」など、LDK全体のバランスが崩れてしまうことがあります。

とくに濃い色味や柄物を選んだときに、起こりがちです。

【対策】

対面キッチンを選ぶときには、リビングやダイニングのデザインも加味して扉やワークトップの色柄を選びましょう。

キッチンスペースだけ印象を変えたいときには、下がり天井にする、または床レベルを上げ下げするなど、ゾーニングも含めて考えるのがコツ。

LDK全体でデザインのシミュレーションをしましょう。

2-2-3.収納とシステムキッチンの間が狭い

キッチンリフォームで意外と多いのが、通路幅に関する失敗です。

よくあるのが、「カップボード(背面収納)の引き出しを開けると人が通れない」「複数人で調理できない」など。

通路幅の狭さひとつでも、日々の調理自体がストレスになってしまう恐れがあります。

【対策】

キッチンのレイアウトを考えるときには、通路幅は最低でも90cm以上、複数人で調理することが多いなら100cm〜110cmは確保しましょう。

難しいときには、浅型タイプのカップボードを選ぶのも一案です。

▼関連記事

2-2-4.対面キッチンにしたら手元が丸見えで困った

対面式のキッチンは、おしゃれで開放感があるのがメリットですが、「手元が周囲から丸見えになってしまう」というデメリットも存在します。

【対策】

対策としては、腰壁をキッチン高さよりも数センチ高くする、または立ち上がりの造作カウンターで手元を隠すなどの方法があります。

ハイタイプなら水栓高さまで隠れるので、来客時の視線が気になりません。

造作費用がかからないのもうれしいポイントです。

▼関連記事

2-2-5.キッチンの高さが合わない

キッチンの天板の高さは、身長に合わせて選ぶのが基本です。

自分の身体に合っていない高さを選ぶと、調理のしにくさを感じるだけではなく、肩こりや腰痛の原因にもつながります。

【対策】

キッチンの高さは、『身長 ÷ 2 + 5cm』を目安に決めます。

たとえば、身長155cmなら80cm、160cmなら85cmが目安。肘を直角に曲げたときに、ワークトップと10cmほど間ができる高さが理想です。

2-3.お風呂リフォームの失敗と対策

浴室リフォームはキッチン同様選択肢が多く、後悔が起きやすい場所です。

「掃除が大変」「お風呂が狭い」などの失敗を防ぐために、よくある例と対策を事前に把握しておきましょう。

2-3-1.機能をつけすぎて掃除が大変

浴室は、ジェットバスやミストサウナのように快適性を高めるオプションが豊富です。

しかし、「せっかくだから」と高額なお金をかけて取り付けたものの、「あまり使っていない」「手入れが大変」だと後悔する声も少なくありません。

【対策】

オプションを選ぶときには「毎日使う機能か」を基準にして、頻度が少ないなら、思い切って外すことをおすすめします。

長期的な維持管理まで含めて、必要な機能を厳選するのが失敗を防ぐコツです。

2-3-2.棚の掃除が大変

浴室の棚はシャンプーやボディソープを置くのに便利ですが、常に濡れた状態になるため、水垢・ぬめり・カビが発生しやすいのが悩みどころです。

とくにビスで壁に固定するタイプは取り外しができないので、棚裏や細かい溝などの掃除が難しくなります。

【対策】

おすすめなのは、取り外しができる『マグネット収納』です。

壁に鉄板を埋め込んで、磁石で棚をくっつけるので取り外しや位置移動が簡単にできます。

2-3-3.浴槽のサイズが思ったより小さかった

ショールームは空間が広く照明も明るいため、浴槽が実際のサイズより大きく見えます。

そのため写真やショールームでは広く感じた浴槽も、実際に設置すると「思ったよりも狭かった」「子どもと入ると窮屈」と感じることも。

【対策】

ショールームの見学時には、浴槽のサイズだけではなく横幅や浸かり心地まで確認しましょう。

浴槽は同じ容量でもサイズや形状が違うだけで浸かり心地が変わってくるので、ワイドタイプや半身浴などいろいろなタイプの浴槽を試してみてください。

骨格は人それぞれ違うので、自分たちの身体に合うか、体感して決めるのが失敗を防ぐポイントです。

2-4.トイレリフォームの失敗と対策

トイレは面積がコンパクトな分、ちょっとした違和感でも後悔につながります。

とくに見た目だけで素材を選ぶと、使いにくさや手入れのしにくさを感じる傾向があるようです。

2-4-1.掃除しにくい壁紙・床材にしてしまった

トイレは派手な壁紙や柄物の床材など、遊び心のあるデザインを取り入れやすい空間です。

しかし、デザイン性ばかりを優先して、機能性が備わっていない壁紙や継ぎ目が多い床材を選ぶと、後悔につながります。

【対策】

トイレの内装材には、耐水性・防汚性・消臭性・調湿性などの機能性に優れている素材を選ぶのが基本です。

デザイン面も重視したいところではありますが、手入れのしやすさも考えながら素材を選びましょう。

▼関連記事

2-4-2.サイズが合わず、圧迫感のあるトイレになってしまった

トイレの面積を変えず、便器だけを交換するときにはサイズ選びの失敗がよくあります。

広いスペースにある展示品と四方を壁に囲まれたトイレでは、体感サイズが異なるからです。

サイズを測らずに設置した結果、「窮屈に感じる」「狭すぎて落ち着かない」と後悔する声も少なくありません。

【対策】

ショールームの見学前に必ずトイレの寸法を測り、できれば図面を持参しましょう。

ドアの開閉動線なども含めて、アドバイザーに圧迫感が出ないか確認してもらうのが安心です。

2-4-3.明るい色の床にして汚れが目立つ

清潔感を出すために、トイレ全体を白や明るい色でまとめた空間にしたいと考える方が多くいます。

しかし、真っ白な内装材は汚れが目立ちやすく、掃除頻度が増えてプチストレスになることも。ツヤ感のある素材も、光の反射で汚れが強調されやすくなります。

【対策】

空間を明るく見せつつ掃除の手間を減らしたい方には、ベージュやライトグレーなどの『くすみカラー』がおすすめです。

マットな質感を選べば、汚れやホコリが目立ちにくくなります。

2-4-4.一体型を選んでしまい、故障したとき全交換になった

タンク・便器・便座・ウォシュレットが一体になっているトイレは、すっきりしたデザインでおしゃれです。

しかしその反面で、どこか1か所でも故障すると全交換になるケースが多く、修理費用も高額に。

普段の使いやすさに問題はなくとも、故障時に後悔するケースがよくみられます。

【対策】

リフォームから10年後の家計状況などから、捻出できる修理費用を加味しながら種類を選びましょう。

▼関連記事

2-5.会社選びの失敗と対策

リフォームでは、会社選びの失敗も多くあります。

どれだけ自分たちで事前調査や対策を心がけても、施工会社の提案や技術面が不足していると満足のいくリフォームにはなりません。

会社選びでとくに多いのは、次のような後悔です。

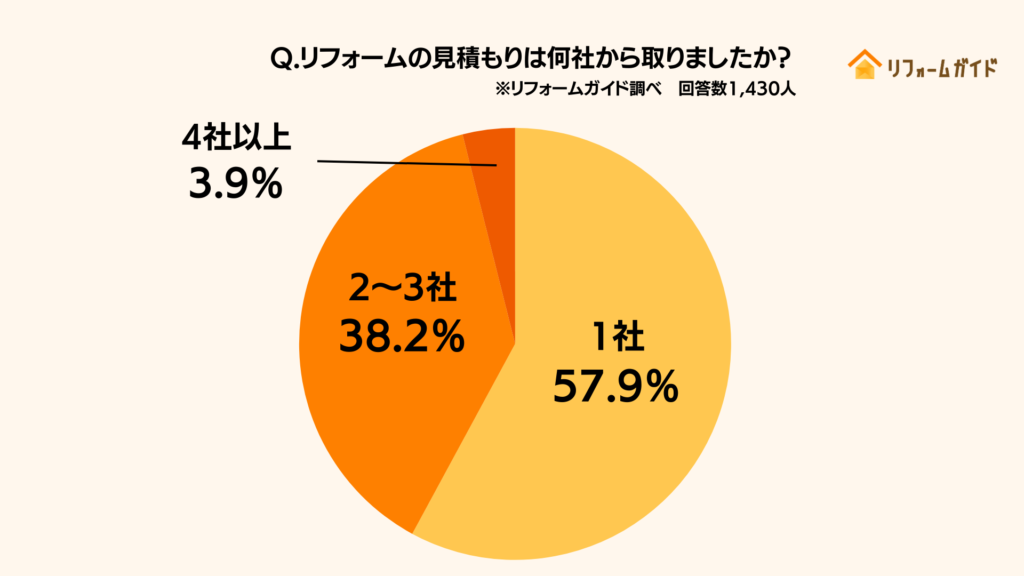

2-5-1.相見積もりを取って比較すればよかった

リフォームについて調べていると、契約前の相見積もりが大切だと説明されているコラムがほとんどです。しかし、実際には相見積もりをせず、契約してしまう方が多くいます。

2024年(令和6年)にリフォームガイドがリフォーム経験者1,994人に「業者選びにおける困りごと」のアンケート調査を行ったところ、約7割が「費用相場がわからない」と回答。

そのうち約6割が、「1社のみの見積もりで契約した」という事実が明らかになりました。

出典:リフォーム業者選びで7割が「費用の相場がわからない」と回答|リフォーム一括見積もりサービス「リフォームガイド」が事業者選びで困ったことについてアンケート調査を実施

さらに相見積もりを取らなかった人からは、

などの声が寄せられました。

アンケート結果からも、相見積もりをしなかったことを後悔している人が一定数いることがわかります。

【対策】

同じ相談内容でもリフォーム会社によって提案内容や費用が異なるため、費用を抑えるためには相見積もりが欠かせません。

必ず2〜3社に相談し、提案内容と費用を比較しましょう。

▼関連記事

2-5-2.断り切れず知人に紹介してもらった会社と契約して後悔

会社選びの失敗で意外と多いのが、知人の紹介による失敗です。

「知り合いだから大丈夫だろう」「断るのは悪いから」という理由で依頼したものの、提案内容や担当者との相性が合わなかったといったケースがよくみられます。

【対策】

大切なのは、初回相談時に「他社にも相談したい」と伝えておくことです。

ワンクッション挟んでおけば、たとえ断ったとしても知人の顔に泥を塗ることにはなりません。紹介会社だからと即決するのではなく、必ず複数社で比較しましょう。

▼関連記事

2-5-3.営業担当はよかったが、職人のマナーが悪かった

リフォームでは、営業担当と工事を行う職人が異なるケースがほとんどです。

そのため打ち合わせはうまく進んでも、着工後に「追加の要望を伝えられなかった」「見学時の態度が悪くて不愉快だった」と、後悔することも。

【対策】

会社選びによる後悔を防ぐには、口コミの確認やリフォーム会社が主催する現場見学のイベントに参加するなど、事前調査が大切です。

社長自らが職人をやっている会社なら、社長の考え方が他の職人にも影響するため、社長の人柄もチェックしてみてください。

▼関連記事

2-6.その他の失敗と対策

意外と見落としがちな失敗例も、しっかりチェックしておきましょう。

2-6-1.ライフスタイルに合わない間取りになってしまった

間取り変更の失敗でよくみられるのが、「今の生活だけに焦点を当ててプランを考えた結果、リフォームから数年後に困りごとがでてきた」というケースです。

中でも多いのが、次のような失敗例です。

子どもの成長や自分たちの加齢などを考えずにプランを考えると、こうした失敗をしがちです。

【対策】

間取りを考えるときには、今の暮らしだけではなく、5年後、10年後に生活が変わっても対応できるプランにしておくことが大切です。

ライフスタイルの変化も加味しながら、可変性を持たせることを意識しましょう。

▼関連記事

2-6-2.コンセントが足りない

コンセント不足も、リフォームでとても多い失敗項目です。

とくに、使う家電が増える夏場や冬場に「たこ足配線だらけになった」「好きな場所に家電を置けない」などの不満を感じ、後悔するケースがよくあります。

分電盤からの配線には1か所あたり5,000円~15,000円程度かかり、あとから修正すると施工費が別途かかる分、割高になります。

【対策】

コンセント不足を防ぐためには「どこで」「何を」「いくつ」使うかを明確にし、必要数よりもやや多く設置しておくことが大切です。

悩んだときは、2畳につき1か所(2口)を目安にしましょう。

2-6-3.動線が悪くなって、不便に感じるように

最近ではSNSでの情報収集が当たり前になっており、「まったく同じデザインにしてほしい」と依頼する人が増えています。

しかし、ライフスタイルは人それぞれ異なるため、見たままを真似をした結果、「動線が悪い」「不便になった」などの失敗が起こりがちです。

【対策】

間取りを考えるときに大切なのは、「自分たちの生活に合わせること」です。

家の中でどのように過ごし、家事を進めているのかなどを踏まえて、間取りを考えましょう。

2-6-4.仮住まいのことまで考えていなかった

リフォームの内容によっては、住みながらの工事が難しいケースもあります。

仮住まいが必要になることが多いのは、スケルトンリフォーム(フルリフォーム)や家全体の断熱施工や耐震補強工事などです。

【対策】

広範囲にわたるリフォームを希望するなら、仮住まいの必要性と期間について、初回相談時に必ず確認しておきましょう。

仮住まい費用まで予算に組み込んでおけば、大幅な予算オーバーを防げます。

3.リフォームで失敗しないためのチェックリスト

ここまで、費用面や場所別の失敗事例と対策を説明してきました。

しかし、いざリフォーム計画を進めていくと、把握していたはずのポイントでも見落としてしまうことが、よくあります。

ここでは、忘れず簡単に確認ができるように、失敗しないためのチェックポイントを段階ごとにリスト化したので、ぜひご活用ください。

3-1.計画段階でチェックするポイント

リフォームは計画もとても大切です。

予算・課題の整理・情報収集を進めるうえでのチェックポイントを見てみましょう。

【予算の整理】

【課題の整理】

【情報収集】

予算や希望するリフォームの大枠が決まったら、2〜3社に相談して相見積もりを取りましょう。

3-2.打ち合わせ・契約段階でチェックするポイント

依頼先を絞り込み、打ち合わせや契約段階まで進んだときには、次のような項目をチェックしてください。

【会社選び】

【打ち合わせ】

【契約書】

3-3.工事中~引き渡し段階でチェックするポイント

工事中と引き渡し時にも、いくつかチェックしたいポイントがあります。

【工事中】

【引き渡し】

【リフォーム中にトラブルが起こったらどうする?】

リフォーム中に何かしらのトラブルが発生したときには、次のような手順で対処しましょう。

- トラブルの内容をまとめる

- 契約書や保証書などを用意する

- 書類をもとにリフォーム会社に相談・交渉する

- 解決しなければ第三者機関に相談する

契約内容と異なる施工や仕上がりトラブルが発生した場合、まず「何が問題なのか」を明確にすることが大切です。

- 発生日時・場所

- 担当者・職人など、その場にいた人の名前

- トラブルの内容(写真やメモで証拠を残す)

- 契約書や仕様書との違い

上記をまとめたうえでリフォーム会社に相談し、必要があれば交渉まで行いましょう。

それでも解決しないときは、次のような第三者機関に相談してみてください。

- 住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

- 消費生活センター

- 地方公共団体リフォーム相談窓口

どんな小さなことでも、すぐに質問するように心がけましょう。

4.まとめ

リフォームは暮らしの質を向上させるために行う工事ですが、失敗例が多いのも事実です。

後悔なく満足度が高いリフォームにするためには、事前の情報収集や対策が欠かせません。

今回説明した内容やチェックリストをもとに、まずは自分たちのリフォームをどう進めていくのかを、家族でよく話し合ってみてください。

リフォームの大枠が決まったら、次は会社選びです。複数の会社を比較検討することで、より納得のいくリフォームが実現できます。

会社探しでお困りの際は、リフォームガイドもご活用いただけます。

専属のコンシェルジュが、お住まいの地域や工事内容に合った会社選びをサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

なら

なら