中古住宅購入やリフォームを検討していると「来年度になるとリフォームできなくなるかも?」そんな情報を耳にすることがあるかもしれません。リフォームできなくなるのは本当なのか、どのような物件だとリフォームできなくなるのか気になりますよね。

実は2025年4月に建築基準法が改正されることが発表され、リフォームにも影響が出ると予想されています。今回は法改正の内容をわかりやすく解説し、リフォームできなくなる物件やその対策をご紹介します。

改正後、原則すべてのリフォームは可能ですが、当記事でご紹介してる通り、再建築不可物件などでの大規模リフォームについては建築確認を通過できる状態にしなければリフォームはできないという結論になりました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

目次

1.2025年4月に建築基準法が改正!リフォームできない・しにくい物件が増える

今回「リフォームできない物件が出てくるかも」と予想される話の背景にあるのが、2025年4月の建築基準法改正です。法改正によって2025年4月1日以降に着工するリフォームでは建築確認申請が必要なケースが増えるため、工事の可否や費用面などで影響を受けることになります。

[参考]建築確認申請とは?

家を新築するときに必要なのが建築確認申請。工事が始まる前に行政へ「このような建築物を建てます」という申請をして許可をもらい、工事が終わったら申請のとおりに正しく建てられているかを確認してもらうという流れです。

この確認申請は「新築だけのもの」というイメージがあるかもしれませんが、実はリフォームでも必要になることがあります。例えば「床面積が10㎡以上増える増築」や「鉄骨2階建てや木造3階建ての大規模リフォーム」では確認申請が必要です。

▼関連記事

1-1.木造2階建ての大規模リフォームで建築確認申請が必要になる

今回法改正されるのが「木造平屋建て・木造2階建て」の確認申請について。これまでこの2種類の建物については、大規模リフォームであっても確認申請が不要とされていました(4号特例)。ほとんどの住宅がこの2種類に当てはまるので、これまで「リフォームのときに確認申請をする」というイメージがあまりなかったのです。

ところが、このルールが2025年4月に変わる予定であると発表されました(4号特例の縮小)。「木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)」では今までどおり確認申請を省略できますが、「木造2階建て」や「木造平屋建て(延べ面積200㎡超)」では確認申請が必須になります。

| 建築物の種類 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 木造平屋建て(200㎡以下) | 不要 | 不要 |

| 木造平屋建て(200㎡超) | 不要 | 必要 |

| 木造2階建て | 不要 | 必要 |

| 木造3階建て以上など | 必要 | 必要 |

※大規模リフォームとは、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つ以上について半分以上修繕や模様替えすることを指します。

1-2.木造2階建ての大規模リフォームにかかる期間・費用が増える場合がある

ほとんどの一般住宅は200㎡を超えないため、平屋の場合はよほど広さがない限り、確認申請なしでさまざまなリフォームができると考えて良いでしょう。

一方、今までと状況が変わるのが、木造2階建てのリフォーム。2025年4月以降は増築だけでなく、さまざまなリフォームで確認申請が必要になります。

| <確認申請が必要> 大規模リフォームの例 |

<確認申請が不要> 小規模リフォームの例 |

|---|---|

|

|

小規模リフォームであれば今までどおり確認申請は不要。大規模リフォームであっても、確認申請さえ行えばリフォームは可能です。

法改正後に大規模リフォームができなくなるわけではありませんが、リフォーム会社が確認申請の書類を準備するという作業が増えるため、今までよりもリフォームにかかる期間が長くなる可能性があるということは頭に入れておくと良いでしょう。

また次のような、確認申請に手間取ってしまうケースでは、今までかからなかったような追加費用が生じるケースも考えられます。

確認申請の際に困ってしまうケース

- 図面がなく構造が把握できない物件

築年数の経った中古物件で、図面をなくしてしまったケースなど。確認申請の前に、壁や天井をはがして内部を確認しなければならない可能性があります。 - 現行の法律をクリアしていない物件

今まで確認申請が簡略化されていたことで、過去のリフォームが法律を守らず実施されてしまった物件や、建てられた当時はOKだったが今の基準には合わない物件など。今の基準に合わせるために、想定外のリフォーム費用がかかる可能性があります。

1-3.再建築不可物件で大きなリフォームができなくなる

そして、法改正の影響を特に大きく受けるのが「再建築不可物件」です。

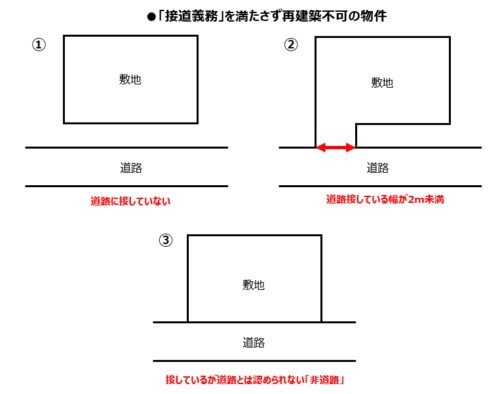

[参考]再建築不可物件とは?

今の建物を解体して更地にした後、新たな建物が建てられない土地のこと。道路が狭いエリアや住宅密集地では、建築基準法の「接道義務」(災害時に消防車や救急車が通れる広さを確保するため、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない)を満たしていないために再建築不可となっている物件が多く見られます。

出典:スケルトンリフォームとは?どんな時に選ぶ?費用・事例など徹底解説

再建築不可物件は、一度壊してしまうと、再建築するのに同じ建て方では建築確認申請が通らないため、セットバックして敷地が狭くなってしまったり、そもそも建て替えすることができなかったりすることがあります。

そのため建て替えではなく、スケルトンリフォームで間取りを変更したり、傷んでいる柱や梁を修繕するに留めることで、安全で快適な住環境を整えるケースが多かったのです。

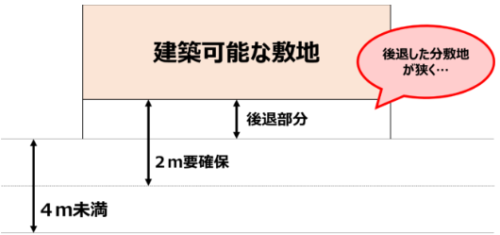

[参考]セットバックで敷地が狭くなってしまう物件とは?

セットバックとは、接道義務を満たすため、敷地を道路から後退させること。道路中心線から2mまで後退させるため、そのぶん敷地が狭くなってしまいます。

ところが2025年4月以降は、木造二階建てのスケルトンリフォームでも確認申請が必要になります。接道義務を満たさない再建築不可物件では、確認申請が通らず、希望のリフォームができなくなる可能性があるのです。

2.再建築不可物件でリフォームできる場合

もちろん、再建築不可物件でもリフォームできるケースはあります。再建築不可物件で、できる範囲のリフォームを解説します。

[1]木造二階建てなどの小規模リフォーム

木造二階建て以上の建物でも、リフォーム内容が部分的な内装工事や設備交換のように主要構造部を触らないものであれば、確認申請の義務が発生しません。

つまり、再建築不可物件であっても、壁紙の張り替えやシステムキッチンの交換のようなリフォームなら今までどおり実施できます。

床の張り替えも変更を半分までに抑えて、表面のフローリングを交換するだけならOK。間取り変更をする場合も、主要構造部の変更をそれぞれ半分までに抑えられれば、確認申請が不要なため、今までどおりリフォームできるでしょう。

[2]木造平屋建ての大規模リフォーム

延べ面積200㎡以下の木造平屋建ての場合、これまでどおり増築以外はリフォーム内容に関わらず確認申請を省略できます。

再建築不可物件であっても、スケルトンリフォームをはじめとしたさまざまな工事ができる可能性が高いでしょう。

3.再建築不可物件でリフォームできなくなる場合

続いて、再建築不可物件で建築確認申請が必要になるケースを解説します。

[1]木造二階建てなどの大規模リフォーム

再建築不可物件の多くは、築年数がかなり経っています。主要構造部である柱や梁の傷んでいる部分を交換したり、屋根の葺き替えをしたり、がらっと間取り変更をしたいというケースも多いでしょう。

しかし2025年4月以降は木造二階建てでも、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つでも半分以上の修繕や模様替えをすると確認申請の対象になります。耐震工事や大幅な間取り変更は認められなかったり、希望するリフォームができなくなる可能性があるでしょう。

4.再建築不可物件で大規模リフォームを可能にする方法

2025年4月に法改正すると、大規模リフォームができなくなるとされている再建築不可物件。しかしそんな物件でも、工夫次第で大規模リフォームが可能になることがあります。

4-1.土地を取得して接道条件を満たす

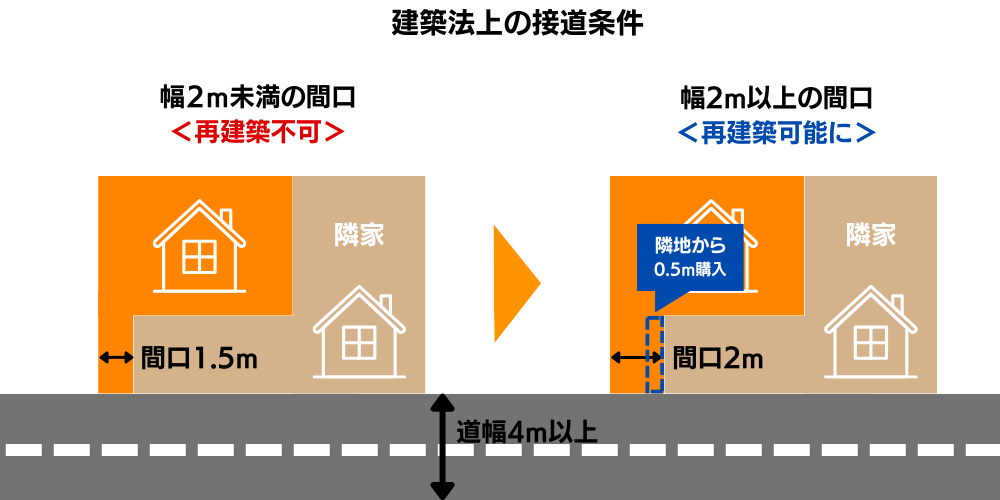

再建築不可物件でも、隣の土地を借りたり購入したりすることで接道義務を満たせる場合があります。

例えば、道路と接する部分が2m未満のとき、隣地を一部購入して2m以上になるように調整するといったケースです。

これによって確認申請が通るようになれば、スケルトンリフォームなどの大規模リフォームや建て替えも可能です。骨組みだけ残して一から内装や外装をつくり直したり、耐震や断熱などの機能性を高めたりもできるようになるでしょう。

4-2.法改正前にリフォームする

検討している修繕が大規模リフォームに当てはまる可能性が高い場合は、法改正前にリフォームの前倒しを検討するのもおすすめです。

なお、再建築不可物件のリフォームには、豊富な知識と経験が必要で、どのリフォーム会社でも対応できるわけではありません。再建築不可物件のリフォームに詳しい会社に相談しましょう。

リフォームガイドでは、特殊なリフォーム案件にも対応実績のある会社を選んで紹介することも可能です。リフォーム会社選びにお悩みの際は、ぜひリフォームガイドにご相談ください。

5.まとめ

2025年4月の建築基準法改正により、木造平屋建て(延べ面積200㎡超)・木造二階建ての大規模リフォームで確認申請が必要になります。行政に確認してもらうことで安心してリフォームできるメリットがある一方、リフォーム期間が延びる可能性も。現行の基準をクリアするために追加のリフォーム工事が必要になったり、再建築不可物件の大規模リフォームができなくなったりする問題もあります。

法改正があったからといって、必ずしもリフォームできなくなるわけではありません。法改正に詳しいリフォーム会社に相談して、適切なリフォームの内容や対処方法についてアドバイスをもらうと良いでしょう。

なら

なら