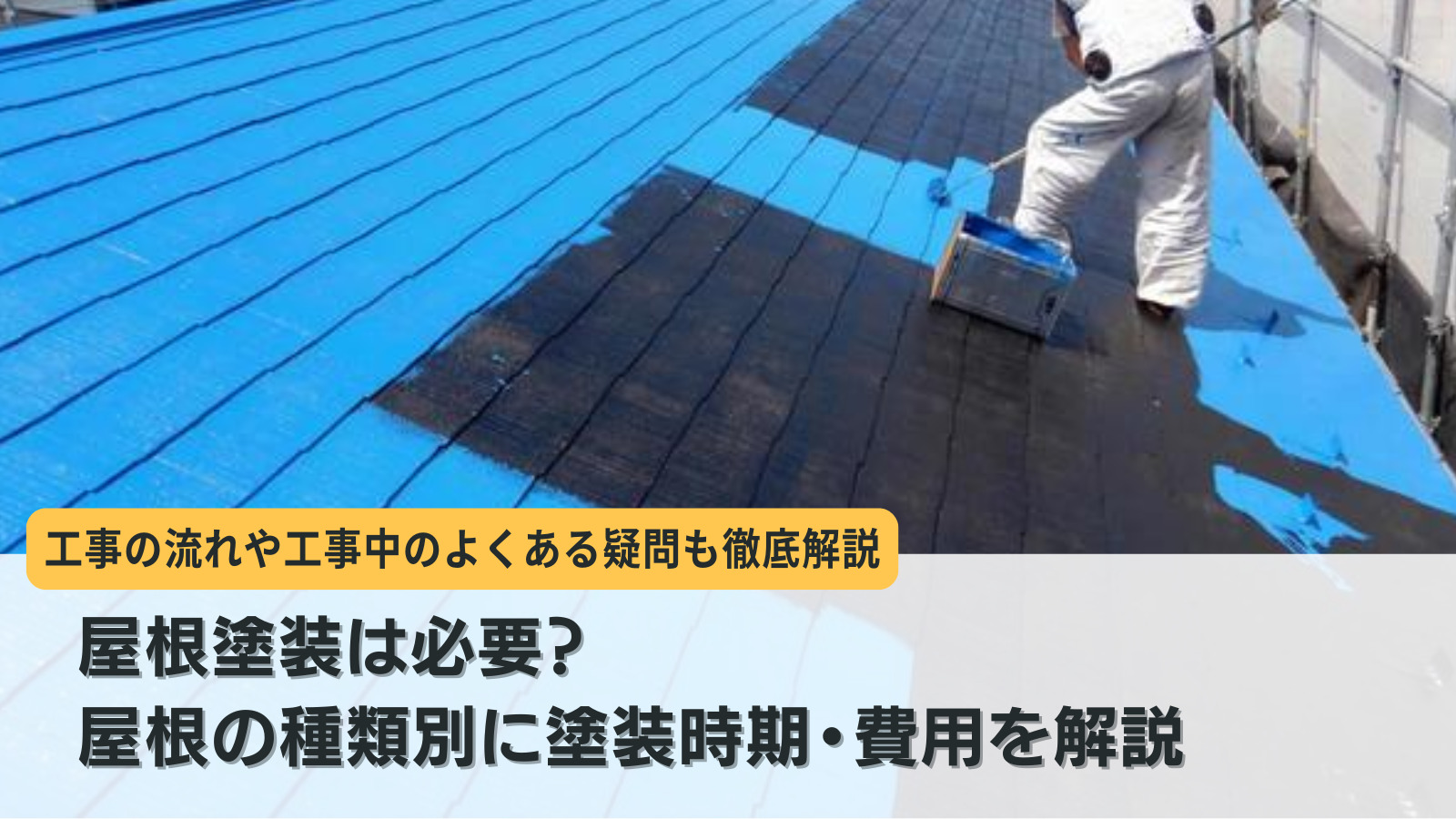

屋根の色あせや劣化が気になり始めると、「そろそろメンテナンスが必要かもしれない」と感じるものですよね。築年数が経過した家では、屋根の塗装は重要なメンテナンスの1つです。

しかし、屋根塗装の工事内容や費用感が分からず、一歩を踏み出しづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、屋根塗装がなぜ必要なのか、屋根の種類別の最適な塗り替え時期や費用の目安、塗料の種類とその特徴、さらには工事の流れについて詳しく解説します。

初めての屋根塗装でも安心して準備が進められるよう、ぜひ参考にしてください。

目次

1.屋根の塗装は必要?

屋根塗装の役割や目的を知っておくと、メンテナンスの重要性が分かります。

ここでは、屋根塗装の役割について解説します。合わせて、屋根塗装が必要な劣化状況についても解説するので、ご自宅の屋根の状態と照らし合わせながら読み進めてみてください。

①屋根塗装の役割

屋根を塗装する目的は主に3つあります。

- 屋根を保護する

- 太陽光や熱を防ぐ

- 美観を保つ

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

(1)屋根を保護する

屋根は、雨や風に毎日さらされているため、劣化しやすい部位です。塗装をほどこすことで雨や風から屋根を保護して劣化を防ぎ、寿命を伸ばすことができます。

特に金属屋根は、紫外線やさびに対して耐久性が高くないため、塗装で保護されていないと劣化が進んでしまいます。建物を長持ちさせるためにも、屋根塗装は必要です。

(2)太陽光や熱を防ぐ

屋根塗装に使う塗料には「遮熱(しゃねつ)塗料」、「断熱(だんねつ)塗料」があります。遮熱塗料は太陽光を反射して熱の発生を抑制し、断熱塗料は熱を通しにくくする塗料です。

遮熱・断熱塗料を使うことで室温の上昇を抑えられます。一般的な塗料より価格は高めですが、冷房費用の節約や、ヒートアイランド現象の対策として効果が期待できるでしょう。

(3)美観を保つ

屋根塗装をすると、新築のときのような色と艶を取り戻せます。スレート瓦の屋根などは、色あせやコケが発生すると古さが目立ちますが、塗り替えることできれいになります。

②屋根塗装が必要な劣化状況

屋根の劣化は、塗装の時期を見極めるための判断基準となります。

「屋根塗装が必要な時期が分からない」という方は、これから紹介する3つの状況を参考にメンテナンス時期を判断してください。

(1)屋根が破損している

屋根の一部がひび割れている、欠損しているなどが見受けられたら修繕を行うタイミングです。屋根の破損を補修した上で、塗装が必要になるでしょう。

修繕と塗装を一緒に行うことで、費用の節約が可能です。

(2)塗料が色あせている

屋根の色が薄くなっている、色あせしていると感じたら塗装が必要かもしれません。色あせするほど屋根の劣化が進んでいる場合は見えない部分が破損している可能性もあります。

前回の塗装から10年程度が経過していて屋根が色あせているのなら、塗装が必要なタイミングが来ている可能性が高いので屋根の状態を業者に調べてもらいましょう。

(3)塗装がはがれている

屋根の塗装がはがれている場合は、塗り替えが必要です。塗装のはがれを放置すると紫外線や雨が下地に当たってしまい、劣化が進んでしまいます。

屋根材の寿命を短くする恐れがあるため、多数の部位で塗装がはがれていたら塗り替えをしましょう。

2.【種類別】屋根の塗装が必要な時期

ここからは、屋根材の種類別に特徴やメンテナンスの目安となる時期について解説します。

紹介する屋根材は以下の4つです。

画像と照らし合わせながら、自宅がどの屋根材を使用しているのか確認してみましょう。

①スレート屋根

薄い板状の建築材を重ねてつくられるスレート屋根は、重量が軽く、耐震性があります。また、価格も安く施工性に優れているため、人気のある屋根材の1つです。

しかし、劣化すると防水性や耐水性が落ちてくるため、定期的な補修や修理、塗装のメンテナンスが必要です。メンテナンスの目安は7〜12年程度ですが、色あせやカビ、藻などの汚れ、ひび割れが見られるときは早めに業者へ相談しましょう。

②トタン屋根

トタン屋根は金属屋根の一種で、薄い亜鉛メッキ鋼板でできた素材です。軽量で安価ですが、さびやすく耐久性に劣るなどのデメリットが多いため、現在はあまり一般住宅には使用されません。

また、トタン屋根の耐用年数は10年程度ですが、さびが発生すると急速に広がる恐れがあるため、定期的な点検が必要です。

色あせがみられる場合や、コケやカビが発生したようであれば塗料が劣化したサインであるため、速やかに塗装しましょう。

③セメント瓦屋根

セメント瓦屋根は、砂とセメントを混ぜ合わせて形成された屋根材です。屋根自体に防水性がないため、定期的に塗装して表面を保護する必要があります。

塗装メンテナンスは10年程度が目安ですが、塗膜がはがれるとセメントの主成分であるカルシウムが流れてひび割れなどが発生しやすくなるため、注意が必要です。

セメント瓦屋根は、劣化するとチョーキングが起こります。色あせやひび割れも劣化のサインであるため、サインを見つけたら早めに業者へ依頼しましょう。

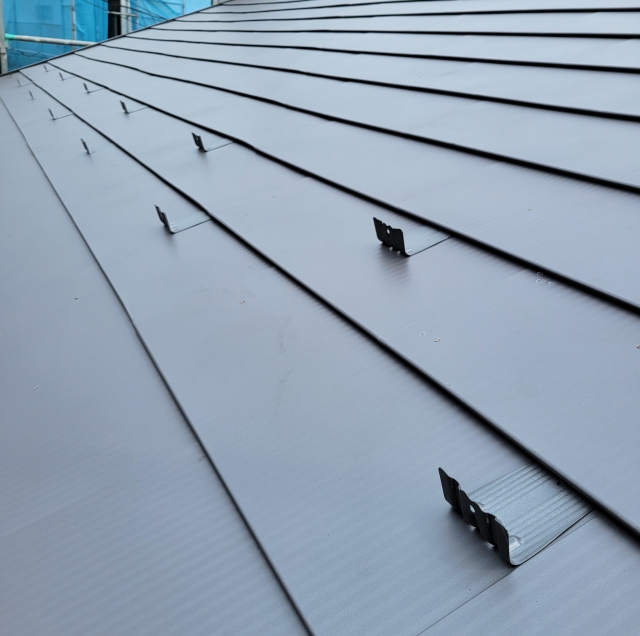

④ガルバリウム屋根

ガルバリウム屋根は、軽量でメンテナンス性に優れ、トタン屋根よりも腐食に強く耐用年数が長いという特徴があります。そのため、近年は金属製屋根の主流となっています。

一方、さびに強い素材ではありますが、さびが発生しないわけではありません。塗装の劣化を放置すると屋根全体の劣化につながるため、注意してください。

定期的な点検やメンテナンスを行い、築10年を目安に塗装することで、耐久性を維持しやすくなります。さらに、築20年を経過したら重ねぶきかふき替えを検討しましょう。

日本瓦は塗装する必要はない

日本の住宅で古くからなじみのある瓦屋根。粘土を焼いて生成されることから「粘土瓦」と呼ばれることもあります。

独特な質感と重厚感が魅力の日本瓦は、実は塗装のメンテナンスは必要ありません。なぜなら、瓦屋根はとても頑丈なため耐用年数が50年以上と長く、持ちがよいからです。

とはいえ、瓦屋根でも劣化は避けられず、はがれや瓦の割れなどが起こる可能性もあるので定期的な点検や修理が必要になることは覚えておきましょう。

もちろん屋根の質感や色むらが気になるときは、塗装することも可能です。色あせ用の塗料を使用すれば、キレイな外観が保てます。

ただし、塗料がうまく日本瓦に密着しないと、塗膜が剥離し、色むらを起こすことも少なくありません。剥がれるリスクも踏まえて、塗装工事をするか判断しましょう。

3.屋根塗装の工事の流れ

屋根塗装の工程は以下の通りです。

屋根塗装が実際にどのような流れで行われるのか、ひとつずつ解説します。

(1)近隣あいさつ

塗装工事が始まると、騒音や振動、塗料の臭いなどで近隣住民の方へ迷惑をかけてしまう可能性があります。

ご近所トラブルを防ぐためにも、近隣あいさつは忘れずに行いましょう。

具体的には、以下のような内容を伝えます。

- 屋根塗装をすること

- 塗装業者の社名・担当者・連絡先

- 工事日程

施主の代わりに、施工業者が近隣あいさつを行う場合もあります。施工業者のあいさつでも問題ありませんが、施主も一緒にあいさつ回りをした方が丁寧な印象を与えるでしょう。

(2)現場確認

足場を設置する前に、現場確認を行います。このとき、業者が勝手に物を移動させるとトラブルの原因になるため、施主も立ち会うのが一般的です。

現場確認では、次のことを確認します。

- 屋根の劣化箇所、状況確認

- 作業の妨げになりそうなものはないか

万が一、作業の妨げになりそうなものがあれば、施主に確認して移動させることもあります。

(3)足場設置

屋根塗装を安全に行うために、屋根と外壁に足場を設置します。

「屋根を塗装するのに、外壁にも足場を設置するの?」と思う方もいるかもしれませんが、周囲に塗料が飛び散らないよう養生する必要があるため、外壁にも足場を設置します。

なお、足場を設置する際は騒音が発生します。作業する時間帯を確認しておくと安心です。

(4)高圧洗浄

高圧洗浄機を使用して、屋根についた汚れやコケ、劣化の進行した古い塗料などを洗い流します。

この時に家の窓やドアが空いていると、そこから汚れが室内に入り込んでしまう可能性がありますので、洗浄中は窓やドアを開けないよう注意しましょう。

(5)下地処理

塗装前の準備として、下地処理があります。必要な下地処理は、屋根材の種類、劣化症状、進行具合などによって異なりますが、主に次のような作業を行います。

- ひび割れ処理

- 高圧洗浄で落としきれなかった旧塗膜やさびの除去

- くぎ打ち

- 部材交換 など

下地処理が不十分であると、塗料がはがれやすくなったり、施工後の耐久性が悪くなったりする可能性があります。

下地処理は仕上がりに大きく関わる重要な工程なので、作業に1、2日、劣化具合によってはそれ以上の日数がかかることもあるでしょう。

(6)養生

塗装する際、塗料が周囲に飛び散る可能性があるため、塗装をしない箇所は養生シートで覆います。

親切な業者であれば、家の周囲にも飛散防止用のネットで養生するなど、適切に対応してくれるでしょう。

(7)下塗り

屋根塗装では、「下塗り」「中塗り」「上塗り」の3回塗り重ねるのが基本です。

下塗りは、屋根材に塗料をしっかり密着させるために行います。屋根の素材に応じて、金属屋根なら錆止めの塗料を、スレート瓦の場合は上塗り塗料が下地に吸い込まないようにするための塗料を塗っていきます。

本格的な塗装工事が始まると臭いが出るため、不快に感じることもあるでしょう。事前に業者へ強い臭いが出そうな工程を確認して、対策を考えておきましょう。

(8)タスペーサー設置

スレート屋根を使用している場合、タスペーサーという部材の挿入が必要になります。タスペーサーは、屋根塗装の際に屋根材の隙間を塗料がふさがないようにするための道具です。

塗装によって屋根材が重なる部分に塗料が入り込むと、隙間が埋まり、雨水が流れにくくなってしまいます。そうなると、内部に雨水がたまり、雨漏りの原因になります。この対策として、タスペーサーを挿入して屋根材が重なる部分の隙間を確保します。

しかし、屋根の形状や素材によってはタスペーサーが使えない場合もあります。その場合は塗装後にふさがった隙間をカッターで取り除く「縁切り」という作業を行う必要があります。

タスペーサーを利用するか縁切りをするか気になる場合は、施工業者にあらかじめ作業工程を確認しておくとよいでしょう。

(9)中塗り

下塗り塗装後、一定の時間を置いて乾燥させてから「中塗り」の作業に入ります。屋根塗装をムラなく仕上げるためには、中塗りの工程が重要です。

手抜き工事で中塗りを省く業者もいますが、中塗りを省くと仕上がりに大きな違いが出ます。そのため、事前に工程表を確認して中塗り実施の有無を確かめてください。

施工時間が極端に短い業者は、手抜き工事をしている可能性があるため注意が必要です。

(10)上塗り

中塗りが終わったら、仕上げの上塗りを施工します。上塗りの主な目的は、「中塗りで残ったムラをなくしキレイに仕上げること」「塗膜に厚みを持たせること」です。

上塗りの仕上がりは、見た目だけでなく耐久性にも関わります。施工業者を選ぶときは、実績や施工事例などを見て、作業が丁寧な施工業者に依頼しましょう。

(11)完了検査

作業が全て終了したら、以下の内容を確認するため完了検査を実施します。

- 全体の仕上がり

- 塗り残しの有無

- 養生のはがし忘れの有無

- 周囲への飛散の有無

完了検査は、屋根塗装の最終確認であるため、施主も立ち会うのが一般的です。しかし、施主が屋根に上ることはできないため、窓やベランダなど見える範囲で確認します。

「屋根塗装の仕上がりをしっかり確認したい」という場合は、業者に依頼して写真や動画を撮影してもらえるか聞いてみましょう。

完了検査をしている中で、何か気になることがあれば確認しておくことも大切です。

(12)足場解体

完了検査で問題がなければ、足場を解体します。

足場を組み立てたときと同様に、解体時にも騒音が発生します。大きな音が苦手な方は、あらかじめ作業時間を確認しておくと安心です。

(13)引き渡し

塗装業者の片付けが終われば、施工完了です。

施工業者によっては、屋根塗装の「定期点検」を実施している場合があります。アフターフォローとして定期点検を行っている業者と契約している場合は、いつ頃の実施になるのか確認しておくことをおすすめします。

4.屋根塗装の種類や費用はどのくらい?

屋根塗装は、使用する塗料の種類によって費用が異なります。それぞれの性能やコストパフォーマンスを確認しながら、予算とのバランスを意識して適切な塗料を選んでください。

以下の表は、30坪あたりの屋根塗装にかかる費用相場を5種類の塗料別にまとめたものです。

| 塗料の種類 | 100㎡(30坪)あたりの費用相場 |

|---|---|

| ウレタン | 50~70万円 |

| シリコン | 55~70万円 |

| フッ素 | 60~75万円 |

| 遮熱 | 70~85万円 |

| 無機 | 70~95万円 |

※足場代・人件費含む

30坪程度の住宅だと、屋根塗装のみにかかる費用は50~80万円程度でしょう。外壁塗装と同時に行う場合は80〜140万円が目安です。

上記の価格は目安であり、住宅の構造や業者によって変動します。また、屋根塗装は紫外線や雨の影響を受けやすく、外壁に比べて劣化しやすいため寿命が短い傾向があることも覚えておきましょう。

それぞれの塗料の特徴については、以下にまとめます。

①ウレタン塗料

10年ほど前までは主流な塗料でしたが、耐用年数が8〜10年と比較的短く、他の塗料と比べると耐久性にも劣るため屋根で使われる機会は少なくなりました。

価格が安く、屋根塗装の予算がない場合には適していますが、長期的にメンテナンスコストがかかることを考えるとコストパフォーマンスはあまりよくありません。

②シリコン塗料

シリコン塗料は耐用年数は10年〜15 年とウレタン塗料より長く、価格は高過ぎないためコストパフォーマンスに優れた塗料です。

汚れに強く、お手入れが簡単であることや室内を快適な気温に保つことができる遮熱性能を持っているなどの特徴があります。

ただし、他の塗料に比べるとひび割れしやすいなどのデメリットもあります。

③フッ素塗料

耐用年数が15〜20年と長いですが価格も比較的高額な塗料です。性能の高さが認められており、東京スカイツリーや公共の建造物にも利用されています。

長期的に考えるとコストパフォーマンスはよいですが、一度にかかる費用は他の塗料に比べると高額になりやすいため、屋根塗装に予算を使うのが難しい場合は他の塗料を選ぶことも検討してみましょう。

④遮熱塗料

遮熱塗料は、太陽光を遮断する機能を備えた塗料の総称です。一般的な塗料よりも価格が高い一方で、室温を抑える効果が期待できます。

夏に室温が高くなりやすい住宅などでは、使用を検討してみるのもよいでしょう。

⑤無機塗料

無機塗料は、鉱物やセラミック、ガラスなどの無機物を主成分とする塗料で、樹脂塗料に無機物を混ぜて作られます。

耐久性や耐熱性が高いという特徴がありますが、性能はベースとなる塗料に左右され、差が生じることがあるため注意しましょう。

耐用年数は20年以上と長く、コストパフォーマンスに優れていますが、取り扱いが難しいことから職人の技術が必要です。

5. 屋根塗装のよくある質問

屋根塗装工事中は「どんなことに気を付ければいいのだろう?」「普段通りに生活できるの?」と不安に感じる人も多いでしょう。

ここからは、屋根塗装のよくある質問について、分かりやすく回答します。

①洗濯物は外に干せる?

洗濯物を外に干すと、高圧洗浄機の汚れが洗濯物に付着したり、臭いが付いてしまったりする可能性があります。

ただし、工事期間の全日程で洗濯ができないわけではありません。工事日程によっては洗濯が可能な日もあるため、あらかじめ施工業者に確認しておくと安心です。

②外出しても大丈夫?

また、塗装中は家全体に足場がかかっており、不審者などが2階に侵入しやすい状態となるので、外出する際は、窓の鍵、玄関の鍵など戸締りの確認はいつも以上にしっかり行いましょう。

さらに、工事中の外出は問題ないですが、現場確認や完了検査などの立ち合いが必要な工程の際には、誰かが家に残る必要があります。

③塗料の臭いが気になるときの対策は?

もし室内に塗料の臭いが入り込んでしまった場合は、塗装作業をしている場所から離れた窓を開けて換気しましょう。

室内の臭いを追い出すためには、扇風機やサーキュレーターを使って窓から外へ風を送る方法が効果的です。

また、臭いが不安な方は、なるべく臭いが少ない塗料で塗り替えできないか、あらかじめ施工業者へ相談してみるのもひとつの手です。

④窓は開けられる?

塗装工事中も基本的には窓を開けられますが、吹き付け塗装などの作業によっては開けられないこともあります。

気になる方は、工事前に窓を開けられない期間があるか、施工業者に確認しておきましょう。

なお、エアコンや換気扇は通常通り使用できます。念のため、塗装業者にエアコンを使用する旨を伝えておくとよいでしょう。

6. まとめ

屋根塗装は屋根のメンテナンスの一種で「屋根を保護する」「太陽光や熱を防ぐ」「景観を美しく保つ」といった効果があります。

メンテナンスの時期は今の屋根材や使用する塗料などによって異なりますが、怠ると家全体の劣化にもつながりかねませんので、自宅の屋根の種類や劣化具合を見て正しい時期に塗装でメンテナンスしましょう。

なら

なら