「年々物が増えていくばかり。収納スペースが欲しい」

「もう一部屋欲しい」

そう思ったことはありませんか?そこでお勧めなのが屋根裏を活用するということです。屋根裏をリフォームすれば、デッドスペースを収納や部屋として活用することができます。リフォームで、もう一つスペースが増えるのは、魅力的だと思いませんか?

こちらでは屋根裏リフォームをするにあたって知っておきたい費用・期間や注意点などを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

目次

1.屋根裏リフォームで何ができる?

屋根裏とは天井板と屋根の間にある空間のことです。屋根裏でリフォームすれば、今まで使えなかったデッドスペースを有効活用することができます。では実際にどのようなリフォームが可能で、どういった使い道があるか、解説いたします。

1-1.屋根裏収納をつくる

クリスマスツリー・ひな人形・こいのぼりなど年一回しか使わないもの、スキーウェアにボード、子供用のビニールプール・ストーブ・扇風機などの季節用品、大きなキャリーバッグなど、普段使わない物をしまっておくのにとても便利です。

1-2.屋根裏部屋をつくる

もう一つの使い道として紹介するのが、部屋として使うというものです。はしごを上がっていった先に広がる空間は、まるで秘密基地のような空間です。

例えば、本をたくさん置いて書斎にしたり、自分が好きな物を置いて趣味の部屋にしたり、子供部屋にしたりすることもできます。

ロフトと屋根裏部屋の違い

言葉の意味としてはロフトと屋根裏部屋は同じです。

ですが一般に言うロフトとは、上の写真のように、天井が高い部屋などの上部の空間に床を作って設けた部屋のことを指します。独立した屋根裏部屋と比べると、ロフトは開放的なつくりとなっています。

1-3.増し床工事でもともとあった屋根裏空間を広くする

増し床行為とは、もともとあった屋根裏収納や屋根裏を拡張する工事です。「3畳の屋根裏収納を6畳に拡張する」といったケースになります。

▼屋根裏を部屋にリフォームした事例

2.屋根裏リフォームにかかる費用

屋根裏をリフォームする際はどのくらい費用がかかってくるのでしょうか。詳しく説明いたします。

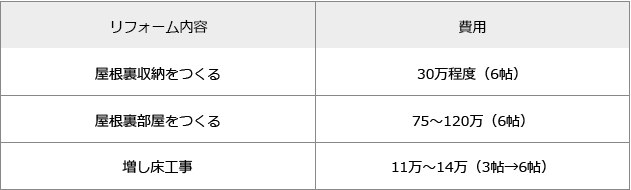

屋根裏リフォームにかかる費用の目安

2-1.屋根裏収納または屋根裏部屋をつくる場合の費用詳細

屋根裏収納、または屋根裏部屋をつくる場合の費用は以下のように構成されています。

基本工事(6帖:19万~24万)+オプション代

基本工事とは、天井を開口してはしごを取り付け、床をフローリングやボードで施工するまでの工事です。開口・はしご取り付けで7万~12万、床施工で1帖2万程です。

<例>

- 6帖:7~12万+2万×6=19~24万

- 10帖:7~12万+2万×10=27~32万

基本工事のイメージとしては下の写真のようになります。床は施工されていますが、壁はむき出しの状態です。

基本工事の費用がもととなり、そこにオプション代金がプラスされていきます。屋根裏収納または屋根裏部屋をつくる際の費用は、広さや屋根裏の状態に加え、「どこまで手を加えるのか」で大きく変わってきます。

オプションにかかる費用の目安

開口手すり・柵

※断熱する場合、断熱材の種類や厚み・密度によって効果に差があり、費用にも幅があります。

断熱材敷き込み・ボード張り

屋根裏を居室として使う場合、断熱工事が必須になるため、費用は上がります。

屋根裏は湿気や熱がこもりやすく、特に夏場はサウナ状態になるため部屋として使うのであれば断熱が必須です。

収納として使う場合でも断熱をしたほうが良いのですが、費用がかさむため断熱までやらない人が多いのが現状です。換気扇だけでも付けるようにすると良いでしょう。

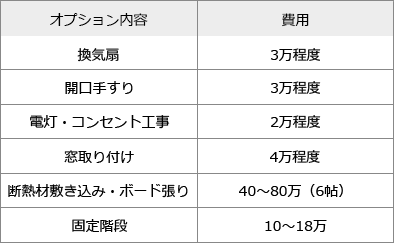

2-2.増し床工事の費用詳細

家によって位置は違うものの、屋根裏には壁や柱があります。例えば、屋根裏の中央に壁があるようなケースですと、上の図と写真のようなイメージです。

増し床工事とは、この壁を壊す、または壁に扉をつけて空間を広げ、広げた部分の床もフローリングやボードで施工します。壁を壊す・補強などで5~8万程度、フローリングやボードでの床施工が1帖広げるごとに2万程度かかります。

<例>

- 3帖→6帖:5~8万+2万×3=11~14万

- 3帖→10帖:5~8万+2万×7=19~22万

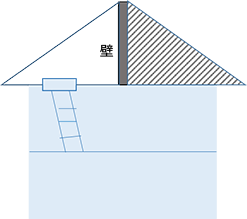

3.屋根裏リフォームにかかる工事期間

工事期間はどのくらいかかるでしょうか。

工事内容や屋根裏の状態によって多少の変動はありますが、およそ上記日数が必要です。上記日程の屋根裏収納の設置は、断熱工事を行っていないケースです。

4.屋根裏リフォームの注意点

屋根裏リフォームにはいくつか注意しなければならないことがありますので、必要に応じて対策しながらリフォームをしましょう。

4-1.設置できない場合もある

屋根裏に収納や部屋を作る際、天井板と屋根の間の空間を利用します。この空間が極端に狭いなど、設置できない場合もあるので、業者に現地調査を依頼して確認してもらう必要があります。

4-2.法律の問題

屋根裏を使うには法律で以下のことが規定されています。

- 天井高は最大で1.4m以下であること

- 床面積は直下階の床面積の1/2未満であること

例えば二階建ての場合、これらが守られていれば二階建てのまま+αの空間として屋根裏を利用できますが、天井高と床面積の広さを違反すると「屋根裏」ではなく「三階」という扱いになり、固定資産税がかかります。

また、自治体によっては屋根裏に固定階段を取り付けることも禁止されています。天井に収納されるタイプのはしごや、取り外し可能なはしごにする予定であれば問題ありませんが、固定階段の取り付けを検討しているのであれば一度自治体に確認しましょう。各地区町村の建築指導課(自治体によって名称は多少異なる)に問い合わせると教えてくれます。

<例>練馬区の場合:固定階段の設置は許されているが、階段の幅や段の奥行きは一定のルールに従うこと。また、固定階段の面積も屋根裏の面積として計算すること。

4-3.夏場はサウナ状態

2.で少し触れましたが、屋根裏は暑さと湿気がこもりやすく、特に夏場はサウナ状態になります。これを防ぐために断熱工事をしたり、換気扇を設置します。

暑さや湿気に弱い物は収納しないと割り切ってしまっても良いですが、予想以上に暑くなるということを忘れないようにしてください。部屋として使う場合は、断熱工事は必須となります。

4-4.重い荷物の出し入れが大変

屋根裏を収納として使う場合、重い荷物は出し入れが大変です。

少しでも安全に荷物の出し入れができるよう、「開口部を広くする」「開口部分に手すりを付ける」等を検討してみると良いでしょう。また、はしごを降りた先には十分なスペースを確保してください。

「はしごより安定した固定階段にする」「滑車の原理で楽に荷物の出し入れができる荷揚げ具を取り付ける」というアイデアもあります。

ただし固定階段を設置する場合、4-2.で紹介したように自治体に確認を取ってからにしましょう。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。屋根裏をリフォームすれば、居室に+αの空間をつくることができます。スペース不足でお困りなら、今まで使ってこなかった屋根裏のデッドスペースを有効に活用してみてはいかがでしょうか。

こちらを参考に注意点には留意し、屋根裏リフォームを成功させてください。

なら

なら