「介護のために不便な箇所を直したい」

「介護リフォームの予算が足りない」

というお悩みはありませんか?

介護のために住宅を直したい、けど予算的に厳しい・・・という問題を解決するために利用できるのが補助金制度です。

介護リフォームで利用できる補助金制度は、

- 介護保険の住宅改修費支給

- 市区町村の助成金制度

の2種類があります。

そこで、この記事では、介護リフォームで使える補助金について2種類をご紹介いたします。対象となる工事内容や申請方法を知って、理想の介護リフォームを実現しましょう。

介護リフォームは、家族全員の負担が減り、より快適に過ごすことができるようになります。補助金制度は、うまく活用することで、予算に余裕のある満足のいく工事になるでしょう。

目次

1.介護・バリアフリーのためのリフォームで使える補助金は2つ

介護やバリアフリーのために住宅をリフォームしたいけど、費用の負担がネックになっているという方は多いのではないでしょうか。

実は、これらのリフォームには保険や補助制度を利用することで補助金がおりることがあります。これらの制度をうまく利用できるよう、2つの制度をご紹介いたします。

1-1.介護保険の住宅改修費支給

介護保険制度の中に、「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があり、介護・バリアフリーのための住宅改修において工事費用が一部支給されます。

以下では、

- どんな改修工事が補助の対象になるのか

- いくら支給されるのか

- 支給される条件な何か

を見ていきます。

<補助対象になる工事>

①手すりの取り付け

廊下やトイレ、浴室、玄関、アプローチなどの転倒防止や歩行補助のための手すりの設置です。使いやすい位置や高さは、使用者と施工業者からの提案で最適な位置を決めましょう。

②段差の解消

各部屋の段差や、外回りのアプローチの段差をなくす工事です。スロープの設置なども補助制度の対象となります。ただし、昇降機やリフト、浴室の床を底上げする浴室内すのこは、福祉用具購入の支給対象で、介護保険の支給対象ではありません。

③滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

各部屋の床材を、滑りにくいものにすることで転倒を防止することができます。過剰な滑り防止は、つまずく原因にもなりますので注意が必要です。

④引き戸等への扉の取り替え

右開きから左開きに変更する場合も対象となります。既存の引き戸が重く、開閉が困難な場合の回収も支給対象となりますが、古くなったという理由での交換は対象外です。

⑤洋式便器等への便器の取り替え

和式トイレから洋式トイレへの交換、暖房便座や洗浄機能がついた洋式トイレへの交換が対象となります。かさ上げや便座を高くするために洋式トイレを交換することも対象となります。

⑥その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

各改修工事において、下地改修や、老朽化した部分を一部改修しなければ設置が困難な場合などには、これらの付帯工事も対象になります。

<補助額>

上限18万円

(支給限度額20万円のうち、1割から3割が自己負担となります)

<受け取れる条件>

- 在宅で生活されている要介護者(要支援1,2含む)

- 実際に居住している住宅での改修工事が対象

1-2.市区町村の介護・バリアフリー目的の住宅改修費助成制度

各市区町村で、介護やバリアフリーを目的とした独自の住宅改修費補助を行なっている場合もあります。自身の住んでいる地域で、補助制度がある場合には、ぜひうまく活用してみましょう。

<補助対象になる工事>

バリアフリー化と認められる工事

(バリアフリーではなく省エネや同居などを対象にした補助制度を利用し、バリアフリーも兼ねた工事をすることで対象になることもあります)

<補助額>

各市区町村、補助金制度による

<受け取れる条件>

一般的に、その市区町村に市税を納め、遅滞ないことが求められます。

市区町村の住宅改修費助成制度の例

■宇都宮市の例

「宇都宮市住宅改修補助制度」

| 制度概要 |

|---|

| 宇都宮市にお住まいの方が、住宅性能や機能を向上させることで、住み慣れた住宅をより安全・安心に長く大切に使っていただくことを目的に、住宅改修費の一部を補助してくれます。 |

| 補助金額 |

| 上限10万円 |

| 対象者 |

|

| 補助対象住宅 |

|

| 補助対象工事 |

|

■さいたま市の例

「介護予防高齢者住環境改善支援事業」

| 制度概要 |

|---|

| 高齢者が、自宅において転倒等により要支援・要介護状態にならないよう、住宅改修を行う高齢者に経費の補助を行います。 |

| 補助金額 |

| 上限15万円(介護保険料第1~2段階の方)*対象経費相当額 上限10万円(介護保険料第3~12段階の方)*対象経費の3分の2 |

| 対象者 |

|

以下の全てを満たす65歳以上の方

|

| 補助対象工事 |

|

■水戸市の例

「障害者の住まいの改修(住宅改造費の助成)」

| 制度概要 |

|---|

| 心身に重度の障害のある方の日常生活を容易にするため、台所、浴室、便所、寝室、玄関などを改造し、生活環境の整備を図るために要する費用を助成します。 |

| 補助金額 |

| 上限30万円 (改造費用の10分の9を助成) |

| 対象者 |

|

下肢・体幹機能障害1級・2級または療育手帳○Aの方で、改造の必要が認められる方 |

| 補助対象工事 |

|

台所、浴室、便所、寝室、玄関などの改造 |

| その他 |

手続きに必要なもの

|

(補足)介護保険と市区町村の助成金制度の併用はできる?

各市区町村によって介護保険との併用ができる場合とできない場合があります。併用を考えている場合には、事前に確認しましょう。

一般的には、介護保険と工事内容が被る場合には、介護保険が優先される場合が多いです。

2.補助金対象となる介護リフォームの事例

実際に、補助金を利用した介護リフォームの事例をいくつかご紹介いたします。

2-1.冷えるタイル張りの浴室から断熱性のあるユニットバスへ

| 建物 | 戸建て |

|---|---|

| 価格 | 約100万円 |

| 築年数 | 47年 |

| 工期 | 4日 |

昔ながらのタイル張りの在来浴室から、断熱性能が高いユニットバスに交換しました。規格寸法では、浴室が狭くなってしまうため、オーダーサイズの浴室を選ぶことで、できる限り広い空間を確保しました。

手すりを横ではなく縦にし、凹凸がある握りやすいタイプにすることで、格段に使い勝手が良くなりました。

出典:https://www.is-cross.co.jp/jirei/detail.php?pid=2858

2-2.玄関のアプローチに手すり設置・滑り防止のタイル施工

| 建物 | 戸建て |

|---|---|

| 価格 | 52万円 |

| 築年数 | 25年 |

玄関までのアプローチが、土の上に石の通路を並べているだけで、転倒する危険性が高いため、滑りにくいタイルで敷き詰めた施工を行いました。また、手すりを設置することで、歩行を補助してくれます。

万が一に転倒した場合にも安全なよう、端部のR加工なども行なっています。また、車椅子での使用も可能なように、通路幅を広く施工しています。

出典:http://www.8044.co.jp/gallery/114

2-3.和式から洋式トイレにリフォーム

| 建物 | 戸建て |

|---|---|

| 価格 | 52万円 |

| 工期 | 2日 |

老朽化した和式トイレを、清掃しやすいタンクレストイレに交換しました。

和式トイレには段差があり、使いにくかったため、廊下と床の高さを揃えたバリアフリー設計になっています。

出典:http://www.8044.co.jp/gallery/127

2-4.玄関の拡張と段差解消

| 建物 | 戸建て |

|---|---|

| 価格 | 約40万円 |

| 築年数 | 40年 |

| 工期 | 4日 |

玄関の土間からフローリングに上がる段差を低くし、敷台を置くことで車椅子のまま通行できるように設計しました。

玄関ドアを親子ドアに変更することで、車椅子でも通行することが容易になりました。既存ドアの2倍の広さになりましたの、使い勝手が格段に上がっています。

出典:http://www.8044.co.jp/gallery/823

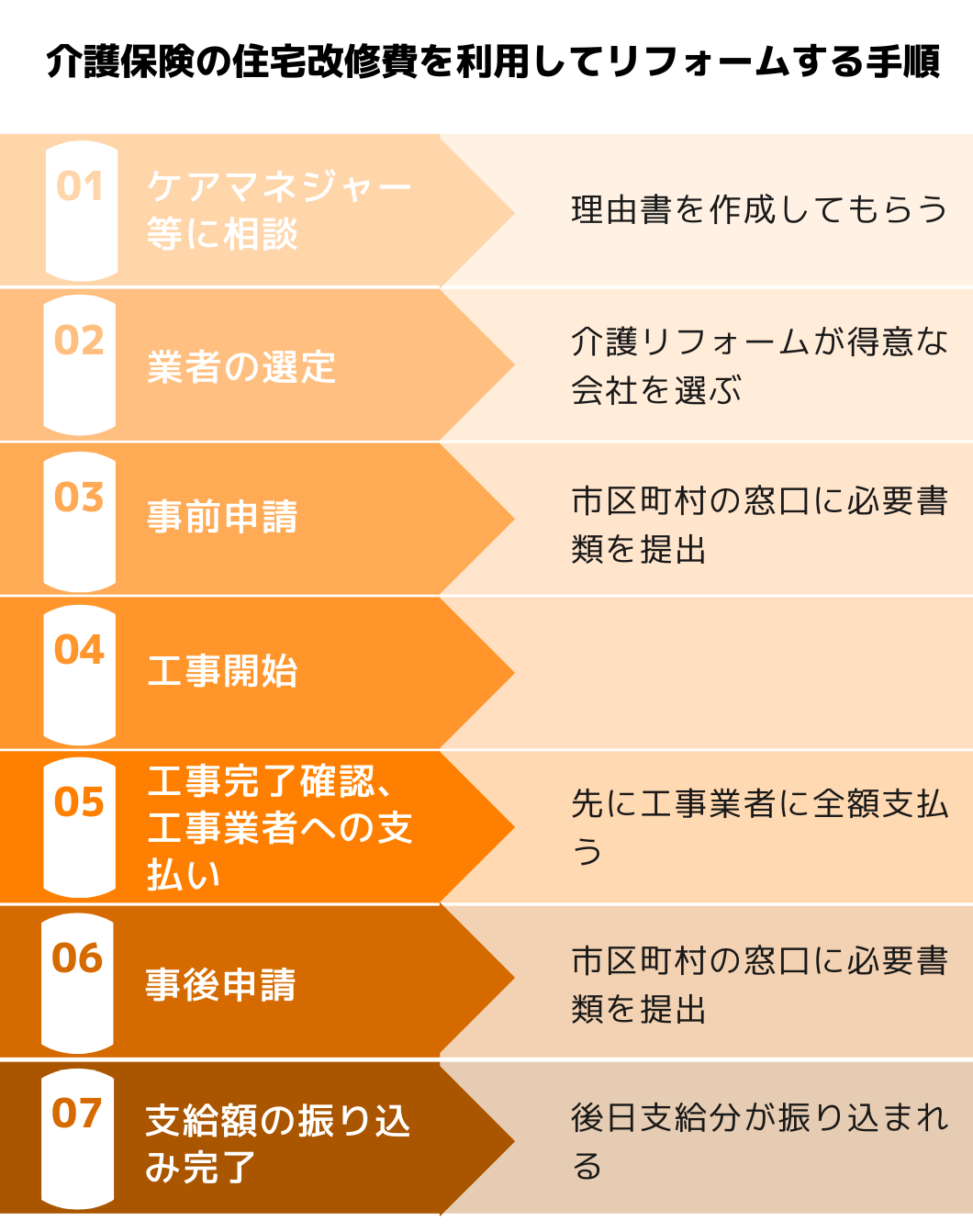

3.介護リフォームで補助金を受け取る手順

補助金の申請を行い、補助金を受け取る流れについて、下記2つの方法をご紹介いたします。

- 介護保険を利用する場合

- 市区町村の助成金制度を利用する場合

3-1.介護保険を利用する場合

1.ケアマネジャー等に相談し、理由書を作成してもらう

理由書作成は、有資格者でないとできません。ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上を有している必要があります。

2.業者の選定

リフォーム業者を選定します。

<優良業者を選ぶポイント>

- 福祉住環境コーディネーターの資格がある

- 介護リフォームの事例が豊富

介護リフォームの場合には、介護のための設計が必要のため専門の知識が必要です。福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障害者に合った住環境を構築するための知識を持っていることを示す資格です。福祉用具や介助用具の知識もありますので、リフォームの際に最適な提案をしてくれます。

また、介護リフォームの事例を見せてくれる業者だと、どのような仕上がりになるかをイメージしやすく安心です。事例を共有してくれる際に、介護において、その使いやすさを業者側も理解していることが大切です。

3.事前申請

必要書類を、市区町村の担当窓口に提出します。

(必要書類)

- 住宅改修の理由書

- 改修工事着工前の写真(撮影日記載)

- 改修工事着工前および着工後の図面

- 改修工事費の見積書

4.工事開始

施工業者と工事日程を決定し、いよいよ工事開始となります。

5.工事完了確認、工事業者への支払い

いったん工事業者に全額支払います。(一部市区町村では、自己負担額のみの支払いのところもあります)

6.事後申請

必要書類を、市区町村の担当窓口に提出します。

(必要書類)

- 住宅改修費用の領収書

- 改修工事着工後の写真(撮影日記載)

7.支給額の振り込み完了

市区町村によって、必要書類や書式が異なりますので、ケアマネジャー等と相談して申請を遅滞なく行いましょう。

3-2.市区町村の助成金制度を利用する場合

市区町村によって、内容や申請方法、申請時期が異なりますので、お住まいの地域で確認しましょう。

一般的には、下記の流れになっていることが多いです。

- 事前申請を行う

- 申請許可が下りたのちに工事を始める

- 領収書を提出

- 補助金を受け取る

4.介護保険や助成金を活用して介護リフォームする際の業者の選び方

以上で見てきたことを参考に、介護保険や市区町村の住宅改修費制度を活用して上手にリフォームしてみてください。最後に、補助金を使った介護リフォームを失敗しないための業者の選び方をお伝えします。

業者選びのポイント

- 介護リフォームを扱う業者に依頼する

- 2〜4社程の複数のリフォーム会社に見積を依頼する

- 口コミや実績を確認して依頼する

- ケアマネージャー等信頼できる人に相談して依頼する

- (市区町村によって条件がある場合は)市内・区内の業者に依頼する

リフォーム業者だからといって介護リフォームを専門とした知識を備えているとは限らないということを念頭に置いておきましょう。

手すりひとつ取り付けるリフォームであっても、手すりを使用する方の身長や、どの位置に配置するのが邪魔にならず一番いいかなど、考慮することが非常に多くあります。また工事にしても、壁の下地工事が必要であり、その工程がとても大切になります。

こういった介護・バリアフリーのリフォームは専門知識が問われるため、実績のある会社に相談することがとても重要です。ケアマネジャーに相談すれば、リフォーム業者の伝手がある場合もあります。まずはケアマネジャーに相談しましょう。

リフォームガイドでも介護・バリアフリーリフォームが得意なリフォーム会社をご紹しています。お気軽にお問い合わせください。

また、市区町村の住宅改修費制度ではリフォーム業者の指定がある場合もあります。多くはお住まいの都道府県内、もしくは市区町村内の業者といった指定です。業者の指定がないかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

5.補助金利用額を差し引いて50万円以上のリフォーム工事の場合は減税も受けられる

バリアフリー目的のリフォームでは、工事費用相当額から補助金額を除いた後の金額が50万円を超える場合は、改修後1年間の所得税が工事費用等の10%控除されます。

工事費用相当額は、工事内容に応じてあらかじめ定められています。詳しくはこちらでご確認ください。バリアフリー改修に関する特例措置(国土交通省)

減税を受けるには確定申告が必要です。対象となる場合は忘れずに行いましょう。リフォームの減税制度については、こちらでまとめています。

6.まとめ

介護のために、被介護者だけでなく、介護者も便利な住宅にすることで、生活がより快適なものとなります。

介護保険だけでなく、各市区町村の補助制度もうまく利用することで、費用負担が軽くなりますので、ぜひ活用していきましょう。

各市区町村の補助制度では、バリアフリーだけでなく、省エネ改修など様々な目的としているものがありますので、うまく組み合わせることで思っていた以上に補助金がおりる場合もあります。要介護認定を受けていなくても、予防のための補助制度もありますので、バリアフリー改修を検討する際には、まず補助制度をチェックしてみましょう。

なら

なら