地震大国ともいわれる日本では、家の耐震性を高めることはとても重要なことです。自宅の耐震性が気になり、耐震リフォームを検討している方は多いのではないでしょうか。

国土交通省によると2024年1月に発生した能登半島地震においては、全壊もしくは半壊した家屋は30,000棟を超えており、旧耐震基準の木造住宅に関しては8割以上の家屋が被害を被っています。

一方で現行耐震基準を満たした家屋は65.5%が無被害であり、十分な耐震性能を備えることで、守れる命・財産があることがわかります。

今回は、家の耐震性をチェックする方法や耐震リフォームの流れ、平均的な費用をはじめ、主な耐震リフォームの方法、耐震リフォームに使える補助金や減税制度についても紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.築30年以上の家は要注意! あなたの家の耐震性をチェック

耐震リフォームが必要かどうかは、どのように判断したらよいのでしょうか?

ここでは4つのチェックポイントを紹介するので、まずはご自宅が当てはまるのか確認してみてください。

①築年数

建物は大きく分けると、現行の耐震基準を満たしている「新耐震基準」と、1981年5月31日以前の「旧耐震基準」に分けられます。

さらに言うと、1981年6月1日と2000年6月1日に大きな改正があったため、厳密には2000年6月1日以降に建築確認を受けて建てられた建物が、現行の耐震基準を満たしていることになります。

| 耐震基準 | 対象となる建物 | 耐震の基準 |

|---|---|---|

| 旧耐震基準 | 建築確認申請が受理された日が1981年5月31日以前 | 震度5程度の地震でも倒壊しない |

| 新耐震基準 | 建築確認申請が受理された日が1981年6月1日以降 | 震度6強〜7程度の地震で倒壊しない |

| 現行の基準 | 建築確認申請が受理された日が2000年6月1日以降 | ・地盤調査の実施義務 ・耐力壁の配置バランスの計算の義務付け ・木造住宅は専用金物の使用義務 |

まず家の築年数を確認し、どの耐震基準で建てられているかチェックしましょう。

現行耐震基準であれば、おおむね安心ですが旧耐震基準や新耐震基準の場合は一度耐震面の見直す必要があります。

②立地

建物が建っている地域の、地盤の強度や地盤沈下のリスクについて調べてみましょう。

もし地盤が弱い地域に建っている、もしくは土砂災害や液状化による地盤沈下が起きるリスクがあるエリアならば、命を守るための耐震対策が必要になります。

災害によるリスクについては、各自治体が公開・配布しているハザードマップや、国土交通省が公開している「ハザードマップポータルサイト」で確認できます。

例えばハザードマップポータルサイトでは、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスクを調べられるので、この機会に調べておくようにしましょう。

③建物の構造

建物の構造や状態、劣化具合を見ることでも、耐震リフォームが必要かどうかの判断もできます。

地震に対してダメージを受けやすい特徴があれば注意し、耐震診断や耐震リフォームを検討しましょう。

例えば以下のような構造や状況が考えられます。

地震のダメージを受けやすい建物の構造

- 大きな吹き抜けがあり、壁や柱が少ない空間がある

- 外壁のラインが1階よりも2階が大きい形状になっている

- 1階がピロティ(駐車場など壁がない空間)になっている

- 外壁の複数の箇所に亀裂や割れがある

- 建具の枠にゆがみがあり開閉に苦労する

④耐震診断の結果

耐震性に不安を感じたら、耐震改修促進法によって定められている「耐震診断」を受けて、耐震性をチェックしてください。

費用はかかりますが、専門家に地震に対する建物の強度を診断してもらうことで、最新の耐震基準と比較できます。建物の大きさや構造、依頼先によっても異なりますが、木造住宅の場合は10〜45万円が相場で、所要時間は2時間程度です。

耐震診断の費用相場については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

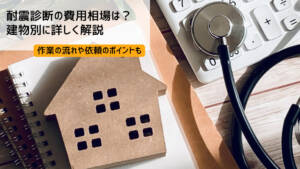

2.耐震リフォームの流れ

まずは耐震リフォームの流れを理解しておきましょう。耐震リフォームは、どの業者の場合でも以下のような順番で進めていきます。

流れに添って詳しく説明します。

①耐震診断

専門家が耐震補強工事の必要性を判断します。

壁などを壊さずに判断する一般診断(約10〜40万円)と、壁を壊して建物内部の様子を見て判断する精密診断(約15〜45万円)があります。

精密診断は高い精度で判断できますが、家の一部を壊すので大掛かりとなります。

②診断結果報告・補強計画提案~契約

耐震診断の結果に基づいて、専門家が補強必要箇所や補強方法を決定します。

専門家が作成した補強計画を元に業者に耐震補強工事の見積りとスケジュールを作成してもらい、提案を受けます。

内容を確認、十分に検討した上で耐震補強工事の契約を結ぶかどうか判断しましょう。

③耐震補強工事の実施~アフターフォロー

補強計画に基づいて、実際に耐震補強工事を行います。

耐震補強工事が完了した後は、多くの場合保証書が発行されますので大切に保管しておきましょう。

もし工事が原因の不具合が生じても、アフターフォローとして業者に対応してもらえます。

3.耐震リフォ―ムの平均費用は150万8,929円

耐震リフォームは平均して150万円前後で行われることが多く、リフォームの中でも比較的高額といえます。

家が建てられてから何年経過したか、家がどのくらい広いのかなどによって、かかる費用は変わってきます。

以下の表は日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が、床面積と築年数別の耐震リフォーム費用を算出したものです。ご自身が該当する欄を見て参考にしてみてください。

| 築年数 | 1階床面積 | |||

|---|---|---|---|---|

| 60㎡未満 | 60~80㎡未満 | 80㎡以上 | 全体 | |

| 築19年以下 | 949,400円 | 936,727円 | 965,200円 | 949,854円 |

| 築20~29年 | 1,194,655円 | 1,298,028円 | 1,504,329円 | 1,308,625円 |

| 築30~39年 | 1,550,811円 | 1,612,500円 | 1,964,677円 | 1,699,827円 |

| 築40年以上 | 1,300,238円 | 2,007,500円 | 2,536,765円 | 1,899,074円 |

| 全体 | 1,285,246円 | 1,481,344円 | 1,847,588円 | 1,508,929円 |

築年数が長いことで耐震リフォームの費用が高くなる原因は、耐震診断結果に大きな影響を与える「建物の劣化」が進むことにあります。

また、築30年以上の建物は現行の耐震基準に比べて、本来の耐震強度が不足しているので、耐震リフォーム費用が高くなります。

このように、耐震リフォームは大掛かりになりがちです。平均的な費用がどの程度か理解しておきましょう。

▼耐震リフォームの費用について詳しくは以下の記事でも解説しているので、あわせてお読みください。

4.耐震リフォームの方法

ここでは、耐震リフォームの主な方法についてご紹介します。

①壁の耐震補強

家の耐震性を高めるために、まず壁の耐震補強を検討しましょう。耐力壁を増やすことで、耐震強度が高くなります。

耐力壁は地震や風などによる揺れを吸収することで、建物の倒壊を防ぐ役割を持ちます。家の中にバランスよく、かつ十分な数の耐力壁を設けることで耐震強度を高められます。

壁の耐震補強をする方法として、以下の方法があります。

- 筋交いを設置して補強する

- 壁や柱の接合部に耐震金物を取り付ける

- 構造用合板で補強する

費用相場も含めて、もう少し詳しく解説します。

(1)壁に筋交いを設置して補強する

出典:https://freshhouse.co.jp/case/7196/

1間(182cm)の壁に、筋交い(すじかい)と呼ばれる部材をたすき状にかけることで、地震の横揺れに備えます。

費用相場は25万円程度で、屋外から工事を行う場合は外壁の仕上げ費用がかかります。

(2)壁や柱の接合部に耐震金物を取り付ける

出典:https://www.8044.co.jp/gallery/265

耐震金物は、土台部・柱・筋交いといった住居を支える構造部の接合部分をより強固につなぎ止めるための金具です。

相場は、耐震金物を1ヵ所取り付けるのに数千円〜数万円。実際のリフォームでは取り付け以外にも壁の補修などが必要になるので、10ヵ所の補強で20~40万円程度です。

(3)構造用合板で補強する

構造用合板とは、木造建築物の構造の主要な部分によく使用されている建材で、壁の下地以外にも床や屋根の下地材として使われています。

壁に筋交いや耐震金物を取り付ける代わりに、構造用合板を壁に打ち付けて設置することで、壁の耐震性の耐震性を高められます。

費用相場は25~65万円で、筋交いや金物のように「線」で支えるのではなく「面」で支えることで、より強度が増します。

構造用合板は横からの力には強いものの、地震の揺れは横から加わるとは限りません。あらゆる方向から力に対応するために、筋交いも併用するなどして強度を高める工夫も検討しましょう。

②屋根の軽量化

出典:https://www.ishome.ltd/jirei/detail.php?pid=1055

壁の強度を高めるだけでは、耐震性について十分とはいえません。建物の屋根部分が重い場合、地震の揺れによってバランスを崩しやすく、地震の揺れの大きさによっては倒壊する恐れがあります。特に日本瓦など、重量が重い屋根材の場合は注意が必要です。

屋根をガルバリウム鋼板などのように軽い屋根材に葺き替えることで、柱や基礎にかかる負荷を軽減できます。費用相場は100~200万円程度です。

なお屋根の軽量化が目的のため、カバー工法ではなく、葺き替えを検討するようにしてください。

③基礎の増し打ち

建物の土台は、地盤と建物をつなぐ重要な部分です。旧耐震基準に基づいて建てられた家には、基礎に鉄骨が入っていない場合があるため、基礎の増し打ちを検討しましょう。

基礎コンクリート増打ち工事とは、既存の基礎部分にアンカーボルトを打って、コンクリートを充填(じゅうてん)する工事のことです。鉄筋とコンクリートを組み合わせることで、地震による揺れに対して強度が増します。

費用相場は40~60万円程度で、増し打ちを行う際は合わせて土台にシロアリの被害がないか、腐朽した箇所がないか点検し、必要に応じて部材の交換やシロアリの駆除を実施してください。

④土台の交換・補修

前述の通り、家の土台は建物を支える大切な部分です。基礎部分にひび割れが生じていると、壁や柱の耐震性をどんなに高めても効果を発揮できません。

基礎の補修方法はいくつかありますが、ひび割れに樹脂を注入して補修する方法や、基礎を新しく鉄筋コンクリートで覆い、一体化させる方法が一般的です。

他にも、既存の基礎にアラミド繊維を巻き付けて強度を高める方法もあります。現状の基礎の状態や予算に合わせて計画しましょう。

予算が限られている場合は「費用対効果」と「優先度」で考える

耐震リフォームにおいて大事なのは、家全体のバランスです。

部分的な耐震リフォームを行うことで、確かに耐震性能を上げることは可能ですが、全体を工事しないと十分な耐震性を確保できないことも珍しくありません。

診断士の作成した補強計画の全てを実施することが望ましいですが、予算の関係で壁や屋根など、一部分のみ耐震リフォームをするということもあるでしょう。

そんなときは、全体のバランスと優先順位を考慮してリフォームの計画を立てましょう。

一般的に耐震リフォームは、以下の優先順位で行われます。

耐震リフォームの優先順位

- 腐食やシロアリの劣化を補修する

- 壁の補強をする

- 壁の配置バランスを整える

- 基礎と柱の連結を金物で補強する

- 基礎に鉄筋を入れて補強する

- 2階の床や屋根面を補強する

- 基礎のひび割れを補修する

- 屋根を軽量化する

例えば、1階の壁の強度が不足しているのに、2階の壁の分量を増やすなど、優先順位を無視した工事をしてしまうと家全体のバランスが崩れてしまい、耐震リフォームの効果が得られません。

部分的な耐震リフォームをする際には、➀壁 ②基礎 ③屋根の優先順位を守るようにしましょう。

▼関連記事

5.耐震リフォームは、補助金・減税制度で費用を抑えられる

耐震リフォームの平均費用が約150万円と聞いて、「こんなに費用がかかるなら耐震リフォームは諦めようか……」そう考えてしまった方もいると思います。

しかし、耐震リフォームではほとんどの地方公共団体で補助金などの助成制度を設けているので、その助成制度をうまく活用することで費用を抑えられる可能性があります。

この章では、助成制度の内容や利用方法を説明します。

①都道府県などの地方公共団体による補助金

耐震補強工事を行う場合に、経費の一部を国と地方公共団体が補助する制度があります。

戸建て住宅の耐震補強工事の場合は、上限約100万円の支援を受けられる地域が多くなっています。

(1)東京都千代田区の例

| 【耐震診断】 |

|---|

| 助成金:耐震診断にかかる費用に対して、上限20万円 |

| 【耐震リフォーム】 |

| 補助金:上限120万円 |

| 【対象となる建物】 |

| 昭和56年5月31日以前に建築され、区で耐震診断を受けた木造建築 |

他にも詳しい要件があるため、詳しくは千代田区の公式ホームページでご確認ください。

(2)東京都豊島区の例

| 【耐震診断】 |

|---|

| 助成金:耐震診断にかかった費用の範囲内で上限15万円、消費税は除く |

| 【耐震リフォーム】 |

| 補助金:耐震改修工事にかかる費用の3分の2(上限100万円) |

| 【対象となる建物】 |

| 平成12年5月31日以前に建築され、2階以下の木造住宅 |

詳細は、下記の豊島区の公式ホームページでご確認ください。

木造住宅の耐震診断助成事業|豊島区

木造住宅の耐震改修助成事業|豊島区

(3)東京都の耐震改修等助成制度一覧

東京都の各市区町村の助成制度の詳細は、下記のサイトで東京都から掲示されています。

お住まいの地域で利用可能な制度の一覧や内容を簡単に知ることができますので、是非ご覧ください。

その他の地域にお住まいの方も、地方公共団体に問い合わせてみてください。

例えば「千葉県 耐震補強 助成」などで検索すれば、各地方公共団体公式HPの該当ページを見つけることができます。

②住宅金融支援機構による融資制度

一定の条件を満たす場合、耐震補強に要する費用について、独立行政法人住宅金融支援機構から融資を受けられます。

| 【要件】 |

|---|

| 住宅金融支援機構の定める耐震性に関する基準等に適合するための工事 (建物の形や壁の配置、耐震等級の向上など) |

| 【融資額】 |

| 上限1500万円 (10万円以上、1万円単位) |

書類の申請は、住宅金融支援機構による以下の案内ページから行うことができます。

住宅金融支援機構のお客さまコールセンターに問い合わせることで、申込関係書類を請求することができますのでぜひ活用してみてください。

③都道府県などの地方公共団体による税制の優遇

一定の条件を満たす場合、所得税や固定資産税等の減税を受けることができます。

ここでは東京都23区の減税制度についてご紹介します。

| 【条件】 |

|---|

|

| 【減税措置】 |

| 改修完了日の翌年度1年分について、住宅一戸あたり120㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税を全額減免 |

| 【手続き方法】 |

| 固定資産税減額申告書兼減免申請書に必要事項を記載し、その他必要書類を添付の上、改修が完了した日から3カ月以内にその住宅が所在する区にある都税事務所に申請 |

一定の緩和要件や、他の減免制度もありますので、詳しくは東京都主税局のホームページをご覧ください。

また、その他の地域にお住まいの方も、地方公共団体に問い合わせてみてください。

6.耐震リフォーム業者の選び方

耐震リフォームが最大の効果を発揮するかどうかは業者の技術力にもかかっていますし、耐震リフォームは高額の費用が必要となるので、信頼できる業者を選びたいものです。

しかし、東日本大震災後の耐震リフォームへの関心の高まりから、悪徳業者も徐々に増えてきているようなので、ここでは適切な業者の選び方を紹介します。

①認定を受けている協会が紹介する業者から探す

耐震リフォームを依頼する業者は、国土交通省や自治体が認定している協会のホームページなどを参考にして選びましょう。

(財)日本建築防災協会

(財)日本建築防災協会では、「耐震診断・耐震改修の相談窓口」が公表されています。

日本建築防災協会は、国土交通大臣から「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震改修支援センターとして指定された団体です。

一覧には、都道府県ごとに相談窓口が載っているので、お近くの相談窓口を探してみましょう。

(財)日本建築防災協会 住宅·建築物の耐震化に関する支援制度

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)は、全国の工務店やリフォーム会社などから構成され、国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」にも登録されている団体です。

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合のホームページでは、都道府県別に耐震技術を持った工務店やリフォーム会社を検索できます。

お近くで、耐震診断や耐震リフォームの技術を持つ業者がいるか検索してみてはいかがでしょうか。

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)会員紹介・検索(組合員資格要件)

②大手・中小リフォーム業者を比較して選ぶ

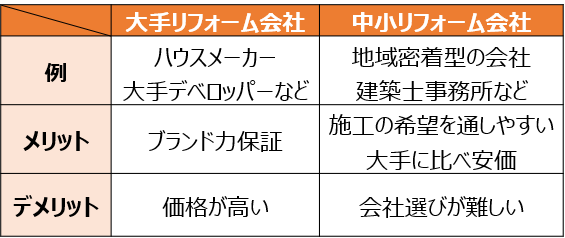

リフォーム会社にも大手から中小までさまざまな規模があるため、耐震リフォームをどこに依頼すればよいのか迷うこともあるでしょう。

以下の表はそれぞれの特徴をまとめたものです。

大手リフォーム会社は、多くの場合実際に施工するのは下請け業者で、そのマージン料が上乗せされることで価格が高くなってしまいがちです。一方で、誰もが会社名を知っているという安心感があり、保証体制も整っている傾向にあります。

中小リフォーム業者は、契約から施工まで全てを担当することが多く、施主が希望を細かく聞いてもらいやすいメリットがあります。また、大手リフォーム会社よりも安価に工事ができます。

しかし、規模が小さいところは保証体制が整っていない場合もあり、アフターフォローが受けられない可能性もあります。

リフォーム会社は、大手も中小も一長一短です。相見積もりをとるなどして両者を比較し、自分が納得できる会社を選ぶことが重要です。

③ポータルサイトを使って手間をかけずに選ぶ

リフォーム会社を1社ずつ調べていくのは手間がかかるというのも事実でしょう。そこでお勧めしたいのがポータルサイトの利用です。

ポータルサイトには、お住まいの地域にあるリフォーム会社の特徴やお客様の口コミが載っているので、自分に合ったリフォーム会社を簡単に比較検討することができます。

たとえば「リフォームガイド」では、Webサイト上でのご紹介だけでなく、専門のコンシェルジュによるご案内もしており、ご要望に合わせて適切な会社を紹介をするために以下3つの取り組みを行っています。

- 専門のコンシェルジュがお客さまに対しリフォーム内容を丁寧にヒアリング

- 全てのリフォーム会社に独自調査と取材を行い、会社の実情を把握

- お客さまの評価や満足度を元に高評価のリフォーム会社だけを紹介

ご相談やリフォーム会社のご紹介は費用がかからずご利用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

7.気になる方はまず耐震診断を

今回は、家の耐震リフォームについて解説してきました。家の築年数を調べて、旧耐震基準であるときや、構造的に耐震性が気になるときは、耐震診断を受けることをおすすめします。

自治体によっては、耐震診断や耐震リフォームに対して補助制度を用意していることもありますので、まずは、リフォーム会社に相談することから始めてみましょう。

なら

なら