「最近地震が多くて不安だし、耐震リフォームを検討したい。」

「時間が無くてなかなか自分では調べきれない。」

こちらでは耐震リフォームの重要ポイントを全て解説いたします。

気になる費用はもちろん、費用を抑えるための補助金制度や減税制度、少ない予算にも対応できる部分的な耐震リフォームについてもご紹介します。また、最終的なリフォーム効果を左右することにもなりかねない、業者の選び方も徹底解説いたします。

2016年5月12日に発生した熊本地震において家屋が倒壊・崩壊した割合は、毎日新聞2016年9月12日の記事によると新・旧の耐震基準によって以下のように大きな差が出ています。

旧耐震基準に基づいた家:27.9%

新耐震基準に基づいた家:2.2%

大型地震が頻発している現在でも十分な耐震性能を備えることで、守れる命・財産があることが証明されています。 少しでも気になる方は、こちらを参考にして耐震リフォームを検討してみてはいかがしょう。

一つでも当てはまった方はリフォームを検討してみましょう

- 長い間、屋根や外装の手入れをしていない

- 窓を多くしたため壁が少ない

- 基礎や外装に目立つヒビがある

- 重い屋根である(日本瓦など)

- 建具の建てつけが悪い

- 2000年以前(新耐震基準の改定前)に建てた

目次

1.耐震リフォームの流れ

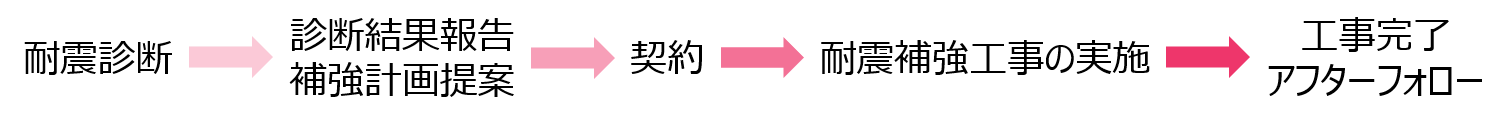

まずは耐震リフォームの流れを理解しておきましょう。耐震リフォームは、どの業者の場合でも以下のような順番で進めていきます。

流れに添って詳しく説明いたします。

①耐震診断

専門家が耐震補強工事の必要性を判断します。

壁などを壊さずに判断する一般診断(約10万円)と、壁を壊して建物内部の様子を見て判断する精密診断(約20万円)があります。精密診断は高い精度で判断することが出来ますが、家の一部を壊すので大掛かりとなります。

②診断結果報告・補強計画提案~契約

耐震診断の結果に基づいて、専門家が補強必要箇所や補強方法を決定します。

耐震補強工事の見積りとスケジュールを業者が提案してきます。内容を確認、充分に検討した上で耐震補強工事の契約を結ぶかどうか決めましょう。

③耐震補強工事の実施~アフターフォロー

補強計画に基づいて、実際に耐震補強工事を行います。

耐震補強工事の費用や方法については後ほど紹介します。耐震補強工事が完了した後は、ほとんどの場合保証書が発行されます。もし工事が原因の不具合が生じても、アフターフォローとして業者に対応してもらえます。

2.耐震リフォ―ムの平均費用は150万8929円

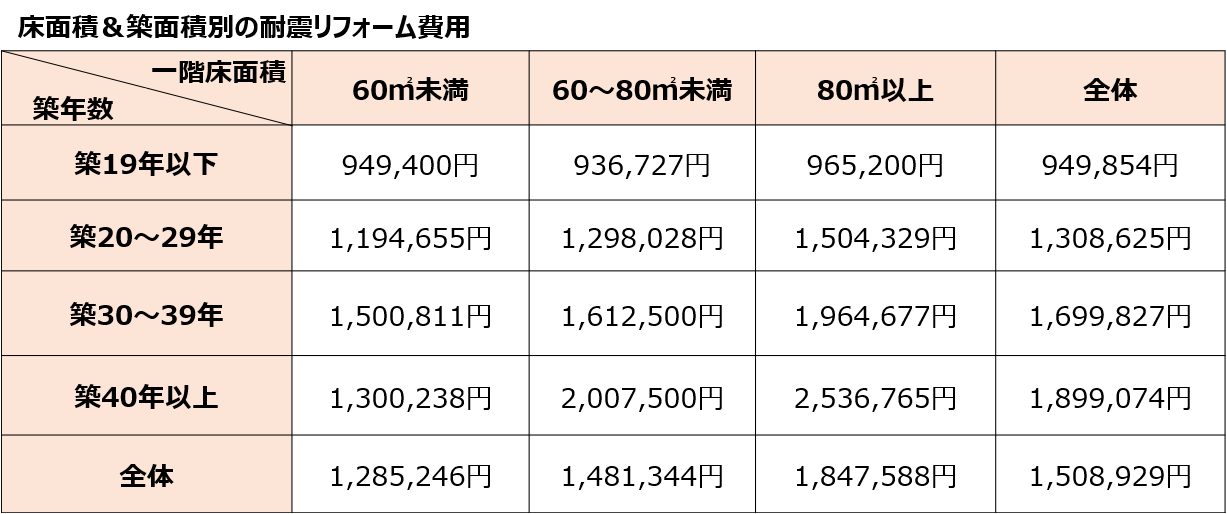

耐震リフォームは平均して150万円前後で行われることが多く、リフォームの中でも比較的高額と言えます。

家が建てられてから何年経過したか、家がどのくらい広いのかなどによって、かかる費用は変わってきます。

以下の表は「日本木造住宅耐震補強事業者協同組合」が「床面積」と「築面積別」の耐震リフォーム費用を算出したものです。ご自身が該当する欄を見て参考にしてみてください。

築年数が長いことで耐震リフォームの費用が高くなる原因は、耐震診断結果に大きな影響を与える「建物の劣化」が進むことにあります。

また、築30年以上の建物は現行の耐震基準に比べて、本来の耐震強度が不足しているので、耐震リフォーム費用が高くなります。

大掛かりになりがちなのが、耐震リフォームです。平均的な費用がどの程度か理解しておきましょう。

耐震リフォームの費用について詳しくは下記で解説していますので、あわせてお読みください。

3.耐震リフォームは、補助金・減税制度で費用を抑えられる

耐震リフォームの平均費用が約150万円と聞いて、「こんなに費用がかかるなら耐震リフォームは諦めようか…。」そう考えてしまった方もいらっしゃると思います。

耐震リフォームではほとんどの地方公共団体で補助金等の助成制度を設けていますので、その助成制度を上手く活用することで費用を抑えることができます。

以下で、助成制度の内容や利用方法を説明いたします。

3-1.都道府県などの地方公共団体による補助金

耐震補強工事を行う場合に、経費の一部を国と地方公共団体が補助する制度があります。戸建て住宅の耐震補強工事の場合は、上限約100万円の支援を受けられる地域が多くなっています。

東京都千代田区の例

- 対象:昭和56年5月31日以前に建築され、区で耐震診断を受けた木造建築

- 補助金:上限120万円

東京都渋谷区の例

- 対象:渋谷区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣事業に基づく診断を行った結果、構造評点が1.0未満と診断された自己の居住用住宅の耐震補強工事

- 補助金:上限100万円

東京都の耐震改修等助成制度一覧

東京都の各市区町村の助成制度の詳細は、下記のサイトで東京都から掲示されています。

お住まいの地域で利用可能な制度の一覧や内容を簡単に知ることができますので、是非ご覧ください。

その他の地域にお住まいの方も、地方公共団体に問い合わせてみてください。

例えば「千葉県 耐震補強 助成」などで検索すれば、各地方公共団体公式HPの該当ページを見つけることができます。

3-2.住宅金融支援機構による融資制度

一定の条件を満たす場合、耐震補強に要する費用について、独立行政法人住宅金融支援機構から融資を受けることができます。

住宅金融支援機構による融資

- 要件:住宅金融支援機構の定める耐震性に関する基準等に適合するための工事(建物の形や壁の配置、耐震等級の向上など)

- 融資額:上限1500万円(10万円以上、1万円単位)

書類の申請は、住宅金融支援機構による以下の案内ページから行うことができます。

住宅金融支援機構のお客さまコールセンターに問い合わせることで、申込関係書類を請求することができますので、ぜひ活用してみてください。

3-3.都道府県などの地方公共団体による税制の優遇

一定の条件を満たす場合、所得税や固定資産税等の減税を受けることができます。

東京都23区の減税制度

条件

- 耐震改修後の家屋の半分以上が居住スペースとなっていること

- 耐震改修に要した費用が50万円以上であること

- 耐震基準に適合していることの証明書を受けていること

減税措置

改修完了日の翌年度1年分について、住宅一戸あたり120㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税を全額減免

手続き方法

固定資産税減免申請書 に必要事項を記載し、その他必要書類を添付のうえ改修が完了した日から3か月以内にその住宅が所在する区にある都税事務所に申請

一定の緩和要件や、他の減免制度もありますので、詳しくは東京都主税局のホームページをご覧ください。

また、その他の地域にお住まいの方も、地方公共団体に問い合わせてみてください。

4.部分的な耐震リフォームはできないの?

壁や屋根など、一部分のみ耐震リフォームをすることも可能です。

ここで注意点が2つあります。

1つめの注意点は、部分的な耐震リフォームでは十分な耐震性能を確保できない可能性があるということです。部分的な耐震リフォームを行うことで、確かに耐震等級を上げることは可能です。

耐震リフォームにおいて大事なのは、家全体のバランスです。部分的に耐震リフォームをしてしまうと、状態によっては全体のバランスが崩れかねません。耐震性能がかえって小さくなってしまう可能性があることも理解しておきましょう。

2つめの注意点は、耐震リフォーム箇所には優先順位があるということ。

一般的に耐震リフォームは、以下の優先順位で行われます。

- 壁の配置バランスを整える

- 壁の分量又は強さを補う

- 屋根の軽量化

- 基礎の補強

例えば、壁の強さが不足しているのに屋根の軽量化だけ行うなど、この優先順位を無視した工事をしてしまうと家全体のバランスが崩れてしまい、耐震リフォームの効果を得ることができません。部分的な耐震リフォームをする際には、➀壁②屋根③基礎の優先順位を守るようにしましょう。

この2つの注意点を理解した上で、部分的なリフォームを行いたいという方のために、そのリフォーム方法をご紹介します。

※耐震リフォームを部分的に行う場合でも、補助金等はもらえる可能性があります。

4-1.壁の耐震リフォーム

4-1-1.壁に筋交いを設置して補強する

費用:25万円程度

1間(182cm)の壁に、筋交い(すじかい)とよばれる部材をたすき状にかけることで、地震の横揺れに備えます。相場は、壁0.5間に対して材料費込で10~15万円程度です。屋外から工事を行う場合は、外壁の仕上げ費用として、別途2~3万円が追加されます。

4-1-2.壁や柱の接合部に耐震金物を取り付ける

費用:40万円程度

耐震金物は、土台部・柱・筋交いといった住居を支える構造部の接合部分をより強固につなぎとめるための金具です。相場は、耐震金物1個につき材料費込で3万円程度で、10ヶ所が目安です。壁の補修が必要となれば、別途約10万円が追加されます。

4-2. 屋根の耐震リフォーム

費用:100万円程度

建物の上部が軽くなることで、地震の揺れを抑えることができます。昔ながらの日本瓦の屋根を、軽い金属系の屋根に変えるケースが多くなっています。見た目が瓦と変わらない、金属屋根もあるので、和風な外観を残したい方は業者に相談してみましょう。

4-3. 基礎の耐震リフォーム

費用:40~60万円程度

旧耐震基準に基づいて建てられた家には、基礎に鉄骨が入っていない場合があります。鉄骨入りの基礎にすることで、地震でも安定して家を支えることができるようになります。一般的には、基礎コンクリートの外側部分を一部取り除き、鉄骨の入った基礎コンクリートを増設する工事を行います。

5.耐震リフォーム業者の選び方

耐震リフォームが最大の効果を発揮するかどうかは、業者の技術力にもかかっています。耐震リフォームは高額の費用が必要となりますので、信頼できる業者を選びたいものです。

東日本大震災後の耐震リフォームへの関心の高まりから、悪徳業者も徐々に増えてきているようです。ここでは、適切な業者の選び方を紹介いたします。

5-1.(財)日本建築防災協会が紹介する業者から探す

業者を選ぶ際に参考にしていただきたいのが、(財)日本建築防災協会で公表されている「耐震診断・耐震改修実施事務所一覧」です。

日本建築防災協会は、国土交通大臣から「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震改修支援センターとして指定された団体です。

一覧には、都道府県ごとに業者が載っていますので、お近くの業者を探してみましょう。

(財)日本建築防災協会 住宅·建築物の耐震化に関する支援制度

5-2.大手・中小リフォーム業者を比較して選ぶ

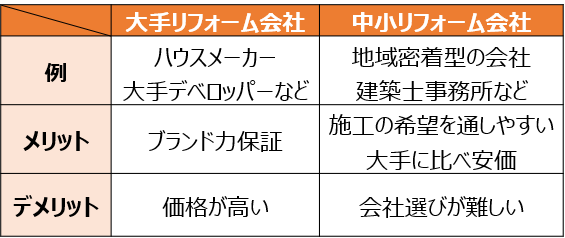

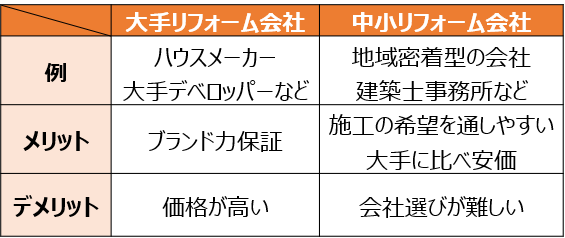

リフォーム会社にも大手から中小まで様々な規模がありますが、耐震リフォームには大手と中小のどちらが適しているのでしょうか?

表にまとめてみましたので、是非参考にしてください。

大手リフォーム会社は、多くの場合実際に施工するのは下請け業者で、そのマージン料が上乗せされることで価格が高くなってしまいがちです。一方で、誰もが会社名を知っているという安心感があり、保証もしっかりしています。

中小リフォーム業者は、契約から施工まですべてを担当するので施主が希望を細かく聞いてもらいやすいメリットがあります。また、大手リフォーム会社よりも安価に工事をすることができます。

しかし、規模が小さいところは保障体制が整っていない場合もあり、アフターフォローが受けられない可能性もあります。リフォーム会社は、大手も中小も一長一短です。相見積もりをとるなどして両者を比較し、自分が納得できる会社を選ぶことが何よりも重要です。

5-3.ポータルサイトを使って手間をかけずに選ぶ

リフォーム会社を1社ずつ調べていくのは手間がかかるというのも事実でしょう。そこでお勧めしたいのが弊社運営の「リフォームガイド」というサービスです。皆さんの代わりにご説明した3つのポイントを押さえてリフォーム会社を「無料で紹介」します。

適切な紹介をするために以下3つの取り組みを行っています。

- 専門のコンシェルジュがお客様対しリフォーム内容を丁寧にヒアリング

- すべてのリフォーム会社に独自調査と取材を行い、会社の実情を把握

- お客様の評価や満足度を元に高評価のリフォーム会社だけを紹介

お客様に最適なリフォーム会社を紹介することにこだわっているため、ご希望に沿う会社が無い場合は紹介できない場合もありますので、その点はご了承ください。

実際にリフォーム内容や地域の関係で、お申し込みいただいたお客様の半分くらいにしかご紹介が出来ていませんが、いい会社が紹介できない場合は無理にご紹介しないという方針は崩さずにやっていきます。

リフォーム会社の非公開情報や、過去のお客様の口コミをもとに最適なリフォーム会社をご紹介しています。無料でお試しできますので、ぜひご利用ください。

リフォームガイド:無料紹介申込はこちらから(登録はたったの30秒)

電話番号:0120-395-120

営業時間:10:00~19:00(全日)

6.気になる方はまず耐震診断を

大型の地震が頻繁に起こっている昨今、自宅の耐震性に関する不安は早めに取り除きたいものです。気になるところがある方は、まずは業者に耐震診断を依頼してみましょう。

また耐震リフォームには高額の費用がかかりますので、なるべく費用を抑えることができるよう、お住まいの地域の補助金や減税制度について事前に調べておくようにしましょう。

最後に、耐震リフォームを失敗させないためにも、ご紹介した方法を参考にして業者選びは慎重に行いましょう。今回は耐震リフォームに必要な情報を網羅的にまとめております。参考にしながら、納得のいく耐震リフォームをしていただけたら幸いです。

(耐震リフォームの関連記事)

全ノウハウまとめ

大事な人を守れる耐震リフォーム|重要ポイントを全て解説!

その他関連記事

- 家の傾きを直す費用はどのくらい?リフォーム方法&許容範囲を紹介

- 地震に強い家の条件は?耐震性を見極める&高める方法を教えます

- 今すぐできる家の地震対策は?耐震性を上げて家を守る方法を解説

- 【徹底解説】一戸建ての耐震補強、築何年から必要?工事の内容から費用やかかる期間、補助金制度まで

- 【2024年度版】耐震リフォームに使える補助金は?条件や申請の流れを確認

- 災害から住宅を守る防災リフォーム|工事内容や事例・補助金制度を解説

- 耐震補強(耐震リフォーム)にかかる費用はいくら?【床面積&築年数別】に完全解説

- 木造住宅の耐震補強を完全ガイド|建て替えずに耐震性を上げる方法や費用

- 耐震リフォームの費用について|補助金を有効活用するには?

- 耐震診断の費用相場を診断方法別に完全解説!補助金制度や業者選びも