日本では東日本大震災や熊本地震など、数年おきに大地震が起こっています。最初に建築基準法が制定されたのは1950年のことですが、大きな地震が起こるたびに耐震基準は改正されてきました。

つまり現行の耐震基準ができるよりも前に建てられた住宅は、地震が起こったときの備えが不十分な可能性があるということ。地震が起こっても安全な家にするには、耐震補強が必要になることがあります。

では、耐震補強工事はどんな住宅に必要なのでしょうか?今回は耐震工事が必要な住宅の見分け方や工事内容、費用相場まで詳しく解説します。

目次

1.一戸建ての耐震補強は築何年から必要?

より地震に強い家を建てるべく、大きな地震があるごとに強化されてきた耐震基準。「旧耐震基準→新耐震基準→2000年基準」といった具合に、時代と共に進化してきました。

【旧耐震基準】1981年5月31日以前:震度5程度の揺れで倒壊しないことを想定

↓

<1978年宮城県沖地震>

↓

【新耐震基準】1981年6月1日以降:震度6強~7程度の揺れで倒壊しないことを想定

↓

<1995年阪神・淡路大震災>

↓

【2000年基準】2000年6月1日以降:震度6強~7程度の揺れで倒壊しないことを想定+より耐震性を担保するためにルールを追加・強化

チェックすべきは「建物が完成した日付」ではなく、「建築確認申請の日付」です。

「建築確認申請」とは、工事がスタートする前に、その時点での建築基準法に適合しているかどうか確認を受け、問題がなければ確認済証という証明書が発行されるものです。この確認済証の日付が2000年6月以降であれば、現行の耐震基準に基づき設計されていることがわかります。

1-1.【築40年】【2000年よりも前】が目安。旧耐震基準と2000年基準

正確な確認済証の日付がわからない場合は「築40年以上経っているか?」と「2000年よりも前に家を建てたか?」を目安にしてみましょう。

築40年以上は、旧耐震基準の可能性が高い

もしお住まいの家がおおむね築40年以上経っていれば、1981年以前の旧耐震基準で建てられている可能性が高いため、早めに耐震診断を受けることをおすすめします。新耐震基準は震度6強〜7程度の大地震を想定していますが、旧耐震基準では震度5強程度の中地震しか想定されていません。

2000年よりも前は、2000年基準に適合していない可能性がある

2000年5月以前に家を建てた場合、2000年基準に適合していない可能性があるため、耐震診断を受けるのがベターです。2000年基準では、阪神・淡路大震災の被害を受けて、基礎の設計や接合部への金具の取り付けなどの基準が強化されています。

1-2.耐震診断とは?|耐震性能の2種類の調べ方

ご自宅が築40年以上や2000年以前の住宅だった場合は、耐震診断を受けましょう。耐震診断とは、最新の建築基準に照らし合わせたときに、耐震補強が必要な建築物であるかどうかを判断する調査です。

耐震性能は、以下の2種類の方法で調べることができます。

| 耐震診断の方法 | 一般診断 | 精密診断 |

|---|---|---|

| 特徴 | 壁を壊すことなく判定できる | 壁を壊して詳しい調査を行う |

| 費用相場 | 約10万円 | 約20万円 |

| 所要時間 | 2~3時間程度 | 半日~1日程度 |

壁を壊して調査する精密診断は、解体した壁の復旧作業が必要になり、費用も高額です。そのため「補強工事が必要かどうかわからない」という場合はまず一般診断を受けて、結果が思わしくない場合に精密診断を受けるといいでしょう。

耐震診断には費用がかかりますが、家族の安全を守るためにも、できるだけ早く受けることをおすすめします。

2.耐震補強の工事内容

耐震性能を調べた結果「耐震性が十分でない」と分かれば、耐震補強工事を行います。

ここでは、耐震補強工事の詳しい工事内容を解説します。

2-1.耐震補強の主な方法と優先度

耐震補強には、接合部の補強や屋根の軽量化などさまざまな方法があります。もちろんすべて行えればいいのですが、予算の都合上そうはいかないこともあるでしょう。

どの耐震補強工事をしたらいいか迷ったときに大切にしたいのが、費用対効果です。

「あとどのくらい今の家に暮らすのか」

「どのくらいの予算をかけられるのか」

「今後のライフスタイルはどうなるか」

今の家で今後どのような生活を送っていくのかを考えると、優先順位が見えてきます。

| 優先順位 | 補強工事の内容 | 費用目安 | 工事期間目安 |

|---|---|---|---|

| 高い | 腐食・蟻害などの劣化を直す |

|

3日〜1ヶ月 |

| ↑ ↓ |

壁を補強する |

|

10日〜1ヶ月 |

| 壁の配置バランスを整える |

|

10日〜1ヶ月 | |

| 基礎と柱を金物で固定する |

|

10日〜2週間 | |

| 基礎に筋を入れる |

|

約1ヶ月 | |

| 屋根面・2階の床面を強くする |

|

床面張替の場合2ヶ月~3ヶ月 | |

| 基礎のひび割れを直す |

|

2~3日 大規模の場合約1ヶ月 |

|

| 低い | 屋根の軽量化 |

|

全面改修で2週間~2ヶ月 |

3.耐震補強にかかる期間とその間の仮住まい

ここでは、耐震補強にかかる期間と工事期間中の仮住まいについて解説します。

3-1.耐震補強の工事は10日~約1か月

耐震補強にかかる期間は10日〜約1か月程度が目安ですが、工事期間は工事の内容によって大きく異なります。

たとえば「基礎と柱を金物で固定する」「壁を補強する」などの工事の場合は、およそ1週間~2週間が平均と言われています。反対に構造部分から見直すスケルトンリフォームでの補強工事の場合、2か月以上かかることも珍しくありません。

具体的にどれくらいの期間がかかるかは、リフォーム会社に確認しましょう。

3-2.工事の間は仮住まいが一般的

工事中に仮住まいが必要かどうかは、基本的に規模や工期で判断します。耐震補強のように建物の構造躯体を補強する大規模の工事は、工期が長くなることも多く、その場合は生活にも支障が出るため仮住まいが一般的です。

しかし、工事期間の数ヶ月だけを借りられる物件はあまり多くはないでしょう。毎日の通勤や通学のことを考えると、仮住まいは今の家からあまり遠くない場所で探す必要があり、条件にマッチする物件を自分一人で探すのには苦労するかもしれません。

また、リフォーム開始時と完了時の2回引っ越しをすることになるので、仮住まいはできるだけ費用を抑えることも大切なポイント。

数日の宿泊であれば、お近くのホテルでも問題ないですが、1週間やそれ以上になると、短期間で借りられる賃貸がおすすめです。ウィークリーマンションやマンスリーマンションなら希望の期間で借りられるうえ、敷金や礼金もかかりません。家具・家電が備え付けの物件もあり、最低限必要な荷物を持って行くだけで仮住まい生活が送れるでしょう。

4.耐震補強にかかる費用と補助金制度について

ここでは、耐震補強の気になる費用を見ていきましょう。耐震リフォームの補助金制度についても解説します。

4-1.耐震補強の平均施工金額は100万円台~200万円未満

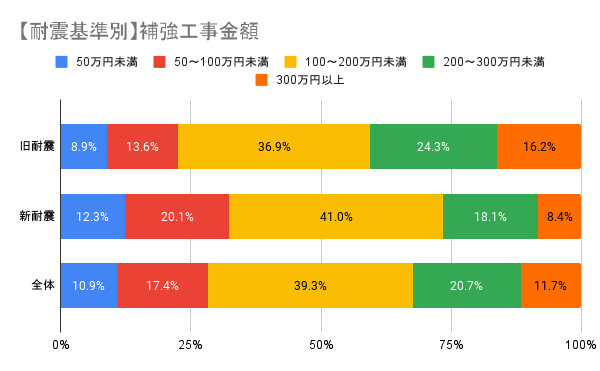

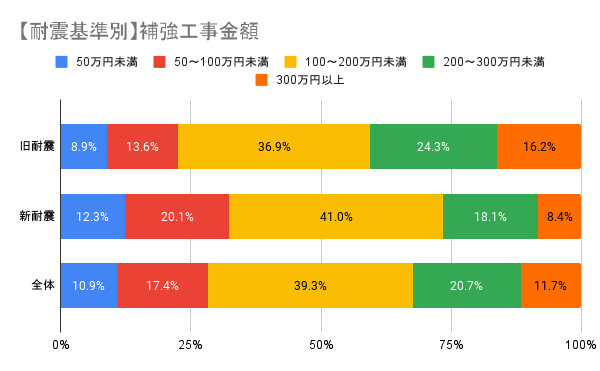

50万円未満で済むこともあれば、300万円以上の費用がかかることもある耐震補強工事。施工金額の平均は一体いくらなのでしょうか?

以下に、木造住宅における耐震基準別の耐震補強の施工金額をまとめました。

こちらの表を見ると、耐震工事にかかる費用は、旧耐震・新耐震共に「100〜200万円」が最も多いことが分かります。

| 住宅の耐震基準 | 平均築年数 | 平均施工額 |

|---|---|---|

| 旧耐震基準(1950年〜1980年5月築) | 45.69年 | 189万315円 |

| 新耐震基準(1981年6月〜2000年5月築) | 28.86年 | 152万4,351円 |

| 合計の平均 | 37.09年 | 167万6,637円 |

旧耐震・新耐震をあわせた平均施工金額は、167万6,637円。旧耐震基準の方が、新耐震基準より高額になるケースが多いようです。

4-2.耐震補強の補助金制度

平均167万6,637円とまとまった費用がかかる耐震補強工事ですが、ほとんどの自治体で補助金制度が実施されています。自治体によっては、補助金制度を活用することで工事費用を半分程度に減らせることもあります。

とてもお得な制度ですが、補助金を受けられる条件は自治体や年度によって異なります。補助金の申請期間を定めている自治体の場合、申請期間を過ぎてしまうと補助金を利用できなくなるので注意が必要です。

また、耐震の補助金を受ける場合は必ず耐震診断を受けなければいけませんが、自治体によっては耐震診断を自治体から派遣してくれたり、補助金が利用できたりするケースもあります。

お住まいの自治体に補助金制度があるかどうか知りたい方は、インターネットで「耐震 補助金 お住まいの市区町村名」と検索してみてください。

また、リフォームの補助金情報をまとめて検索できるページもありますので、上手に活用してみましょう、

4-3.耐震補強の減税制度

国は、一定の耐震補強工事を行った人に対して以下のような減税制度を用意しています。

- 所得税の控除:工事完了1年のみ、工事費用の10%控除(最大25万円)

- 固定資産税の減額:工事完了の翌年度分の固定資産税が半額に減額

所得税の控除

以下の条件をすべて満たしている住宅の場合、耐震補強工事をすることで所得税の特別控除を受けることができます。

- 耐震補強工事をする家に住んでいること

- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること

- 改修前の住宅が現行の耐震基準に適合していないこと

適用期間は、~令和7年12月31日まで。申請が通れば、工事費用の10%(最大25万円)が、その年の所得税から控除されます。

参照:耐震改修に関する特例措置

固定資産税の減額

固定資産税の減額を受けるための主な要件は以下の通りです。

- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること

- 耐震改修工事費が税込50万円を超えること

- 現行の耐震基準に適合する耐震補強工事をすること

- 店舗等併用住宅の場合:床面積の1/2以上が居住用であること

- 令和8年3月31日までに工事を完了すること

適用期間は、~令和8年3月31日まで。工事完了日から3か月以内に必要な書類を提出することで、翌年の固定資産税が半額に減額されます。

参照:耐震改修に関する特例措置

またさらに、固定資産税の減額が適用されたうえで、自治体の減税を受けられる場合があります。

リフォームガイド内でも解説した記事がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

5.耐震補強に強い会社

リフォーム会社にはそれぞれ得意分野があるので、耐震診断や耐震補強リフォームといった専門性の高い分野では特に、会社選びに苦労するようです。

一つの基準としてまず、「耐震診断士」や「耐震改修技術者」の資格を持ったスタッフが在籍している会社に依頼するとよいでしょう。また、木造住宅の耐震補強を行う場合、「日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)」に登録している会社だとなお安心です。さらに、前述の自治体の補助金を申請する場合には、事業者の条件が設けられていることもあるので、会社選びの前に条件を確認しておいた方が良いでしょう。

耐震補強に強い会社を選ぶときに、最低限チェックしたいのが「耐震等級3をクリアできるか?」という点です。耐震等級とは建物の強度を示す指標で、耐震等級1〜3の3段階に分かれています。

- 耐震等級3:建築基準法の1.5倍の耐震性能

- 耐震等級2:建築基準法の1.25倍の耐震性能

- 耐震等級1:建築基準法で定められた最低限の耐震性能

現行の建築基準法=耐震等級1レベルでは「震度6強〜7程度の揺れで倒壊しないこと」を基準に設計されていますが、そのとき建物が受けるダメージについては考慮されていません。熊本地震のように繰り返し大きな揺れが起きると、建物がダメージを受けた状態で2回目以降の揺れを受ける可能性があり危険です。実際に熊本地震では耐震等級1〜2で倒壊した建物はありましたが、耐震等級3の建物は1棟も倒壊しなかったというデータがあります。

建築基準法を満たすことで満足せず、耐震等級3を満たすリフォームができる会社を選びましょう。構造計算や設計をするには「建築士」の資格、そして50万円超のリフォームをするには「建設業許可」が必要です。これらの資格を取得しており、耐震補強の実績が豊富な会社を選ぶのがポイントです。

このような様々な条件に合うリフォーム会社を一つずつ調べて探すのはなかなか大変です。

リフォーム内容にぴったりの会社を無料で紹介してくれる「リフォームガイド」を活用するのもおすすめです。

6.気になる方は、まずは耐震診断を

地震大国日本では、住宅の耐震性能は非常に重要なこと。最新の耐震基準である「2000年基準」以前に建てられた住宅は、耐震補強工事が必要な可能性があります。

現在お住まいの住宅が対象かどうか分からない場合は、まず耐震診断を受けましょう。自治体によっては、耐震診断の段階から補助金を受けることができる制度や、無料で耐震診断を受けられるケースもあります。まずはお住まい地域での補助金制度を調べること、そして耐震診断や耐震補強の実績が豊富な会社を選ぶと、予算内で適切なリフォーム内容を提案してもらえます。

適切な会社を選んで、耐震補強リフォームで住まいの不安を解決しましょう!

▼関連記事