日本のどこに住んでいても、いつ大地震が起こるかわかりません。

地震でたくさんの家が倒壊するニュース映像などを目にして、「自分の家は大丈夫だろうか」「地震に強い家に住みたい」と不安になった方も多いのではないでしょうか。

地震に強い家にしておくためには、まずは「どのような家だと、地震に強いのか?」という定義を知っておかなければなりません。そしてご自宅は地震に強いのかどうかを正しく把握し、対策しておくことも大切です。

そこで今回は地震に強い家の条件や、今の家の耐震性を高める方法について、詳しく解説したいと思います。

1.地震に強い家とは?

一般の方が家を見て、地震に強い家かどうかを判断するのは難しいですよね。

まずは誰にでも分かる判断基準として「新耐震基準」「耐震等級」という2つの言葉を抑えておきましょう。

1-1.新耐震基準で建てられている

地震に強い家として、最低限満たしておきたいのが新耐震基準です。

日本の建築基準法は1981年6月に改正され、それまで想定していたよりも大規模な地震の発生を考慮した基準になりました。

役所で建築確認申請が受理され、建築確認済証が発行された日が1981年5月より前の家は旧耐震基準、1981年6月以降は新耐震基準で建てられています。

|

|

建築確認済証 |

震度5程度の |

震度6強程度の |

|---|---|---|---|

|

旧耐震基準 |

〜1981年5月 |

倒壊・崩壊しない |

規定なし (※) |

|

新耐震基準 |

1981年6月〜 |

軽微なひび割れ程度にとどまる |

倒壊・崩壊しない |

※旧耐震基準は震度5強までを想定した基準となっていたため。

また、2000年6月にも建築基準法は改正されているので、それ以降に建てられた家だとより安心です。基礎形状や接合部の固定など、より地震への耐性が強い基準になっています。

1-2.耐震等級が高い

新耐震基準というのは、法律で決まっている最低限のレベル。

その耐震性能をクリアした住宅は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」における評価項目のひとつである「耐震等級」を取得することができます。

耐震等級は1・2・3の三段階に分けられ、最も地震に強いのが「耐震等級3」の家。建築基準法で決まっている最低限のレベルの耐震性能を満たすのが「耐震等級1」です。

|

耐震等級 |

耐震性 |

|---|---|

|

耐震等級1 |

建築基準法の最低限の耐震性 |

|

耐震等級2 |

建築基準法の1.25倍の耐震性 |

|

耐震等級3 |

建築基準法の1.5倍の耐震性 |

これから家を新築する場合は、必ず耐震等級1を満たすことになります。

耐震等級2や3の認定を取得するには、10〜20万円程度の費用が必要です。しかし、耐震性を数値で表すことで安心感につながるため、地震に強い家を建てたい方は検討されるとよいでしょう。

現在のご自身の家の耐震等級は家を建てた時に作成する住宅性能評価書で確認することができます。

2.建物の構造から見る地震に強い家

では具体的に地震に強い家のつくりとしては、どのような特徴があるのでしょうか。

2-1.建物の形状がシンプル

地震に強い家の形は、真上から見たとき長方形に近いシンプルな形です。

凹凸が増えて複雑な形状になればなるほど、揺れの際には部分的に力が集中してねじれや歪みが生じやすくなります。

横から見たときも、長方形に近いほうが重心が偏らず、耐震性を高めやすいです。

2-2.耐力壁の量が多い

耐力壁とは、筋交いや構造用面材などが入っていて、地震の揺れに耐える力をもった壁のこと。

耐力壁の量が多ければ多いほど、地震に強くなります。同じように見える壁でも、構造上の役割を果たしていないただの間仕切り壁はカウントしません。

2-3.耐力壁の配置バランスが良い

耐力壁は量だけでなく、配置バランスも大切です。

壁の多いところは揺れが小さく、壁の少ないところは揺れが大きくなるため、耐力壁の配置が偏っていると耐力壁の少ないところが壊れやすくなります。

また建物の上下のバランスを見たとき、1階と2階の壁の位置が一致していると、地震の力がスムーズに1階へと流れていき、地面へ逃がすことができます。

2-4.部材同士がしっかりと固定されている

地震に強い家では、柱と梁・柱と土台・筋交いなどが、金物などを使ってしっかり固定されています。

いくら柱や梁などの部材自体が丈夫でも、つなぎめが外れてしまうと建物の倒壊につながるため、とても大切な部分です。

2-5.軽量な屋根材が使われている

瓦などの重い屋根ではなく、スレート屋根・金属屋根・軽量瓦などの軽い屋根材が使われているのも、地震に強い家の特徴です。

屋根が軽いと建物の重心が低くなり、地震で揺れにくくなります。

2-6.鉄筋コンクリートによる強い基礎

地震に強い家では、鉄筋コンクリートによる頑丈な基礎が使われており、建物をしっかりと支えています。

旧耐震基準の家の基礎には鉄筋が入っていないことが多いのですが、その場合、大きなひび割れが生じやすく、建物全体の耐震性能を下げてしまう恐れがあります。

無筋基礎を見分ける方法

新耐震基準では鉄筋を入れることが義務付けられているので、1981年6月以降に建築確認を得ている家であれば、基本的に鉄筋は入っていると考えられます。

それ以前の家の場合、基礎伏図という図面で確認するか、リフォーム会社に鉄筋探知機を使って調べてもらいましょう。

2-7.地盤が強い

建物の耐震性だけでなく、その下にある地盤の強さも重要です。地震に強いのは、岩盤や砂礫をたくさん含んでおり、硬くて締まりがある地盤。

一方、地震に弱いのは柔らかい粘土や砂からなる軟弱地盤です。

軟弱地盤を見分ける方法

かつて沼地・川・池だった場所を埋め立てている土地は、水分をたくさん含んでいて、地震に弱い傾向にあるので要注意。

また山の斜面に土を盛って平らに造成した場所も、地盤が弱くなりやすいです。

正確に地盤の状態を知るには機械を使った調査が必要ですが、地名から軟弱地盤をある程度予測することはできます。

例えば「水」「沢」など水を連想させる漢字がつく地域は、もしかすると過去に水辺だったかもしれません。古地図で過去の土地の成り立ちを調べてみるのもよいでしょう。

またWeb上のマップで地盤に関する情報を見られる「地盤サポートマップ」というサービスもあります。

3.地震に強い家かどうか見極める方法

ご自宅が地震に強い家かどうかを知るには、次のような方法があります。

3-1.簡易的な自己診断をしてみる

自己診断ツールを使うと、ご自宅が地震に対してどのくらい心配があるかを簡易的に知ることができます。

簡単な設問に答えるだけなので、まずは気軽に試してみるとよいでしょう。

▼自己診断ツールはこちら

財団法人 日本建築防災協会「誰でもできる わが家の耐震診断」‐監修 国土交通省住宅局

3-2.専門家による耐震診断を受ける

自己診断ツールは、あくまでも自宅の耐震性についておおよその理解をするためのツールです。

家の耐震性に不安を感じているなら、一度専門家による耐震診断を受けるのがおすすめです。

耐震診断の費用目安

一般診断:約10万円(壁などを壊さず、目視や図面から判断する)

精密診断:約20万円(必要に応じて壁などを剥がし、内部構造まで確認する)

※耐震診断について詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

耐震診断の費用相場を診断方法別に完全解説!補助金制度や業者選びも

実際に木耐協で実施された耐震診断の結果を見てみると、1950年(昭和25年)~2000年(平成12年)5月までに着工された木造在来工法2階建て以下の住宅で、9割超もの住宅が今の耐震性を満たしていないという結果でした。

心配な方は、ぜひ診断を受けてみましょう。

4.リフォームで耐震性を上げる

今お住まいのご自宅が地震に強くないと分かったら、とても心配ですよね。

地震に強い家への建て替えが必要なのかと思われる方もいるかもしれませんが、実は建て替えなくても耐震リフォームを行うことで、ある程度大きな地震に耐えられるまで耐震性を上げることができます。

耐震リフォームには次のようなさまざまな方法があり、家の状態や予算に応じて組み合わせながら実施します。

費用対効果と優先度の高いものから実施するとよいでしょう。

|

優先度 |

耐震リフォームの内容 |

|---|---|

|

高

↕︎

低 |

|

4-1.構造体の腐食やシロアリ被害を直す

耐震リフォームの第一歩は、構造体の傷んでいる部分を補修すること。

土台や柱、筋交いなどの構造体は、建物を支える大切な部分。もし腐食やシロアリ被害などで傷んでいたら、その部材を交換します。

特に浴室や洗面室などの水回りは、湿気で部材が傷みやすいので要注意です。

4-2.耐力壁を増やす・バランスを整える

次に優先して取り組みたいのが、耐力壁を増やしてバランスをよくするリフォームです。

室内側から壁紙などを剥がして、柱と柱の間に筋交いや構造用合板などを設置します。その後、壁紙などを補修するので、内装リフォームと一緒に行うと効率的です。

また屋外側から外壁に鉄骨フレームなどを取り付けて、弱点になりがちな開口部のまわりを補強することもあります。

出典:https://www.ishome.ltd/jirei/detail.php?pid=75

4-3.柱と基礎を金物で固定する

耐力壁を増やすとともに、部材同士が外れてしまわないようにしっかりと固定することが大切です。

1995年の阪神・淡路大震災では、金物で固定されていた家の倒壊被害が少なかったため、2000年以降は金物固定が義務化されています。

耐震金物の種類

- 仕口金物:柱と梁を固定する

- 筋交い金物:柱と筋交いを固定する

- ホールダウン金物:柱が土台から抜けないように固定する

- アンカーボルト:基礎と建物を固定する

4-4.基礎を補修する・強くする

基礎のコンクリートに大きなひび割れがあれば、補修が必要です。

そして古い基礎の場合はそもそも鉄筋が入っていないことも多く、強度不足が否めません。

元々の基礎の隣に新しい鉄筋コンクリートを増し打ちするなどして強度を上げて、上に乗る壁などをしっかりと支えられるようにします。

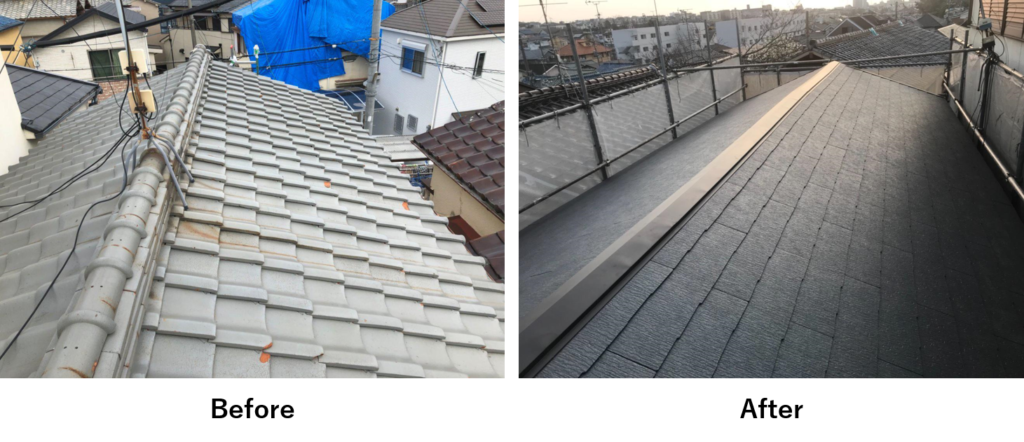

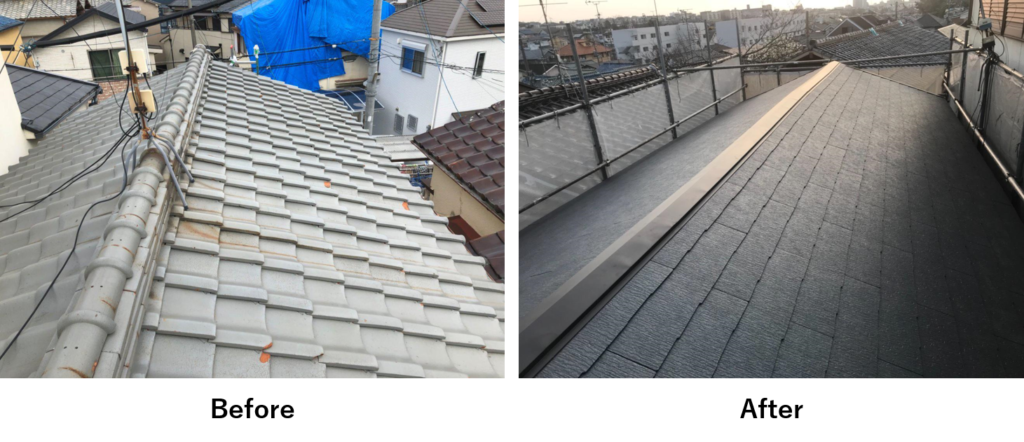

4-5.屋根を軽量化する

屋根の中で特に重いのが、土を敷いて瓦を固定した土葺き(つちぶき)。

阪神・淡路大震災以降は土葺きが減り、土を使わず桟木(さんぎ)に瓦を引っ掛ける桟瓦葺(さんがわらぶき)工法が主流になりました。

ただしいずれも瓦自体に重量があるため、スレート屋根や金属屋根などの軽量な屋根材に交換するのがおすすめです。

桟葺きの瓦屋根を使っていると、軽い屋根に比べて耐震性が2割低くなるというデータもあります。

参考:木耐協|屋根の重さで耐震性に最大4割の差 屋根が重いほど耐震性は低くなる

▼関連記事

5.耐震リフォームの事例

ここからはリフォームガイドの加盟店が手がけた耐震リフォームの事例を見ていきましょう。

5-1.構造体の腐食と基礎の補修

二世帯同居のための大規模なスケルトンリフォームとともに、土台の補修、耐震金物での補強、屋根の軽量化などの耐震リフォームをした事例です。

耐震設計の構造計算を実施し、自治体の耐震設計助成金制度も利用しました。

腐食した土台

住まいをスケルトン状態まで解体して出てきた、腐食でボロボロになった土台。新しく壁ができる場所にはコンクリート布基礎、全体にはベタ基礎を打ち、その上にある土台もきれいに直しました。

耐震金物補強

解体後に耐震設計を実施。柱や筋交いなどの構造体は、耐震金物でしっかり固定しました。

屋根

重い瓦屋根を撤去して、新しく軽量の屋根材に葺き替えて、建物への負担を軽減。屋根の防水シートなども新しくしています。

|

リフォーム費用 |

2,879万円 |

|---|---|

|

工事期間 |

約5ヶ月 |

出典:https://www.8044.co.jp/process/3

5-2.築49年で耐震補助金を使って屋根を軽量化

土が乗った瓦葺き屋根で、建物の上部が非常に重かった築49年の戸建て住宅。軽量瓦に葺き替えて、耐震性を上げました。市の耐震補助金を使うことで、賢くリフォームできたそうです。

|

リフォーム費用 |

120万円 |

|---|---|

|

工事期間 |

約2週間 |

|

築年数 |

49年 |

出典:https://www.ishome.ltd/jirei/detail.php?pid=2013

5-3.築60年の家を耐震リフォーム

長年にわたって増築を重ねていた、築60年の戸建て住宅。補助金も活用しながら耐震補強をして、間取り変更や水回り設備の交換も実施しました。

耐震金物補強

和室を洋室へのリフォームと間取り変更する際、下地から施工し直すことで、構造体が露わになり、しっかりと耐震補強ができました。梁は金物で接合部分を補強しています。

土台と配管を一新

在来工法の浴室をユニットバスへリフォームするなど、水回りも快適に。老朽化した土台を一新するとともに、床下の配管も交換しました。

|

リフォーム費用 |

リフォームの総額:734万円 |

|---|---|

|

工事期間 |

約3ヶ月 |

|

築年数 |

60年 |

出典:https://www.8044.co.jp/gallery/265

6.まとめ

地震に強い家には、耐力壁の量やバランス、部材接合部や基礎の強さなどさまざまな条件があります。

どこか一つ強ければよいというものではなく、全体のバランスを見ながら耐震性を上げていくことが大切です。

そのためまず必要になるのが、専門家による耐震診断を受けて、ご自宅の耐震性や弱点を正しく把握すること。

リフォーム会社と一口にいっても得意分野はさまざまなので、耐震リフォームの実績が豊富なリフォーム会社に相談するのがポイントです。