将来起こりうる大地震に備えて耐震補強を考えている場合、まずは自宅の耐震診断をしなければなりません。

しかし、耐震診断にはどのくらい費用がかかるのかわからない方も多いのではないでしょうか。

耐震診断の費用は建物の大きさや構造によって変わり、一般的な木造住宅の場合は5〜数十万円が目安です。

本記事では、木造住宅と非木造住宅に分けて、耐震診断の費用相場を詳しく解説します。

耐震診断の流れや依頼先の探し方も紹介するので、ぜひ参考にしてスムーズに耐震診断を進められるようにしましょう。

目次

1.耐震診断が必要な家とは

日本は地震が頻発する国で、住宅の耐震性が住まいの安全に直結するにも関わらず、全国で約900万棟の建物がまだ耐震化されていないのが現状です。

以下のような住宅は耐震性が低い可能性が高いため、耐震診断を受けることをおすすめします。

耐震診断が必要な住宅の特徴

- 1981年5月以前に建てられた家

- 重い外装材が使われている家

- 過去に増築が行われた家

- 壁や天井が少ない家

特に1981年5月以前に建てられた住宅は注意が必要。

1978年の宮城県沖地震を受けて1981年6月に建築基準法の耐震規定が大幅に改正されたため、1981年5月以前に建てられた住宅は現行の耐震基準を満たしていない可能性が高くなります。

2.耐震診断の費用相場【建物・方法別】

耐震診断にかかる費用相場は、建物の種類や診断方法によって異なります。

| 住宅の種類 | 診断方法 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 木造住宅 | 簡易診断 | 無料 |

| 一般診断法 | 5~30万円 | |

| 精密診断法 | 15万円~ | |

| 非木造住宅 (鉄骨造・コンクリート造) |

1次診断法 | 30~200万円 |

| 2次診断法 | 約2,000円 /㎡~4,000円/㎡ |

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1.木造住宅の耐震診断にかかる費用

木造住宅の耐震診断は、おもに以下3つの方法があります。

それぞれの概要と費用相場を解説していきます。

2-1-1.簡易診断【無料】

簡易診断は、専門知識がなくても手軽に実施できる耐震診断です。住宅の所有者によるセルフチェックのため、費用がかかりません。

国土交通省住宅局が監修している「誰でもできるわが家の耐震診断」を活用し、以下10項目の設問に回答することで、自宅の耐震性を簡易的に知ることができます。

| 質問項目 | 回答選択肢 | 点数 |

|---|---|---|

| 1.建てたのはいつ頃ですか? | 1981年6月以降 | 1点 |

| 1981年5月以前 | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 2.今までに大きな災害に見舞われたことがありますか? | 大きな災害に見舞われたことがない | 1点 |

| 床下浸水・床上浸水・火災・車の突入事故・大震災・崖上隣地の崩落等の災害に遭遇した | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 3.増築について | 増築していない。または、建築確認など必要な手続きをして増築を行った | 1点 |

| 必要な手続きを省略して増築し、または増築を2回以上繰り返している。その際、壁や柱を一部撤去するなどした | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 4.傷み具合や補修・改修について | 傷んだところは無い。または、傷んだところはその都度補修している。健全であると思う | 1点 |

| 老朽化している。腐ったシロアリの被害など不都合が発生している | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 5.建物の平面はどのような形ですか? | どちらかというと長方形に近い平面 | 1点 |

| どちらかというとLの字、Tの字等複雑な平面 | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 6.大きな吹き抜けはありますか? | 一辺が4m以上の大きな吹き抜けはない | 1点 |

| 一辺が4m以上の大きな吹き抜けがある | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 7.一階と二階の壁面が一致していますか | 2階外壁の直下に1階の内壁、または外壁がある。または平屋建てである | 1点 |

| 2階外壁の直下に1階の内壁または外壁なし | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 8.壁の配置バランスはとてれいますか? | 1階外装の東西南北どの面にも壁がある | 1点 |

| 1階外装の東西南北各方面のうち、壁が全くない面がある | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 9.屋根葺材と壁の多さは? | 瓦など比較的重い屋根葺材であるが、1階に壁が多い。または、ストレート・鉄板葺・銅板葺等、比較的軽い屋根葺材である。 | 1点 |

| 和瓦・洋瓦など、比重の重い屋根葺材で1階に壁が少ない | 0点 | |

| よくわからない | 0点 | |

| 10.どのような基礎ですか? | 鉄筋コンクリートの布基礎またはベタ基礎・抗基礎 | 1点 |

| その他の基礎 | 0点 | |

| よくわからない | 0点 |

| 判定 | 評価の合計 | 判定・今後の対策 |

|---|---|---|

| 10点 | ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう | |

| 8~9点 | 専門家に診てもらいましょう | |

| 7点 | 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう |

出典:一般財団法人 日本建築防災協会「誰でもできるわが家の耐震診断」

このセルフチェックを行うことで、家のどの部分が耐震と関係しているのかがわかります。

そのため、専門業者による耐震診断を行った際に、結果などが理解しやすくなるでしょう。専門業者へ依頼する前に、まずは簡易診断でセルフチェックを行うことをおすすめします。

2-1-2.一般診断法【5~30万円】

一般診断法の費用相場は、5〜30万円程度です。一般診断法は、建築士や建築関係者などの専門家により目視かつ非破壊で実施される、比較的簡易な診断です。

天井や壁をめくらない診断方法のため、購入前の中古住宅など解体ができない建物でよく実施されます。

住宅の外観と内観から目視確認を行い、屋根裏や床下も点検口などから調査します。

建物の規模にもよりますが、一般的な木造住宅の場合は診断時間が2~3時間程度の診断です。

2-1-3.精密診断法【15万円~】

精密診断法の費用相場は、15万円からが目安です。

必要に応じて天井や壁などをめくる破壊調査をともなう診断のため、解体や復旧の度合いによって費用が大きく異なります。壁や天井を解体するような大型リフォームを行う場合は、精密診断法が向いています。

すべての柱・壁の強度を調査するため、一般診断と比べて精密な診断結果を出すことが可能です。天井裏や屋根裏、床下から目視検査を行い、柱や壁の状態を確認します。

一般的な木造住宅の場合は、半日〜1日程度の診断時間を必要とします。

2-2.非木造住宅(鉄骨造・コンクリート造)の耐震診断にかかる費用

非木造住宅(鉄骨造・コンクリート造)の耐震診断方法は、おもに以下の2つです。

それぞれの概要と費用相場を見ていきましょう。

2-2-1.1次診断法【30~200万円】

1次診断法の費用相場は、30~200万円と幅広くなります。

鉄骨造・コンクリート造は住宅だけでなく公共施設も多くなるためです。なお、一般的な住宅であれば、数十万円で済む可能性があります。

1次診断法は、建築図面や過去のリフォーム内容にもとづいて、建物を解体せずに耐震性を調査する方法です。各階の柱と壁の水平断面積と、その階が支えている建物重量を使って計算されます。

設計図があれば、現地での調査をしなくても計算が可能です。ただし、設計図がない場合は、すべての寸法を実際に測る必要があります。おもに、壁量が多い建物を評価する方法のため、壁の少ない建物では正確な診断結果が出にくくなります。

2-2-2.2次診断法【約2,000円/㎡~4,000円/㎡】

2次診断法の費用相場は、約2,000円/㎡~4,000円/㎡が目安です。公共施設などの大きい建物を対象とすることが多いため、面積単価での費用算出が一般的です。

建物の一部を解体して部材の耐久性を目視し、壁や柱も考慮して耐震性が計算されます。具体的には、柱や壁のコンクリート強度や鉄筋のねばり強さなどを確認し、耐震性能が算出されます。

どのような建物でも、1次診断法と比較して正確な診断結果の算出が可能です。2次診断法は、おもに柱や壁によって耐震性が決まる建物に適しており、大規模な住宅でも使用されますが、学校や庁舎などの公共建築物でもっとも利用されている診断方法です。

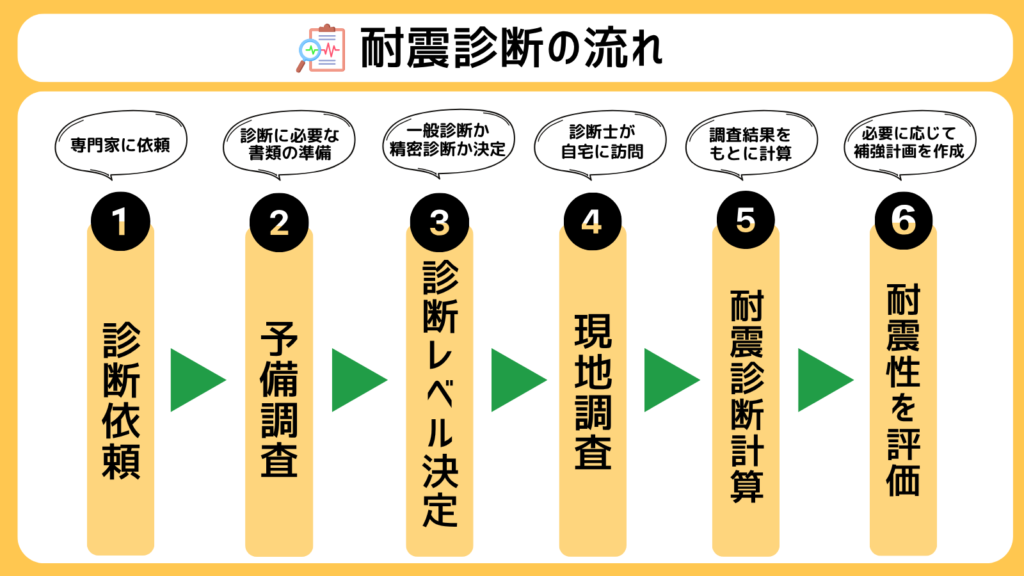

3.耐震診断を行う際の流れ

耐震診断を行う際は、おもに6つの工程があります。

まずは、簡易的な診断からはじめることをおすすめします。

診断によっては解体がともなう可能性があり、診断レベルを飛ばすと無駄に費用がかかったり必要以上の改修につながったりするためです。

なお、耐震診断の予備調査で準備すべき建物情報や必要書類は、以下のとおりです。

| ■建物の情報 |

|---|

| ・所在地 ・現在の用途 ・設計者、施工者、工事監理者 ・設計年、竣工年 ・延床面積、建築面積 ・階数、各階の高さ(階高) ・構造種別 ・基礎形式 |

| ■必要書類 |

| ・確認申請書類 ・検査済証 ・構造計算書 ・地盤調査報告書 ・設計図書(とくに構造図が重要) |

耐震診断を検討している場合は、スムーズに進められるように建物情報や必要書類をまとめておきましょう。

4.地域や条件によっては補助金で耐震診断できる

多くの都道府県では、耐震診断に対する補助金制度が設けられています。

補助金制度をうまく活用することで、費用を抑えて耐震診断を実施することができるでしょう。

なお、補助金対象となっているのは、1981年5月以前に建てられた旧耐震基準の建物がほとんどです。

ここでは、千代田区と柏市で設けられている補助金制度をご紹介します。

東京都千代田区の補助金の例(令和7年度)

- 名称:木造住宅の耐震化促進助成

- 補助金上限:20万円

- 補助率:100%

千葉県柏市の補助金の例(令和7年度)

- 名称:木造住宅耐震診断費補助金

- 補助金上限:8万円

- 補助率:4/5

出典:千代田区「木造住宅の耐震化促進助成」、柏市「木造住宅耐震診断費補助金」

自治体によって補助額は異なりますので、お住いの自治体で利用できる補助金制度がないかどうかあらかじめ確認してみましょう。

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のサイトでは、各自治体のリフォーム補助金を検索できるので、ぜひチェックしてみてください。

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト

その他、補助金申請の流れや利用の際の注意点などはこちらの記事を参考にしてください。

5.耐震診断はどこに頼む?依頼先の探し方

耐震診断を行うときは、以下のような方法で専門業者を探しましょう。

1つずつ解説します。

5-1.相談窓口(自治体・建築士事務所)を活用する

各都道府県や市区町村では、役所内などに耐震診断・改修の相談窓口が設置されている場合があります。

窓口では、耐震診断を実施している機関を紹介してくれるので、活用してみましょう。

いくつかの自治体では、定期的に耐震診断・改修に関する相談会を設けているところもあります。

耐震診断をはじめて行う場合は、わからないことも多いでしょう。耐震診断に関する疑問点なども相談できるので、まずは自治体の相談窓口へ問い合わせてみることをおすすめします。

5-2.ネットの検索エンジンを利用する

ネットの検索エンジンを利用し、耐震診断の実績がある専門業者を探すのも1つの方法です。

検索エンジンに「耐震診断 地名」や「耐震診断 地名 業者」と入力すれば、耐震診断の専門業者を探せます。自治体の補助金制度も検索結果に表示されることが多く、同時に調べることができるでしょう。

相見積もりをとると、自分の家の耐震診断にかかる適正金額を把握することができます。

また、各会社ごとにサービス内容、技術力も異なるため、最低でも2~3社へ見積もりを取って比較することで、納得のいく業者選びを進めることができるでしょう。

このようにネットを活用すれば、耐震診断の専門業者を簡単に見つけられます。ただし、なかには実績が豊富ではない業者もありますので、耐震診断の実績が豊富なのかどうかもあわせて調べましょう。

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合のWebサイトでは、お住いの地域で耐震リフォームの高い技術を持った会社を検索できます。こちらを活用するのも、専門業者を探す方法の1つです。

5-3.リフォーム会社紹介サイトを活用する

忙しい方や、ネットで自分でひとつひとつ検索するのが苦手という方には、リフォーム会社紹介サイトを活用する方法もあります。

業者選びは以下のようなやり取りなどが必要なため、手間がかかるものです。

- 業者ごとに見積もり依頼

- 診断日の日程調整

- 電話やメールでの細かなやり取り

とくに、仕事や家事で時間に余裕がない場合は、あと回しにしてしまうこともあるのではないでしょうか。

また、調べるのが苦手という方にとっては、問い合わせ先を探してメールを作ったりするのも大変な労力に感じる場合もあるのではないでしょうか。

そんなときは、リフォーム会社紹介サイトを活用すると、お住いの地域で耐震診断が可能な業者を、はじめから絞って紹介してもらえます。

そのなかでもリフォームガイドなら、プロのコンシェルジュがご希望の条件を丁寧にヒアリングして複数の会社をご紹介、さらに上記で紹介した手間のかかるやり取りも代行しておりますので、会社選びの手間を大幅に減らすことができます。

耐震診断や耐震工事が得意な会社を無料でご紹介できるので、ぜひ活用してみてください。

耐震工事を依頼する会社のチェックポイントなどを解説しています。

点検商法には注意!

耐震診断を検討する際は、悪徳業者による点検商法に注意しましょう。

最近では、市役所などを名乗って「無料点検」ができるとうたって点検した後、すぐに工事が必要などと不安をあおり、高額な耐震工事を勧めてくるケースがあります。

上述の通り耐震診断は、専門知識や時間を要する作業のため、基本的には相応の費用が発生します。

自治体が補助制度として出している無料診断を除いて、無料でできると言われた場合はその場で決断せずに、一度持ち帰って検討しましょう。

6.まとめ

今回は、耐震診断の費用や診断の流れ、依頼先の探し方などを解説しました。

一般的な木造住宅の場合は、耐震診断に5~数十万円かかります。自治体では、最近頻発する地震を受けて、耐震診断に対して補助金制度を設けている場合も多いので、活用できるものがあれば、あわせて検討してみましょう。

正確な耐震診断を行うためには、実績が豊富な専門業者へ依頼することが大切です。

ご自身で検索して見つけることもできますが、自治体の相談窓口やリフォーム会社紹介サイトを活用すれば、手間なくお住いの地域で実績豊富な会社を紹介してもらえるので、本記事を参考にしてこれらの窓口の利用も検討してみてくださいね。

なら

なら