「最近大きな地震が続いて、マイホームの耐震性が心配」

「実家を相続するのにあわせて耐震リフォームをしたいけれども、なにから始めればいいのかわからない」

このようにお悩みではないでしょうか?

1995年の阪神淡路大震災以降、新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)と、震度7を超えるような大地震が相次いでいます。震度4を超えるとなると数え切れないほどになり、連日のように聞こえてくる地震速報に怯え「家を耐震補強しておきたい!」と考える人は増加する一方です。

しかし耐震補強にはいろいろな方法があり、とくに木造住宅に関しては、家の構造や地盤など、全体のバランスを考慮して行う必要があります。「とりあえず筋交いを入れればいいはず」といった安易な補強は、かえって耐震性を損ねてしまう可能性すらあるのです。 そのためまずはプロの耐震診断を受け、どう補強するのかを設計することが重要です。

そこで今回は、マイホームを耐震補強する際に知っておきたい必要な費用や方法、相談先の探し方、工事までの一連の流れなどを解説します。活用できる助成金なども紹介しますので、ご参考にしてください。

目次

1.耐震補強はあなたの家に適した設計が必要!

マイホームの耐震性に不安があり、耐震補強を検討するときには、家のバランスを考えて設計することが何よりも重要です。

耐震補強は、ただ壁や筋交い(柱と柱の間に斜めに入れて構造を補強する部材)を増やせばいいといった簡単なものではありません。どのような手法をとると耐震性を向上できるのかは、家の構造や形、地盤によっても異なります。

複数の要素を考慮して耐震設計する必要があるので、プロに見てもらったうえで自宅にとって最適な耐震リフォームを行うことが大切なのです。

なお、耐震補強や耐震リフォームする場合には、まずは各市町村の耐震診断・改修の窓口で相談するのがおすすめです。補助対象の木造住宅であれば、無料で耐震診断してもらえる場合もあります。自治体によっては設計まで助成してくれることもあるので、まずは問い合わせてみましょう。

耐震診断について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

2.木造住宅の耐震補強にかかる費用

住宅の耐震補強にかかる費用は、築年数と床面積によって違ってきます。なお日本の住宅は約9割が木造であることから、ここでは木造住宅の耐震補強工事の費用目安を紹介します。

| 1階床面積 | 60㎡未満 | 60~80㎡未満 | 80㎡以上 | 全体 |

|---|---|---|---|---|

| 築年数 | 補強工事平均額 | |||

| 築19年以下 | 94万9,400円 | 93万6,727円 | 96万5,200円 | 94万9,854円 |

| 築20~29年 | 119万4,655円 | 129万8,028円 | 150万4,329円 | 130万8,625円 |

| 築30~39年 | 155万811円 | 161万2,500円 | 196万4,677円 | 169万9,827円 |

| 築40年以上 | 130万238円 | 200万7,500円 | 253万6,765円 | 189万9,074円 |

| 全体 | 128万5,246円 | 148万1,344円 | 184万7,588円 | 150万8,929円 |

出典:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

上表からわかるように、耐震補強工事は築年数が古く、床面積が広くなるほど高額になります。これは経年により建物の劣化が進むのに加え、昔は現在よりも耐震技術が発達していなかったことが理由として挙げられます。

耐震診断について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

3.木造住宅の耐震補強の方法

木造住宅を耐震補強するときには、以下のような手法が取られます。

壁の補強

現在の壁を耐震性の高い壁にして「壁の量(強さ)」を増やし、「壁の配置バランス」を改善したり、筋交いを増やして補強したりする方法です。

接合部の金物補強

土台部や柱、筋交いといった住居を支える構造部の接合部分に、接合金物を取りつけて補強する方法です。

基礎の補強

家の基礎そのものを補強することで、耐震性を向上させる方法です。旧耐震基準に基づいて建てられた家は、基礎に鉄筋が入っていないケースがあります。鉄筋の入っていない基礎に、鉄筋コンクリート造の基礎を抱き合わせて一体化させることで、増強を図ります。

腐食した柱など躯体の補修・白アリ駆除

木材は腐ることで、耐震性が最大3割低下するとされています。土台が腐食したり、白アリ被害を受けたりしている場合、傷んだ木材を交換することで耐震性を取り戻せます。

屋根・外壁の軽量化

屋根や壁の重さが重いほど、それを支えるために必要な壁の強さも大きくなります。また屋根が重いと重心が高くなるため揺れやすくなり、耐震性が落ちます。そのため屋根や外壁を軽量化すると、耐震性を向上さえることが可能です。

このように、住宅の耐震性を上げるには多くの手法があります。ただし、上記の方法をやればやるほど耐震性が上がるわけではありません。前述したとおり、耐震補強するときには、複数の要素を考慮したうえで耐震設計する必要があります。そのためプロに診断してもらったうえで、マイホームに最適な耐震リフォームを行うことが重要です。

耐震リフォームの方法については、以下の記事もご覧ください。

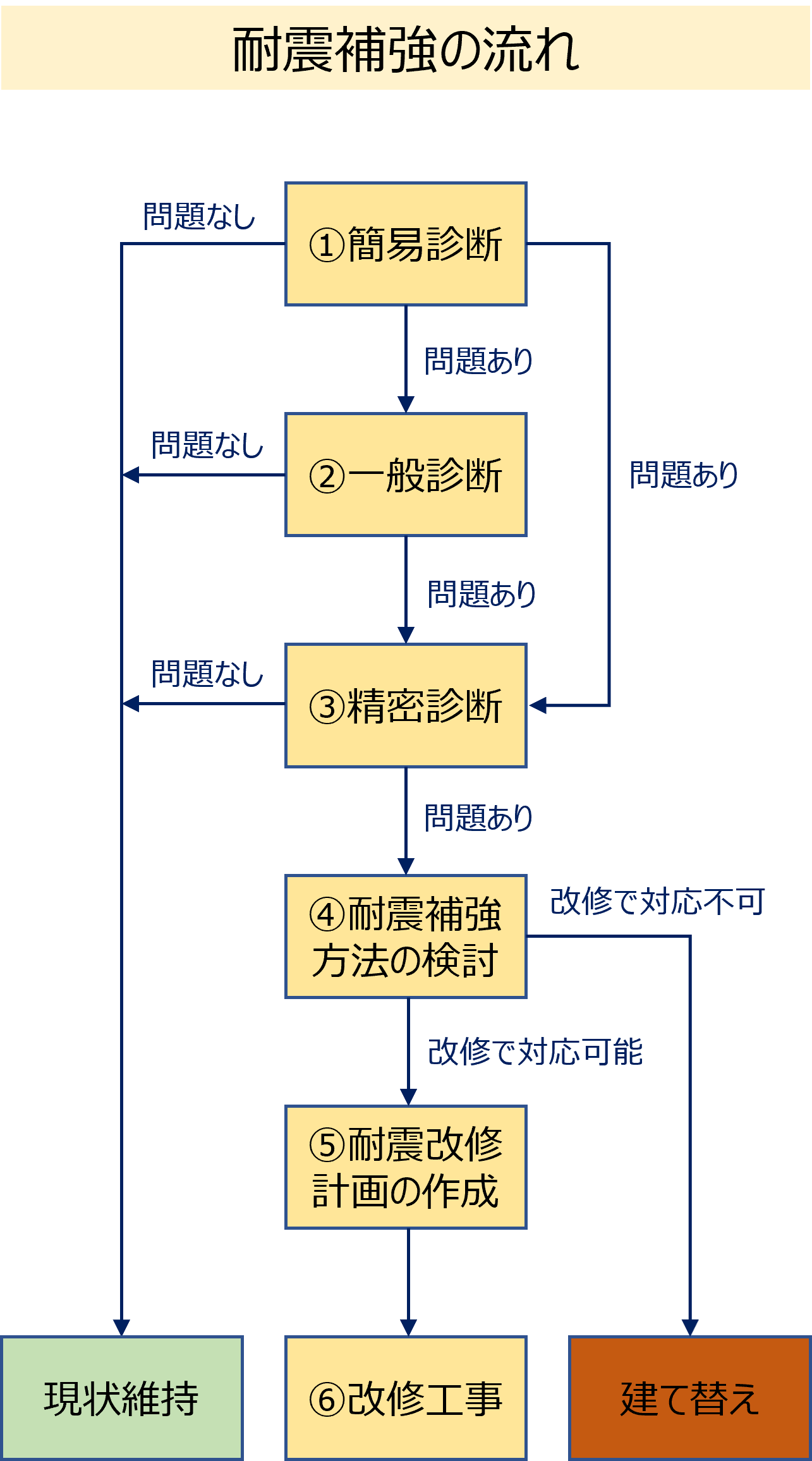

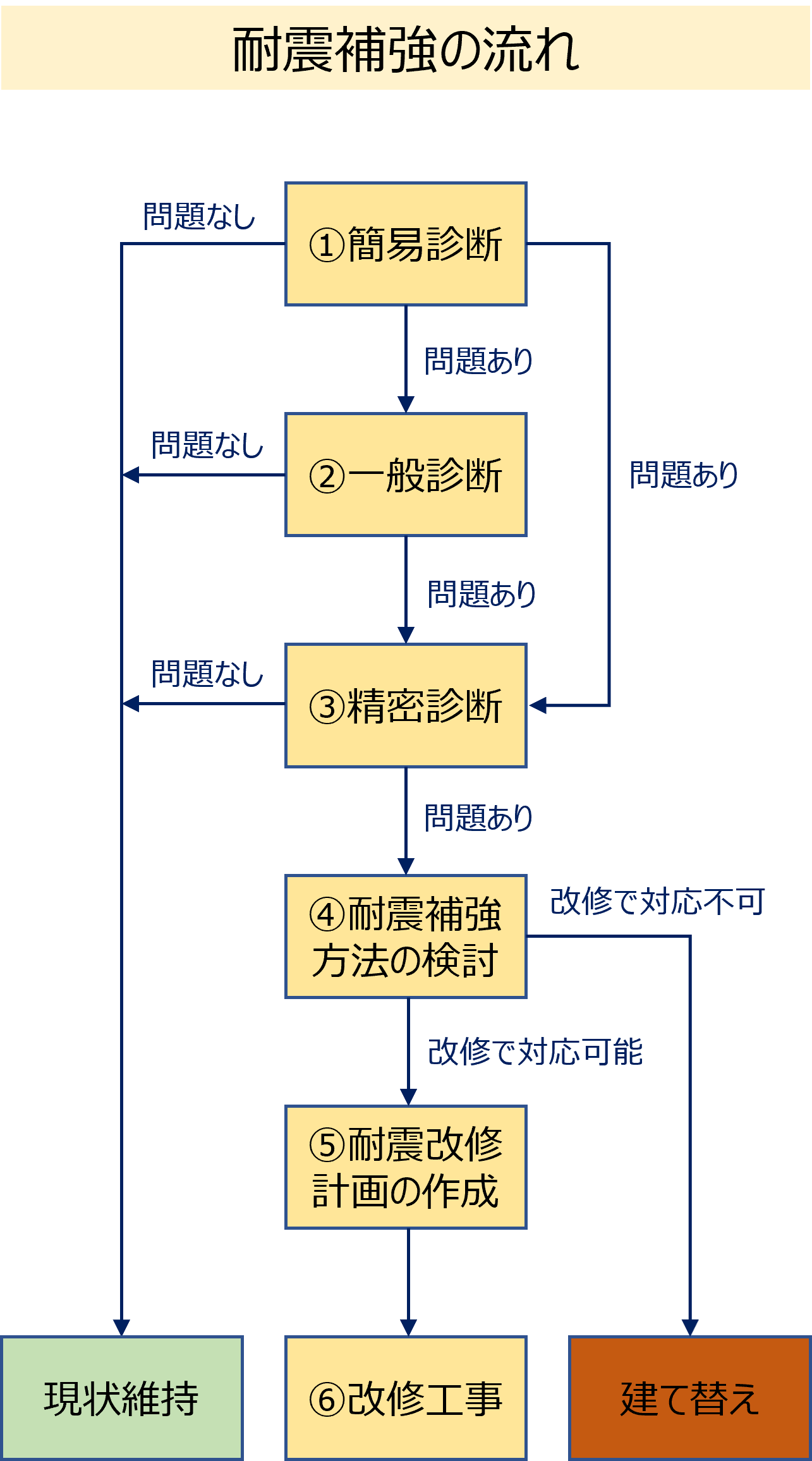

4.耐震補強の流れ:診断~設計~改修

それでは耐震補強するときには、どのような流れで行うのかをフロー図を見ながら解説します。

①簡易診断

簡易診断は、住宅を所有している人が自分でできる簡易な診断方法です。以下の診断表で、我が家の耐震性を診断します。

| 1.建てたのはいつ頃ですか? | |

|---|---|

| 1981年6月以降 | 1点 |

| 1981年5月以前 | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 2.今までに大きな災害に見舞われたことがありますか? | |

| 大きな災害に見舞われたことがない | 1点 |

| 床下浸水・床上浸水・火災・車の突入事故・大震災・崖上隣地の崩落等の災害に遭遇した | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 3.増築について | |

| 増築していない。または、建築確認など必要な手続きをして増築を行った | 1点 |

| 必要な手続きを省略して増築し、または増築を2回以上繰り返している。その際、壁や柱を一部撤去するなどした | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 4.傷み具合や補修・改修について | |

| 傷んだところは無い。または、傷んだところはその都度補修している。健全であると思う | 1点 |

| 老朽化している。腐ったシロアリの被害など不都合が発生している | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 5.建物の平面はどのような形ですか? | |

| どちらかというと長方形に近い平面 | 1点 |

| どちらかというとLの字、Tの字等複雑な平面 | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 6.大きな吹き抜けはありますか? | |

| 一辺が4m以上の大きな吹き抜けはない | 1点 |

| 一辺が4m以上の大きな吹き抜けがある | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 7.一階と二階の壁面が一致していますか | |

| 2階外壁の直下に1階の内壁、または外壁がある。または平屋建てである | 1点 |

| 2階外壁の直下に1階の内壁または外壁なし | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 8.壁の配置バランスはとてれいますか? | |

| 1階外装の東西南北どの面にも壁がある | 1点 |

| 1階外装の東西南北各方面のうち、壁が全くない面がある | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 9.屋根葺材と壁の多さは? | |

| 瓦など比較的重い屋根葺材であるが、1階に壁が多い。または、ストレート・鉄板葺・銅板葺等、比較的軽い屋根葺材である。 | 1点 |

| 和瓦・洋瓦など、比重の重い屋根葺材で1階に壁が少ない | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 10.どのような基礎ですか? | |

| 鉄筋コンクリートの布基礎またはベタ基礎・抗基礎 | 1点 |

| その他の基礎 | 0点 |

| よくわからない | 0点 |

| 評価の合計 | 判定・今後の対策 |

|---|---|

| 10点 | ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう |

| 8~9点 | 専門家に診てもらいましょう |

| 7点 | 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう |

| 7点 | 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう |

出典:http://www.kenchiku-bosai.or.jp/

判定が9点以下だったときには、専門家による診断をおすすめします。また、この診断では地盤については考慮していません。判定が10点であっても、ご自宅が立地している地盤の影響について不安がある方も、専門家におたずねください。

以下サイトでより詳しく説明されています。

>>誰でもできるわが家の耐震診断

②一般診断

簡易診断で耐震性に不安があると判定された場合には、専門家による詳細な現地調査を受けましょう。一般診断では、内外装を剥がさないで地盤や基礎の状態、建物の形状、仕上げ、壁の配置や強さ、劣化度などを調査し、総合的に評価します。

③精密診断

一般診断で問題ありと判断されたら、内外装の一部を剥がし、特殊な機材を用いるなどしてさらに詳細に調査し、図面に基づいた構造計算を行います。

④耐震補強方法などの検討

精密診断の結果、耐震改修が必要と判定された場合、専門家と相談して耐震補強の方法を考えます。状態があまりに悪ければ、建て替えを検討することもあります。

⑤耐震改修計画の作成

建て替えまでは不要で、耐震補強工事で耐震性向上が見込まれると判断されたら、どのような工事を行うか計画を立てます。補強後の耐震性をどの程度にするのかによって工事費が大きく変わるので、改修後の目標や改修方法、費用、工期などを設計者と十分に話し合うことが大切です。

⑥改修工事

耐震改修計画に基づいて、改修工事を実施します。

耐震補強の流れについては、以下の記事もご覧ください。

5.耐震補強の業者の探し方・見積もりの取り方

耐震補強においては、実施設計の設計者、工事施工者ともに耐震改修に関する高い知識が必要になります。そのためどの業者に依頼するかは、大変重要です。

基本的には、耐震診断はリフォーム業者ではなく建築士事務所に依頼します。(財)日本建築防災協会で全国の自治体ごとの耐震診断・改修の相談窓口を掲載しているので、まずはそちらに相談するのがおすすめです。

※日本建築防災協会は、国土交通大臣から「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震改修支援センターとして指定された団体です。

6.耐震補強における助成・融資・減税制度

耐震補強を実施するときには、助成金や減税制度を利用したり、融資を受けたりできる可能性があります。うまく活用すれば、費用を抑えて耐震補強工事を行えるので、対象になる制度がないか確認するようにしましょう。

助成制度

多くの自治体では、耐震補強工事に対する助成制度を設けています。

【東京都千代田区の例】

- 制度名:木造住宅の耐震化促進助成制度

- 助成対象建築物:千代田区内に存する民間建築物で、次の各号に該当する建築物

(1) 木造在来軸組工法により建築された木造住宅(併用住宅を含む)

(2) 昭和 56 年5月 31 日以前の旧耐震基準により設計・建築された建築物

(3) 居住者のいる建築物

- 助成対象者:上記の対象となる建築物の所有者、賃借人もしくは使用借人

- 助成額:耐震診断/耐震診断に要する費用に対して15万円を限度に助成、耐震改修など/助成限度額120万円

※詳しくは千代田区環境まちづくり部建築指導課構造審査係にお問い合わせください

お住まいの地域での耐震補強の助成制度の有無は、自治体のホームページで確認するか、直接窓口に問い合わせてみましょう。

リフォームローン

一定の条件を満たした場合、住宅金融支援機構から耐震補強工事を行うために必要な資金に対する融資を受けられる可能性があります。

- 融資の対象となる工事:機構の定める耐震性に関する基準などに適合するよう行う工事

- 融資限度額:1,500万円(10万円以上1万円単位)

※住宅部分の工事費が上限となります。

融資を申し込める人や融資を受けられる住宅については、細かな条件が設定されているので、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

住宅金融支援機構「リフォーム融資」

減税

一定の条件を満たした場合、固定資産税の減税を受けられる可能性があります。

■固定資産税の減額(令和4年3月31日まで)

工事完了後3ヶ月以内に市区町村に申告すると、家屋の固定資産税の1年度分が2分の1に軽減されます。

- 対象工事:現行の耐震基準に適合する耐震改修工事でなおかつ耐震改修工事費が50万円超

- 主な要件:昭和57年1月1日以前から所在する住宅

7.耐震補強が必要な家はどんな家?

マイホームに耐震補強が必要かどうかは、最終的にはプロによる診断が必要ですが、一般的には以下のような家は地震に弱いと考えられています。

- 2000年5月以前に建てられている(2000年6月に現行耐震基準に改定)

- 過去に床下浸水や床上浸水、大地震などの災害に遭ったことがある

- 増築を繰り返している

- 増改築の際壁や柱を撤去したことがある

- 建材の腐食や白アリ被害が見られる

- 家がL字やT字など複雑な形状をしている

- 1辺が4m以上の大きな吹き抜けがある

- 2階の外壁の下に壁がない

- 1階の東西南北で外壁がない面がある(全面サッシなど)

- 和瓦など重い屋根材が使われている

- 基礎に鉄筋がとおっていない、あるいはヒビが入っている

とくに1981年5月以前に建てられた住宅は、「旧耐震基準」といい、現行の建築基準法が定めた耐震基準を満たしていません。また、2000年5月以前に建てられた家も、厳密には基礎形状や壁の配置バランス規定、柱の引き抜き対策といった現行の基準を満たしていない場合があります。

よって、マイホームが1981年5月以前に建てられたものであるときはもちろん、2000年5月以前に建築されたものである場合にも念のため耐震診断を受けることをおすすめします。

8.まとめ

木造住宅の耐震補強工事は、壁の補強や接合部の金物補強などいろいろな方法があります。どの部分にどの補強が必要なのかは、耐震リフォームに詳しい専門家の診断を受けないことにはわかりません。費用に関しても、どの程度耐震性を上げたいのかによって大きく違いがでるため、まずは耐震診断を依頼して、相談する必要があります。

耐震診断の相談は、日本建築防災協会が掲載している各自治体の相談窓口にまずは問い合わせるのがおすすめです。

またリフォームガイドでも、耐震診断や耐震リフォームを得意としたリフォーム会社のご紹介が可能です。無料でご利用いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

(耐震リフォームの関連記事)

全ノウハウまとめ

大事な人を守れる耐震リフォーム|重要ポイントを全て解説!

その他関連記事

- 家の傾きを直す費用はどのくらい?リフォーム方法&許容範囲を紹介

- 地震に強い家の条件は?耐震性を見極める&高める方法を教えます

- 今すぐできる家の地震対策は?耐震性を上げて家を守る方法を解説

- 【徹底解説】一戸建ての耐震補強、築何年から必要?工事の内容から費用やかかる期間、補助金制度まで

- 【2024年度版】耐震リフォームに使える補助金は?条件や申請の流れを確認

- 災害から住宅を守る防災リフォーム|工事内容や事例・補助金制度を解説

- 耐震補強(耐震リフォーム)にかかる費用はいくら?【床面積&築年数別】に完全解説

- 木造住宅の耐震補強を完全ガイド|建て替えずに耐震性を上げる方法や費用

- 耐震リフォームの費用について|補助金を有効活用するには?

- 耐震診断の費用相場を診断方法別に完全解説!補助金制度や業者選びも