「冬場の床が冷たく、素足では立っていられない」

「暖房をつけても床がずっと冷たい」

このようなお悩みがあれば、床下の断熱材が不足あるいは十分に機能を発揮できていないのかもしれません。足元の冷えはQOL(生活の質)を下げるだけでなく、光熱費が増える原因にもなります。

そこでおすすめしたいのが、床下断熱リフォームです。今回は床下断熱リフォームの効果を紹介するとともに、費用や施工方法を解説します。床の冷たさにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1.床下断熱リフォームの効果はあるの?

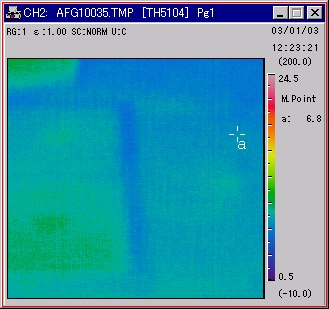

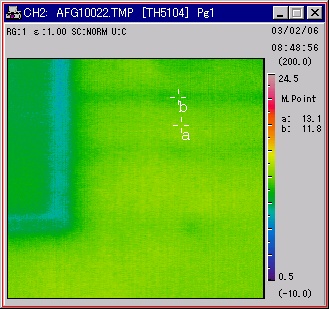

そもそも床下断熱リフォームでどれくらい床の温度が変わるのでしょうか。断熱材のメーカーが公表しているデータを見てみましょう。

メーカーの情報によると、床下断熱リフォーム前の台所は床が冷たく、靴下やスリッパなしでの作業ができなかったそうです。暖房をつけても床の冷たさは変わらず、足元から冷えるのが施主の悩みでした。

| 築年数 | 23年 |

|---|---|

| 床下の断熱材の有無 | なし |

| 施工方法 | 床下から根太間に断熱材(Uボード42mm)を施工 |

※横にスクロールできます

床下断熱リフォームをしたところ、改修前の表面温度が6.8℃であったのに対し、改修後は13.1℃まで上昇しています。(どちらも石油ファンヒーターを18℃に設定)

適切に床下断熱リフォームをすれば、足元の冷えを解消でき、暖房効率を高められることが分かりました。

(写真・情報提供元:旭ファイバーグラス)

2.床下断熱リフォームの方法と工期

床下断熱リフォームには以下3つの方法があります。

- 床下に断熱材を敷く

- 床下に断熱材を吹き付ける

- 床材を剥がして断熱材を敷く

それぞれ特徴や工期が異なりますので、詳しく説明します。

2-1.床下に断熱材を敷く

| おすすめの人 | 費用を抑えたい |

|---|---|

| 住みながらの施工の可否 | 〇 |

| 工期 | 1~2日 |

| メリット | ・工期が短い ・費用を抑えられる |

| デメリット | ・施工精度に差が出ることもある ・断熱材の種類によってはシロアリ対策が必要 |

この方法は点検口から床下に潜り込み、断熱材を大引きや根太(床を支える構造部分)の間に敷き込みます。グラスウールやポリスチレンフォームなど、さまざまな断熱材が用いられるため、どの断熱材を使用するのかは業者と相談しましょう。

工期は1~2日と短く、施工も比較的簡単なので他の方法より費用が抑えられるのがメリットです。建物を壊さず施工するため、騒音やホコリもほとんど気になりません。

デメリットは暗い空間で上向きになって作業するため、施工精度が落ちる可能性があること。隙間なく施工しないと、断熱欠損(断熱できていない部分)が生じるため、業者の腕が問われます。

断熱材の種類によってはシロアリ対策も必要となるため、業者と相談して最適な断熱材を選ぶとよいでしょう。

2-2.床下に断熱材を吹き付ける

| おすすめの人 | 気密性を高めたい |

|---|---|

| 住みながらの施工の可否 | 〇 |

| 工期 | 1~2日 |

| メリット | ・隙間なく施工できる ・工期が短い ・耐湿性が高い |

| デメリット | ・施工業者が少ない ・シロアリ対策が必須 |

点検口から潜り込み、床下に断熱材を吹き付ける方法もあります。主に硬質ウレタンフォームという、吹き付けると泡のように膨らむ断熱材が使用されます。

工期も1~2日程度で済むため、生活にほとんど影響がありません。

吹き付けるまでは液状なので、構造物の形に関係なく自由に断熱材を施工でき、隙間が生まれません。つまり断熱欠損が起こりにくく、高い断熱効果が期待できます。また耐湿性が高く、ジメジメしやすい床下には適した素材と言えるでしょう。

ただし、吹き付け工法は専門的な技術が必要なため、施工業者は限られています。そのため敷き込み工法よりも高価になりやすいのがデメリット。硬質ウレタンフォームはシロアリに弱く、あわせてシロアリ対策も必要です。

2-3.床材を剥がして断熱材を敷く

| おすすめの人 | 床も一緒にリフォームしたい |

|---|---|

| 住みながらの施工の可否 | △ |

| 工期 | 5~6日 |

| メリット | ・隙間なく施工できる ・床と床下の補修が同時に可能 |

| デメリット | ・工期が長い ・高コスト ・仮住まいが必要なケースも |

床板を剥がして断熱材を敷き込む方法は、床も一緒にリフォームしたい場合や、床下の傷みも一緒に点検したい場合に適しています。床板を剝がして敷き込むため、隙間なく施工でき断熱効果も申し分ないでしょう。

ただし大掛かりな工事になるため、工期が5~6日と長めです。剥がした床板を処分する費用や、新しい床板が必要になる分、コストも上がります。また工事する部屋には立ち入れないため、リビングなど使用頻度の高い部屋を施工する場合、仮住まいが必要なケースもあります。

仮に住みながら施工できると言われた場合も、ホコリや騒音が気になりやすく、ストレスを感じるかもしれません。施工方法に制限が出る場合は、工期延長の原因にもなります。

施工前の段階で、業者に住みながら施工する場合の注意点や、工期を確認しておきましょう。

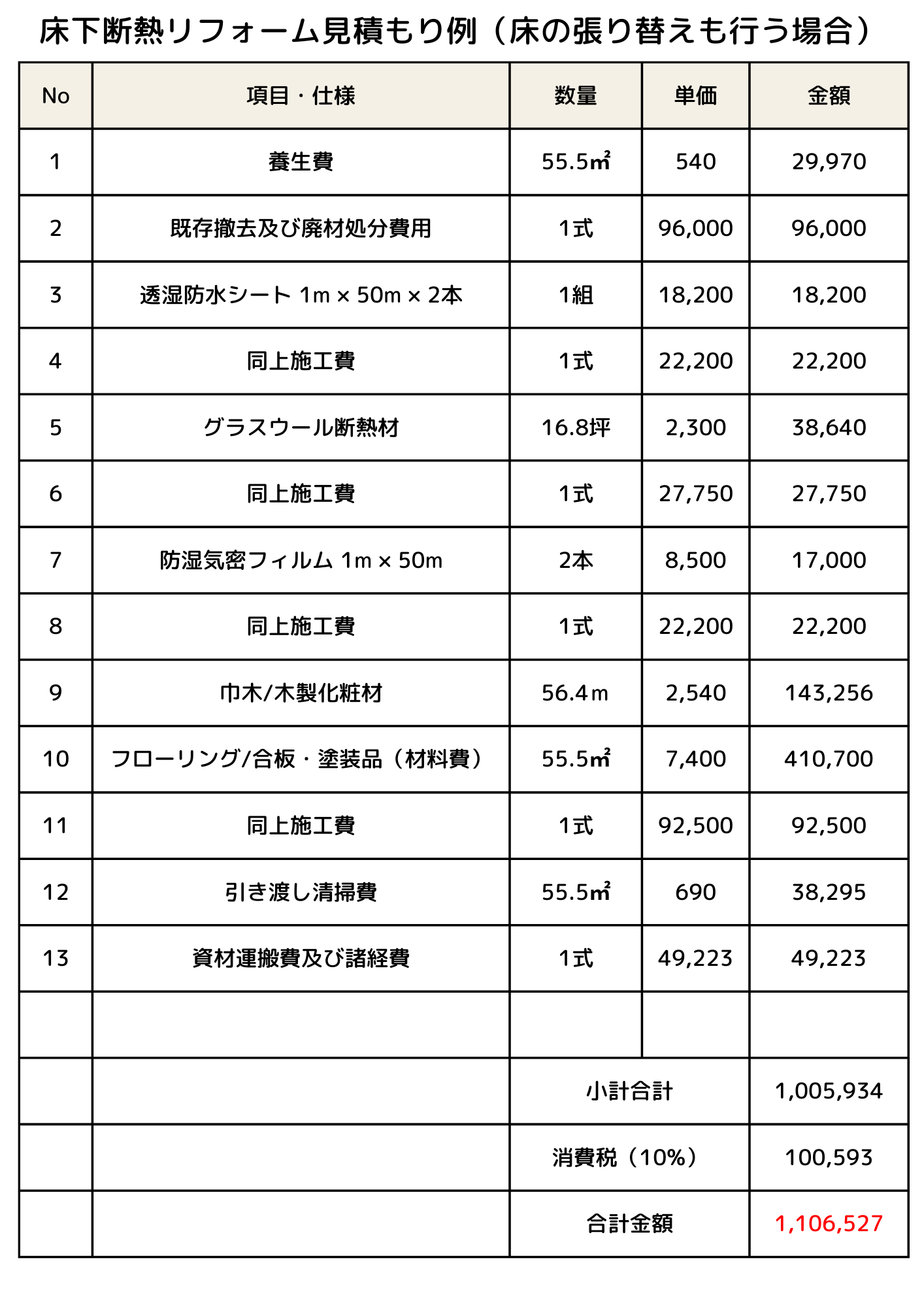

3.床下断熱リフォームの費用相場

床下断熱リフォームには3つの方法があると紹介しました。ここからは、それぞれの費用相場を確認していきましょう。

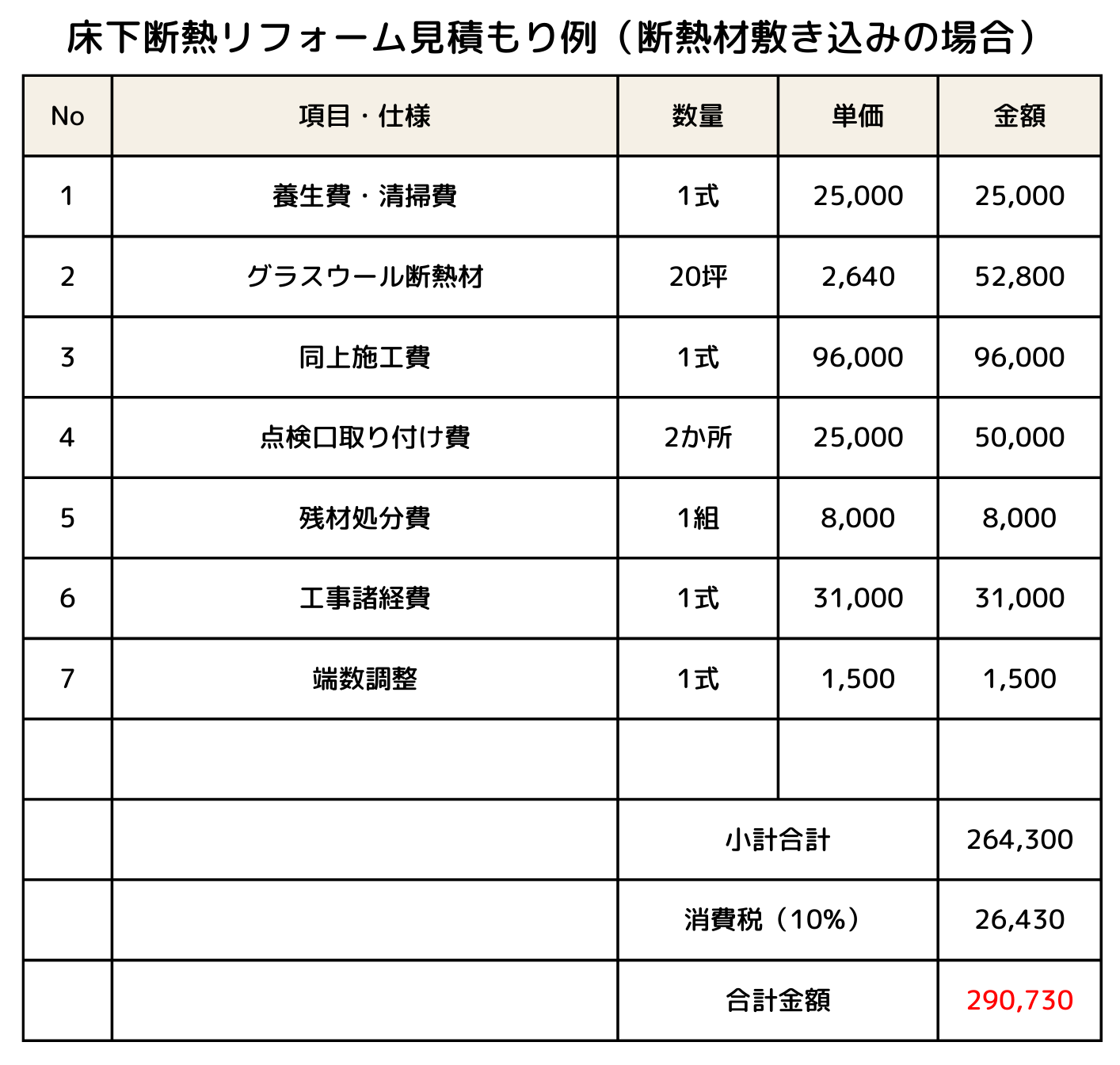

3-1.床下に断熱材を敷く:20~30万円(20坪)

床下に断熱材を敷く方法は20~30万円程度と、3つの中でも比較的リーズナブル。

床を破壊せず施工できるため、解体や材料の処分費用が掛からないからです。手軽に断熱効果を上げたい方は、こちらの方法がおすすめです。

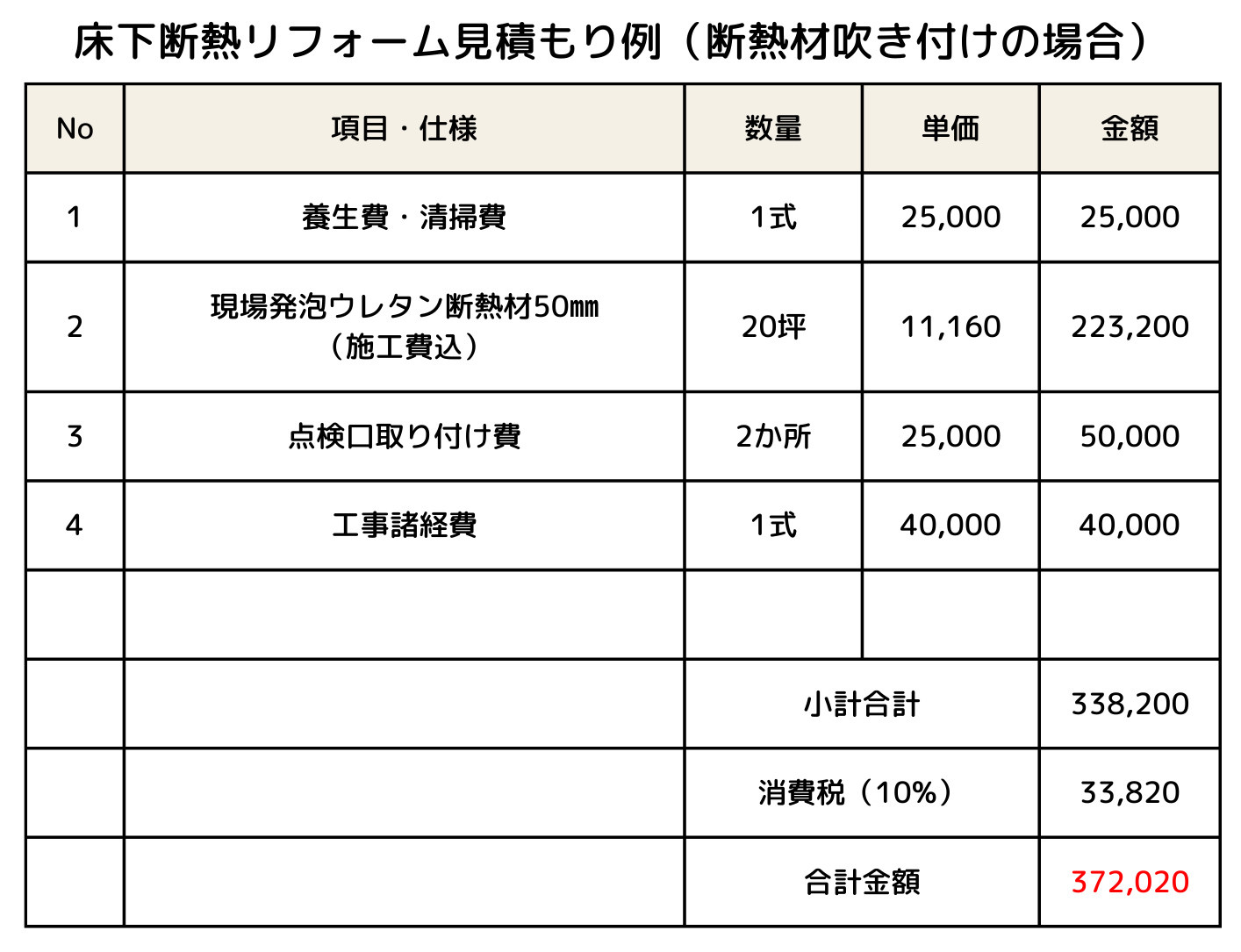

3-2.床下に断熱材を吹き付ける:30~50万円(20坪)

床下の断熱材吹き付け工法は30~50万円程度で施工できます。

先ほども触れたように、吹き付け工法は施工業者が限られているのが、費用が高くなる理由です。

ただし複雑な構造部分でも隙間なく施工でき、高い断熱効果を発揮します。

3-3.床材を剥がして断熱材を敷く:70~120万円(20坪)

床材を剥がし、断熱材を敷いて、新しい床材に張り替える場合、70~120万円程度の費用がかかります。

解体費用、処分費用、復旧作業、新たな床材などさまざまな費用が必要になるからです。

また床材の種類によって、費用が大きく変動します。断熱と同時に床のリフォームを考えている方におすすめの方法です。

4.床下断熱リフォームの注意点

床下断熱リフォームを検討中の方に知っておいてもらいたい、注意点を3つ紹介します。

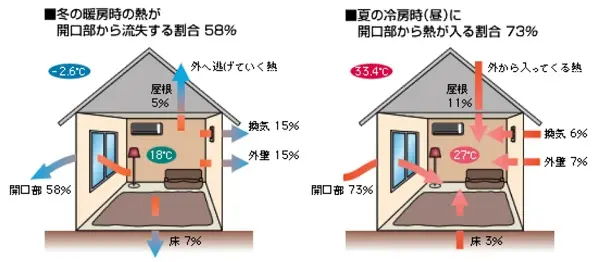

4-1.窓の断熱もあわせて考える

もし窓の断熱性能が低いのであれば、床下断熱と一緒に窓の性能も考えてみましょう。というのも熱の出入りが最も多いのは、窓やドアなどの開口部であるからです。

床下断熱と一緒に開口部の断熱性能をアップさせると、夏は76%、冬は65%の熱の出入りをカットできる計算になります。より外気温に左右されにくくなり、過ごしやすさが向上したり冷暖房効率を高められたりするでしょう。

窓断熱の効果や費用など、詳しい情報が知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

4-2.シロアリやカビなどの点検を依頼する

床下を見てもらうよい機会なので、シロアリやカビなどが発生していないか一緒に点検を依頼しましょう。シロアリやカビが発生していると、構造体が傷んでいる可能性があり、建物の強度に影響が及びます。そのままの状態で施工しても傷んだ部分は修復できず、むしろ隠れることで欠陥部分が見つかりにくくなり、被害が拡大する恐れがあります。

安全に住むためにも、ぜひ業者に床下をチェックしてもらいましょう。

4-3.相見積もりを取る

はじめから1社だけに絞ると、施工費用が適切かどうか判断するのが難しくなります。床下断熱は決して安いものではないので、2~3社に相見積もりを依頼し、適切な費用を提示した業者に依頼するようにしましょう。

5.床下断熱リフォームに使える補助金

床下断熱は方法によって費用が変動しますが、最低でも20~30万円は必要です。予算的に厳しく諦める前に、補助金が利用できないかチェックしてみましょう。床下断熱リフォームに使える主な補助金は以下の通りです。

- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業(※)

- みらいエコ住宅支援事業

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業

- 自治体独自の支援事業

(※ 床下断熱の場合「居間だけ断熱」は利用不可)

それぞれ適用要件が異なるため、自分の場合どの補助金が合うのかといった詳しい情報は、こちらの記事を参照してください。

またお住まいの地域によっては独自の補助金制度を活用できる可能性があります。利用できるものがないか、以下のサイトで検索してみましょう。

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト

6.まとめ

床下の断熱リフォームで床のひんやり感が軽減されるだけでなく、暖房器具の効きがよくなり光熱費削減にもつながります。住宅の状態や予算によって適切な施工方法が変わってくるので、まずは一度プロに現地調査してもらいましょう。

「どの業者に頼むのがベストか分からない」といったお悩みを抱えているのであれば、第三者に業者を紹介してもらうのもよいでしょう。そのうちのひとつである、リフォームガイドを利用するのもおすすめです。床下断熱の経験豊富な業者を紹介してもらえるため、希望の予算内で最適なリフォームができるでしょう。

なら

なら