築年数がそれなりに経った木造住宅での心配事。それは、家の耐震性ではないでしょうか?

各地で地震が起こるたびに「大地震がきたら、我が家は大丈夫だろうか」と、不安になってしまうと思います。

とはいえ、耐震リフォームを行うとなると、費用や内容、工事中の生活が心配な方も多いはず。

耐震補強工事はいろいろな方法があるので、家屋の状態によっては費用は100万円以下、場合によっては住みながらの工事も可能です。

そこで本記事では、木造住宅の耐震補強の方法や費用、流れ、依頼先などを解説します。

自分たちの家の耐震性と必要な工事を知り、適切なリフォームを行うためにも、最後まで目を通してみてください。

目次

1.我が家は大丈夫?耐震補強が必要な木造住宅とは

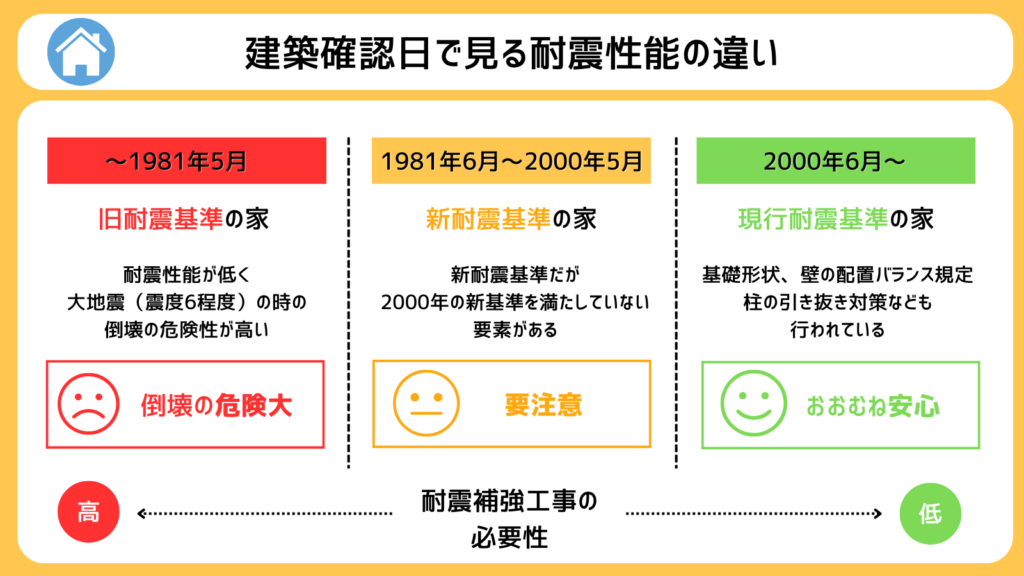

木造住宅の耐震性をはかる目安になるのが、建物の建築年です。

建築確認を受けた時期によって、耐震基準は次のように変わってきます。

『旧耐震基準』で建てられた家は耐震性がとても低く、「大地震で倒壊する危険性が高い」といわれています。もし自宅が旧耐震基準に該当するなら、ただちに耐震診断を受け、適切な補強工事を行いましょう。

一方で『新耐震基準』の家は、旧耐震基準の家より大幅に耐震性が向上しました。しかし2000年5月31日までに建築確認を受けた場合は、新耐震基準であっても現行の耐震基準は満たしていないため、やや不安が残ります。

とくに次のような項目に当てはまる場合は、耐震性が十分ではないかもしれません。

- 軟弱な地盤の上に家が建っている

- 1階の壁面積が明らかに少ない

- 地震でなくても揺れを感じる

- 増築を繰り返している

- シロアリ被害がみられる

- 外壁に大きなひび割れがある

- 和瓦など重い屋根材が使われている

- 家がL字やT字など複雑な形状をしている

また、新耐震基準で建てられた家であっても、劣化や施工不良、地盤の問題などがあれば、耐震性が損なわれている可能性があります。

2.木造住宅の耐震補強にはどんな方法があるの?

耐震補強と聞くと大がかりな工事をイメージするかもしれませんが、方法はさまざま。

工期に関しても10日以内に終わるものもあれば、1か月以上かかるものもあります。

まずは、代表的な補強方法を確認しておきましょう。

2-1.壁の補強

耐震補強工事の中で、もっとも一般的かつ効果的な方法です。

『筋かい』や『構造用合板』、メーカーが開発した『耐力壁』などを使って、壁の量や配置バランスを改善することで耐震性を高めます。

一般的な壁補強では天井や床の解体をともなうため、その際の騒音や粉塵を心配される方も少なくありません。

しかし最近では、内装を解体せずに耐力壁の後付けで十分な耐震性を確保できる商品も開発されています。

そうしたものを選べば、低コストかつ簡単に耐震性を高めることができます。

住宅の外側からの耐震補強も!

耐震補強といえば内側の工事を思い浮かべますが、住宅の外側から行う方法もあります。

名古屋大学と矢作建設工業(株)が共同開発した木造住宅・施設用の耐震補強工法『ウッドピタ』なら、住宅の外側からの耐震補強が可能です。

耐震リフォームでネックになりがちな、生活への影響を抑えながらも、住宅の耐震性を向上させることができます。

費用は150~200万円程度、工期は2週間前後が目安です。

2-2.接合部の金物補強

柱や梁、土台などの構造材が接している部分は、地震や強風による揺れによって緩むと、倒壊のリスクが高まります。そこで使用するのが『耐震金物』です。

緩みやすい部分に金物を取り付けることで、住宅の弱点部分を補い、耐震性を向上させます。費用を抑えやすく短期間で行えるので、住みながら工事できる場合がほとんどです。

なお、耐震金物の設置が義務付けられたのは、現行の耐震基準(2000年基準)から。それ以前の住宅は金物が取り付けられていない可能性が高いので、設置してもらったほうが安心です。

2-3.基礎の補強

どれだけ壁や接合部を補強しても、家の土台となる基礎そのものが弱ければ耐震性を発揮できません。既存の基礎の状態に合わせて、次のような方法で補強しましょう。

- ひび割れ補修

- 基礎の追加(増し打ち)

- 基礎の新設

軽微なひび割れがある程度なら、エポキシ樹脂の注入による補修で済む場合がほとんど。部分的な施工になるので、住みながらの工事も可能です。

一方で、大きな亀裂が入っている場合や、基礎に鉄筋コンクリートが入っていない場合は、基礎の増し打ちや新設での対応となります。施工範囲が広く大がかりな工事になるため、仮住まいが必要になるでしょう。

壁の補強、接合部の金物補強、基礎の補強にかかる費用に関しては、以下の記事で解説しています。

2-4.腐朽した柱など躯体の補修・シロアリ駆除

構造材の腐朽やシロアリ被害がある住宅は、耐震性が大きく低下します。

とくに採光や通風が不十分な家や、浴室や洗面室まわりなどは、劣化やシロアリ被害がとくに起こりやすいので要注意。

腐朽した部材の交換や補修、シロアリの駆除・消毒などの適切な処置を行いましょう。その際に防腐・防蟻処理までしておくと安心です。

▼関連記事

2-5.屋根の軽量化

屋根材が重いと、地震が起こったときに建物が大きく揺れ、大きなダメージを与えます。そのため耐震補強のひとつとして、屋根材をガルバリウム鋼板のような金属屋根やスレート屋根に葺き替えるのも一案です。

屋根を軽量化することで建物の揺れが小さくなり、倒壊リスクを低減できます。

他の部分の耐震性が不足していると、屋根を軽量化したところで耐震性は低いままです。

「屋根を交換すれば地震に強い家になる」と説明する悪質な業者もいますが、鵜吞みにせず、耐震診断を受けてから検討しましょう。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

耐震診断にも費用がかかる

耐震診断は、建物が地震に対してどの程度安全であるかを見極める調査のこと。

耐震補強をする前には、耐震診断を受ける必要があります。

費用目安は一般診断が5~30万円、精密診断が15万円~。

ただし旧耐震基準で建てられた家は、自治体からの補助金によって費用の一部または全額が補助されることがほとんど。自治体によっては新耐震基準の住宅も対象となります。

対象となる住宅や条件は自治体ごとに異なるので、まずはお住まいの地域の役所やHPで確認してみるとよいでしょう。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

3.耐震補強の費用は築年数以外にも左右される

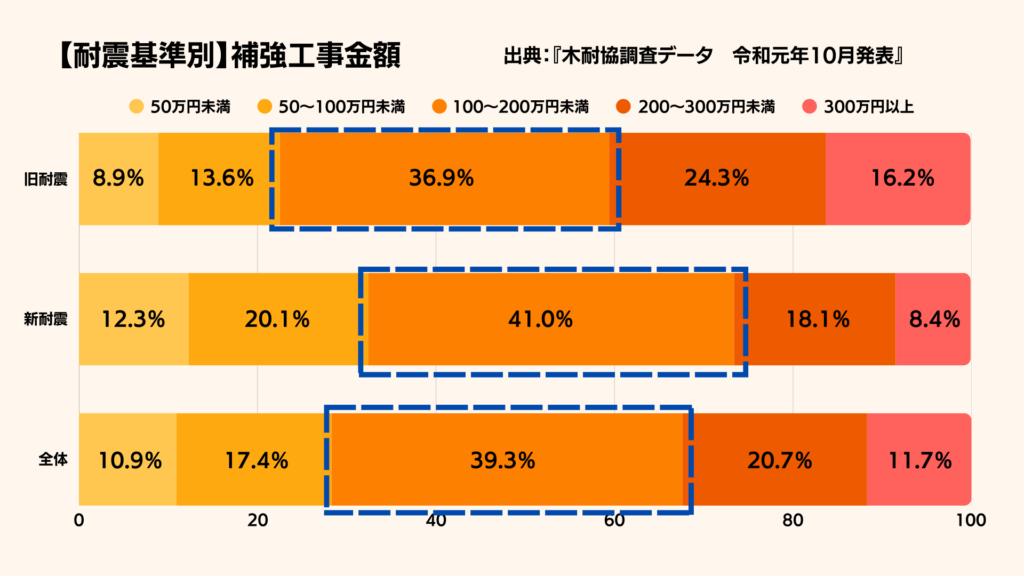

耐震リフォームの多くは、100〜200万円ほどで行われています。

しかし軽微な補強なら100万円以下、逆に大規模改修になると300万円超えと、ケースバイケースです。

費用を決める目安が築年数で説明されることも多いですが、それ以外に次のような要因もかかわってきます。

- 劣化状況(腐朽の程度、シロアリ被害の有無)

- 地盤の強さ

- 建物の間取り

- 補強範囲の広さ

これらの中でもとくに費用に影響するのが、家屋の劣化状況です。

施工とメンテナンスがきちんと行われていれば、築40年を超える家でも軽微な耐震補強で済む場合もあるでしょう。

逆に適切なメンテナンスがされていない場合やシロアリ被害がみられる場合は、それほど築年数が経っていなくても、大改修が必要になるケースもあります。

築年数はあくまで目安のひとつなので、自宅に必要な補強内容と費用を知るには、やはりプロによる診断と補強計画の提案を受けるのが最善です。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

4.木造住宅の耐震補強では補助金を活用できる場合も

耐震補強工事の費用目安は100~200万円と、とても高額です。

しかし自治体は住宅の安全性を確保するために、耐震補強を対象にした補助金制度を用意しています。

たとえば愛知県名古屋市が実施している『木造住宅耐震改修助成』では、建築年や耐震診断の結果など、いくつかの要件を満たせば最大115万円(補助率4/5以内)が支給されます。

お住まいの自治体でも、耐震改修に対する助成制度がないかあらかじめ確認してみましょう。

ほかにも、要件を満たせば、固定資産税の減税も受けられます。

1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する家屋で50万円以上の耐震リフォームを行うと、翌年分の固定資産税が半分に減額されます。

このように耐震補強工事は、自治体や国の制度を活用して費用や税負担を大きく抑えることも可能です。

耐震工事・リフォームに使える補助金について詳しく説明した記事がありますので、ぜひこちらも参考にしてください。

5.木造住宅の耐震補強の流れ

木造住宅で耐震補強工事を行うときには、どのような流れで進めていくのでしょうか。

全体の流れを確認しておきましょう。

①簡易診断

簡易診断は、自分で行う診断方法です。

建築年や建物の構造、これまでの災害履歴、増築の有無、劣化状況によって点数が振り分けられており、その点数によって、専門家への相談が必要なのかを判定します。

②一般診断

簡易診断によって不安があるとの判定になったときや、耐震性への不安が拭えないときには、専門家による一般診断を受けましょう。

一般診断では、住宅の図面を参考にしながら外側や内側を目視で確認して、耐震性を判断します。

まれに部分的に解体が必要になる場合もありますが、基本的には解体を伴わない非破壊での検査です。

評点とは?

耐震診断を受けたときには、『評点』で住宅の耐震性が評価されます。

1.0に満たないときには、耐震補強を検討しましょう。

| 1.5以上 | 倒壊しない |

|---|---|

| 1.0~1.5未満 | 一応倒壊しない |

| 0.7~1.0未満 | 倒壊する可能性がある |

| 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |

③精密診断

一般診断で問題を指摘されたら、精密診断を受けます。

精密診断では、壁や天井の一部を剥がして部材の状態や接合部の状況を調査し、図面に基づいた構造計算によって、耐震改修の必要性や方法まで判断します。

④耐震補強方法などの検討

精密診断の結果、耐震改修が必要と判定された場合、専門家と相談して耐震補強の方法を考えます。状態があまりに悪ければ、建て替えを検討することもあります。

⑤耐震改修計画の作成

耐震補強工事によって耐震性の向上ができそうなときには、工事計画を立てます。

ここで決まる計画内容によって工事費用や仮住まいの有無が決まってくるので、改修後の目標(目安となる評点)や補強方法、予算、工期などをリフォーム会社としっかり話し合うことが大切です。

⑥改修工事

耐震改修計画に基づいて、工事を行います。

仮住まいが必要になる場合は、着工までに荷物を整理し、引っ越しておく必要があります。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

6.木造住宅の耐震補強はどこに相談する?

耐震補強をしたいときは、段階によって相談先が変わってきます。

6-1.耐震診断を受ける前の場合

自宅の耐震性を調べたいときには、耐震診断を受けましょう。

耐震診断は、主に次のような窓口で相談できます。

- 市区町村の建築課や住宅課

- 建築士会、耐震診断協会のような専門団体

- 耐震診断を実施できるリフォーム会社や工務店

耐震診断の疑問点や補助金の相談をしたいときには、市区町村窓口での相談がおすすめです。耐震工事を行っているリフォーム会社も紹介してもらえる場合があります。

すぐに耐震診断を受けたいときには、耐震診断を行う専門団体やリフォーム会社、工務店などに相談するとよいでしょう。

耐震診断の詳しい流れや依頼先については、下記記事にて説明しています。

6-2.耐震診断を受けた後の場合

耐震診断によって補強工事が必要だと判定されたら、工事を依頼するリフォーム会社や工務店を探します。

その際のポイントは以下のとおりです。

- 耐震工事の実績があるか

- 補助金が利用できるか

- リフォーム事業者団体に属しているか

- アフターフォローや保証があるか

- 工事内容や費用に関して丁寧な説明があるか

耐震補強工事にはいくつか方法があるため、施工実績が多く、さまざまな提案を行ってくれる業者に依頼するのが安心です。

また、補助金制度を利用する場合は、その業者が補助金の手続きに慣れているか、補助金対象の登録会社になっているのかも確認してください。

さらにアフターフォローや保証の有無、見積もり内容の説明など、依頼先を決めるときにはチェックすべきポイントがいくつもあります。

手間をかけずにスムーズに会社探しを進めたい場合は、リフォーム会社紹介サイトの利用がおすすめです。

リフォームガイドでは、お住まいの地域で耐震診断や補強工事を実施できるリフォーム会社のご紹介、相見積もりまでサポートしています。

「スムーズに信頼できる会社を探したい」というときに、ぜひご活用ください。

▼関連記事

7.まとめ

「地震大国」とも呼ばれる日本で大切な家族と家を守るためには、耐震性の確保が欠かせません。

工事の費用目安は100〜200万円と高額ですが、「命と財産を守るための投資」と考えれば、決して高い費用ではないでしょう。

自宅の耐震性と必要な耐震補強を知るためにも、まずは耐震診断を受け、現状を把握するところから始めてみませんか?

依頼先で悩んだときには、ぜひリフォームガイドをご活用ください。

専属のコンシェルジュが耐震診断や耐震補強を実施できる優良業者をご紹介し、相見積もりまでしっかりとサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

なら

なら