トイレの床からの水漏れは、放置すると階下への漏水や床材の劣化など深刻な問題を引き起こす可能性があるため、発見したらすぐに対処する必要があります。

この記事では、トイレの床の水漏れの原因から応急処置、プロへの依頼方法まで詳しく解説します。

目次

1.トイレの床の水漏れの原因

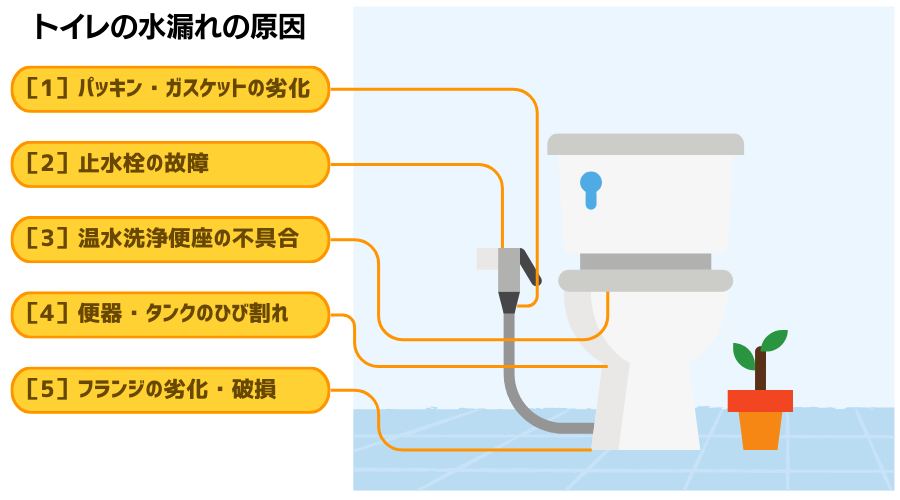

トイレの床に水漏れが発生する原因はいくつかあります。早期発見・早期対応のためにも、主な原因を把握しておきましょう。

[1]パッキン・ガスケットの劣化

トイレの給水管や排水管の接続部分に使用されているパッキンやガスケットは、経年劣化によりひび割れや硬化が発生します。これにより水漏れが起きやすくなります。

特に施工から10年以上経つトイレでは、パッキンの劣化による水漏れが多く見られます。

[2]止水栓の故障

トイレの給水を制御する止水栓は、トイレ背面の壁や床に設置されています。

止水栓が故障すると、水の流れを正常にコントロールできなくなり水漏れの原因となります。止水栓のハンドル部分や本体からの水漏れが見られた場合は、止水栓自体の交換が必要になることがあります。

[3]温水洗浄便座の不具合

温水洗浄便座(ウォシュレットなど)の内部機器や接続部分からの水漏れも頻繁に見られます。特に給水ホースの接続部分や、便座本体内部の配管からの漏水が多いです。

温水洗浄便座は精密機器のため、内部での漏水は外部からは気づきにくいこともあります。

[4]便器・タンクのひび割れ

便器やタンク本体にひび割れが生じると、そこから水が漏れ出します。陶器製の便器は強い衝撃を受けたり、極端な温度変化にさらされたりするとひび割れることがあります。

特にタンクの底部にひび割れが生じると、水を溜めるたびに床に漏れ出してしまいます。

[5]フランジの劣化・破損

便器と排水管を接続するフランジ部分が劣化したり破損したりすると、排水時に水が漏れることがあります。

フランジ部分はゴム製のシールで密閉されていますが、これが経年劣化すると水漏れの原因となります。

2.トイレの床が水漏れした場合の応急処置

水漏れを発見したら、まずは応急処置を行い、被害の拡大を防ぎましょう。

[1]止水栓を閉める

トイレへの給水を止めるために、まずは止水栓を閉めます。

【止水栓の閉め方と手順】

- トイレの横か後ろに止水栓があるので探す

- 止水栓のハンドルを時計回り(右回り)に回す

- カチカチと音がして回らなくなるまで回す

- 試しにトイレを流してみて、タンクに水が溜まらなければOK

- 止水栓が固くて回らない場合は、無理に回さず業者に連絡する

止水栓の場所や止め方はトイレのタイプによっても変わります。タンクレストイレやフラッシュバルブ式トイレの場合は、こちらの記事も参考にしてください。

→トイレの水が止まらない!どうすればいいの?【止水方法】(もっとわくわくマンションライフ)

[2]濡れた箇所をふき取る

水漏れした箇所は速やかに乾いたタオルやぞうきんでふき取りましょう。放置すると床材が傷んだり、カビの発生原因になったりします。特に便器の周辺や壁との接続部分は水が溜まりやすいので、念入りにふき取ることが大切です。

[3]アルコールで除菌

水漏れした箇所は雑菌が繁殖しやすいため、ふき取った後にアルコールスプレーなどで除菌することをおすすめします。

トイレの水には細菌が含まれている可能性があるため、衛生面に配慮した対応が必要です。

(参考)給水管のパッキン交換なら自分で修理することも可能

水漏れの原因がパッキンの劣化と判断できる場合は、自分でパッキンを交換することもできます。以下の手順で給水管のパッキン交換を行いましょう。

【必要な道具】

- 新しいパッキン(トイレの型式に合ったもの)

- モンキーレンチまたはスパナ

- タオルまたは雑巾

- 歯ブラシ(古いもの)

- シリコングリス

【給水管パッキン交換の手順】

- 止水栓を完全に閉め、タンクの水を流して空にする

- タンク下部の給水管のナットを、モンキーレンチやスパナを使って反時計回り(左回り)に回して緩める ※水が少し出ることがあるのでタオルを敷いておく

- 給水管を取り外し、接続部分の古いパッキンを取り除く

- 接続部分の汚れを古い歯ブラシなどで丁寧に掃除する

- 新しいパッキンを取り付ける前に、パッキンにシリコングリスを薄く塗る(潤滑効果で漏れを防ぎ、劣化も防止できる)

- 新しいパッキンを正しい位置に取り付ける

- 給水管を元の位置に戻し、ナットを締める

※締めすぎるとパッキンが変形するので、適度な力加減で - 止水栓を開いて水を流し、接続部からの水漏れがないか確認する

3.賃貸物件でトイレの床が水漏れしたら管理会社に連絡

賃貸物件に住んでいる場合、トイレの水漏れを発見したらまずは迅速に管理会社に連絡しましょう。賃貸物件の修繕はオーナー側の義務となるためです。

水漏れは階下の部屋に影響を与える可能性があり、放置すると被害が拡大するリスクがあります。管理会社に連絡した際は、水漏れの状況を詳しく伝え、指示を仰ぎましょう。

多くの賃貸契約では、設備の故障による修理費用は家主(大家・オーナー)負担となっているケースが多いですが、使用者の過失による故障の場合は入居者負担になることもあります。いずれにせよ、自己判断での修理は避け、必ず管理会社の指示に従うようにしましょう。

4.トイレの床の水漏れが改善しない場合はプロに依頼!

応急処置を行っても水漏れが改善しない場合は、プロの業者に修理を依頼することをおすすめします。

特にパッキンの劣化や温水洗浄便座の故障など、専門的な知識や工具が必要な修理は素人では対応が難しいです。

| 修理内容 | 費用相場(税込) |

|---|---|

| タンク内の修理 | 8,000円〜15,000円 |

| パッキンの交換・調整 | 8,000円〜15,000円 |

| 床の張替え | 20,000円/㎡〜 |

| 給排水管 | 4,000円〜 |

| 温水洗浄便座修理 | 8,000円〜 |

| 便器交換 | 30,000円〜 ※20万円を超える場合もあり |

※2025年3月時点での費用相場です。エリアによって異なる場合があります。

5.信頼できる業者を選ぶポイント

トイレの修理を依頼する際は、信頼できる業者を選ぶことが大切です。以下のポイントを参考にしてみてください。

[1]複数の業者から見積もりを取る

複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格を把握することができます。見積もりを依頼する際は、修理内容や交換部品の詳細、作業時間などの内訳が明確に記載されているかをチェックしましょう。

あいまいな表現や「諸経費」などの曖昧な項目が多い見積もりは注意が必要です。

[2]施工実績・口コミをチェックする

業者のウェブサイトや口コミサイトで施工実績や評判をチェックすることをおすすめします。

特に「水漏れ修理」「トイレ修理」などの実績が豊富な業者は安心です。

また、知人や家族からの紹介も信頼性の高い情報源となります。

[3]アフターフォローの充実度を確認する

修理後のアフターフォロー体制も重要なポイントです。保証期間や緊急時の対応、メンテナンスサービスなどが充実している業者を選ぶと安心です。

修理完了後も疑問点や不具合があった際にすぐに対応してもらえるかどうかを事前に確認しておきましょう。

6.トイレの床の水漏れを予防するポイント

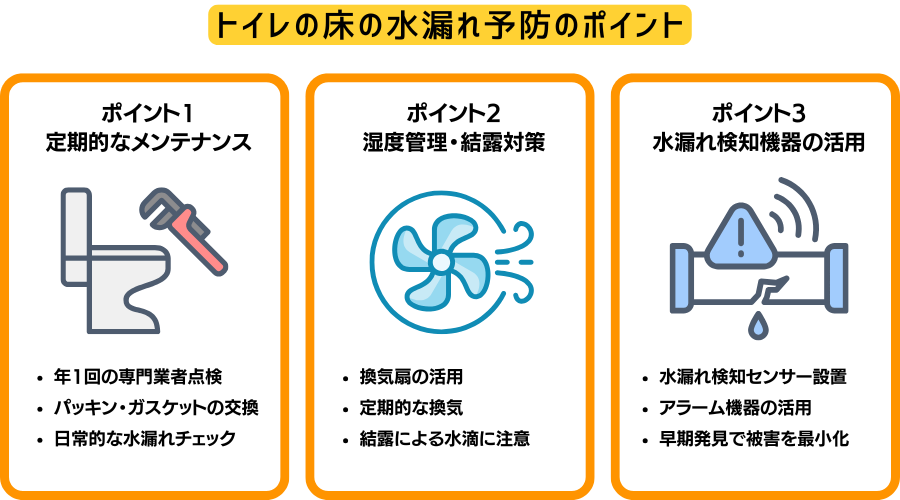

水漏れは事前の予防策で防げることも多いです。以下のポイントを押さえて、トイレの水漏れを未然に防ぎましょう。

[1]定期的なメンテナンス

トイレは毎日使用する設備なので、年に1回程度は専門業者によるメンテナンスを受けることをおすすめします。特にパッキンやガスケットなどの消耗品は定期的な点検・交換が必要です。

また、日常的にも便器周りの掃除をする際に、水漏れの兆候がないかチェックする習慣をつけると良いでしょう。

[2]湿度管理・結露対策

トイレ内の湿度が高いと、機器の劣化を早める原因になります。特に冬場は便器や給水管に結露が発生しやすく、これが床を濡らす原因になることがあります。

換気扇を回したり、窓があれば定期的に換気したりして、トイレ内の湿度を適切に保つようにしましょう。

[3]水漏れ検知機器やセンサーの活用

最近では、水漏れを早期に発見できる検知センサーやアラーム機器も市販されています。これらを設置することで、小さな水漏れでも早期発見が可能になります。

特に留守がちな家庭や高齢者のいる家庭では、水漏れ検知機器の導入を検討してみると良いでしょう。

7.まとめ

トイレの床の水漏れは、パッキンの劣化や止水栓の故障、便器のひび割れなど様々な原因で発生します。

水漏れを発見したら、まずは止水栓を閉めて応急処置を行い、状況に応じて管理会社やプロの業者に連絡しましょう。

また、定期的なメンテナンスや湿度管理などの予防対策を行うことで、水漏れのリスクを低減することができます。

トイレは毎日使う大切な設備です。適切なケアと迅速な対応で、快適なトイレ環境を維持しましょう。

なら

なら