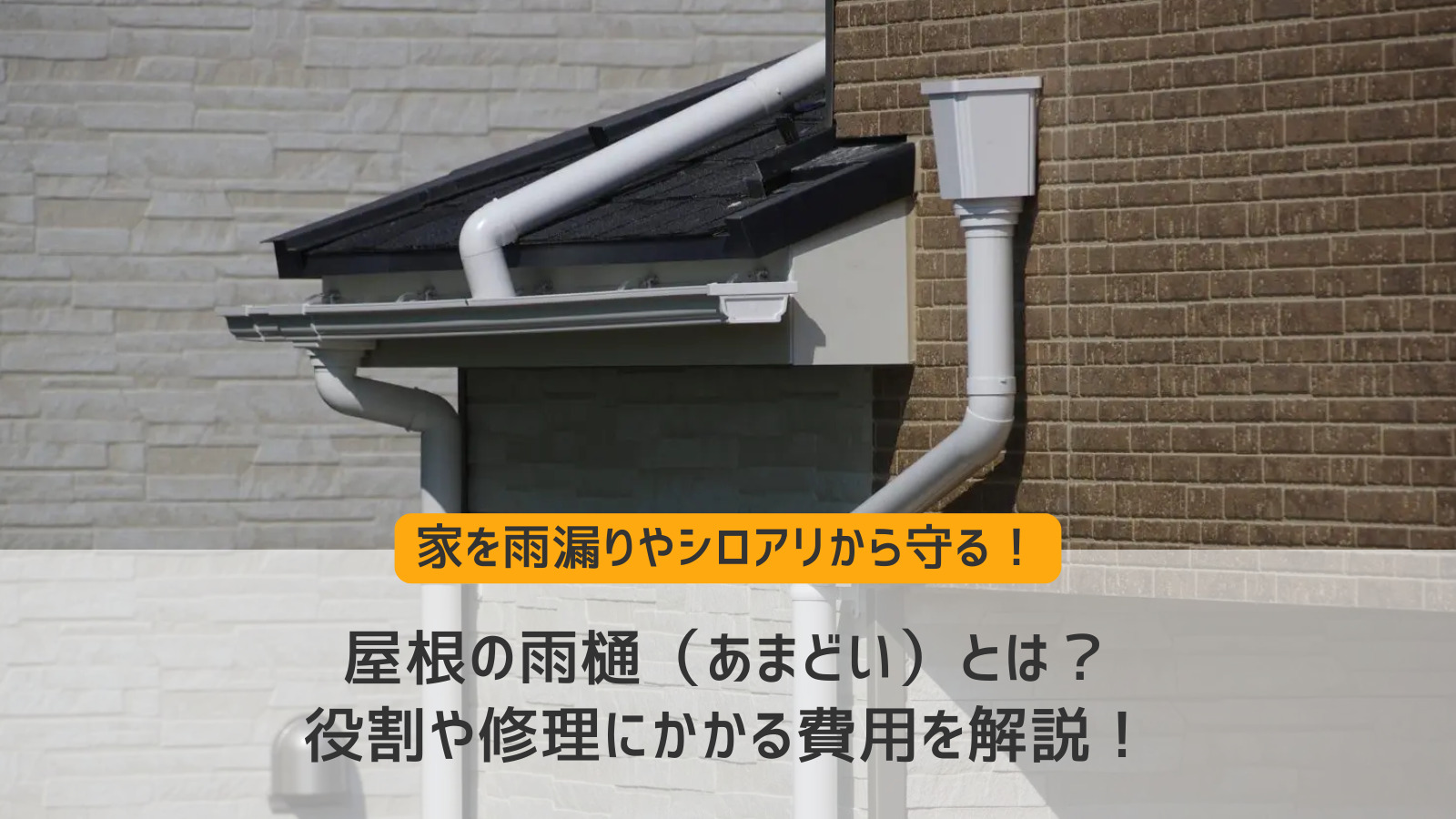

屋根から流れ落ちる雨水を適切に排水する雨樋(あまどい)は、建物を長持ちさせるための重要な設備です。雨水を制御することで、外壁の汚れや基礎部分の浸食を防ぎ、建物全体を保護する役割を担っています。

しかし、築年数がたつにつれて落ち葉の詰まりや部材の劣化などのトラブルが発生し、対策が気になっている方も多いでしょう。

この記事では、雨樋の基本的な構造や役割から、種類や材質の特徴、メンテナンス方法、修理費用まで詳しく解説します。適切な維持管理によって建物の寿命を延ばし、快適な住まいを長く保つためのポイントをしっかりと押さえましょう。

1. 雨樋とは?3つの主要部材から構成される

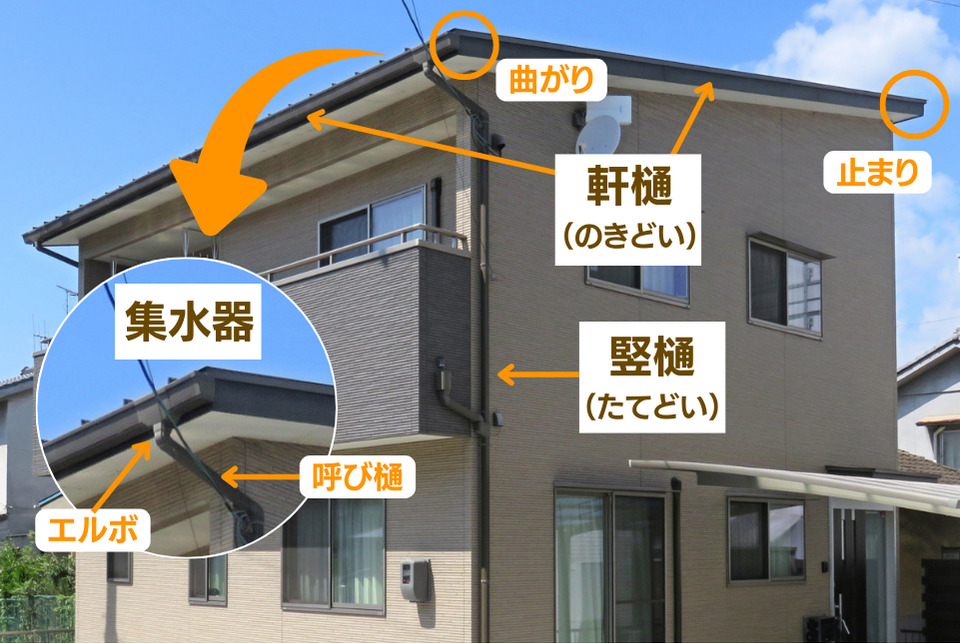

雨樋は「軒樋(のきどい)」「竪樋(たてどい)」「集水器」という3つの主要部材で構成されています。各部材の名称と役割を正しく理解しておくことで、不具合が発生した際に業者への状況説明がスムーズになり、適切な対応を受けやすくなります。

不具合があったときに業者に正しく状況を伝えるためにも、部材の名前を理解しておきましょう。

1-1. 軒樋(のきどい)

軒樋は、屋根の軒先に設置され、雨水を受け止めるための最初の部材です。一見水平に見えますが、実は雨水をスムーズに流すため、集水器に向かって緩やかな勾配が付けられています。

主な付属部材は、以下の2つです。

- 曲がり:屋根の角で軒樋が交わる部分に使用する

- 止まり:端部からの雨水漏れを防ぐ

特に止まりは接着剤でしっかりと固定し、漏水を防ぐ重要な役割を担っています。この軒樋の設置状態が、雨水排水の効率を大きく左右します。

1-2. 竪樋(たてどい)

竪樋(たてどい)は、集水器で集められた雨水を地上まで導く縦型の配管です。建物の形状に合わせて適切に配置するため、以下の重要な部材が使用されます。

- 呼び樋(よびどい):集水器との距離調整

- エルボ:方向変更

- 竪継手:竪樋同士の接続

- 合わせ桝:バルコニーなどからの排水と合流させる

これらの部材が適切に組み合わされることで、効率的な雨水排水が実現できます。

1-3. 集水器

集水器は、軒樋と竪樋を接続するT字型の重要な中継点です。箱型の形状をしており、軒樋から集まった雨水を効率的に竪樋へと導く役割を果たします。

集水器に不具合が生じると雨水が適切に排水されず、雨漏りなどの深刻な問題につながる可能性があります。定期的な点検と清掃が特に重要な部位といえるでしょう。

建物の規模や形状によっては複数の集水器が必要となることもあります。

【豆知識】「雨樋」「とよ」「とゆ」の違い

雨樋は地域や業者によって「とゆ」「とよ」という呼び方もありますが、これは「とい」という音が方言や習慣で変化したものです。

職人さんが「とゆ」「とよ」と表現することもありますが、意味は全く同じなので、一般的な「とい」として理解して問題ありません。

2. 屋根の雨樋の役割とは?

雨樋は、屋根から落ちる水を受け止めて流すだけでなく、建物や土地を保護するためにも重要です。

雨樋の主な役割は、以下の4つです。

- 雨漏りを防止する

- 外壁や基礎部分を保護する

- 雨で地面がえぐれないようにする

- シロアリの発生を抑制する

具体的にチェックしていきましょう。

2-1. 雨漏りを防止する

雨樋がないと、雨が外壁と屋根の隙間に浸入しやすくなり、雨漏りが起こる危険性があります。

外壁と屋根の接合部は他の部位に比べて耐久性が低いため、雨樋で雨水を誘導しなければ隙間から水が浸入してしまうのです。

2-2. 外壁や基礎部分を保護する

雨樋を設置しないと雨が地面に落ちた際に水がはねて、外壁や基礎を劣化させてしまいます。

同じ場所に何度も水しぶきが飛ぶため、頑丈な外壁や基礎部分であっても徐々に削られるおそれがあるためです。

2-3. 雨で地面がえぐれないようにする

さらに、雨樋がないと、屋根から落ちた雨が地面を削ってしまいデコボコになります。

雨樋があれば雨水を下水道まで一直線に流すことが可能なため、土が削れる心配がありません。

2-4. シロアリの発生を抑制する

また雨水が地面を削ると、家のまわりの土が湿り、シロアリが発生しやすい環境をつくってしまいます。

シロアリが増えると家の木材が食い荒らされ、最悪の場合は建て替えが必要になります。広範囲の地面の中を湿らせないためにも、雨樋が正常に機能することはとても重要なのです。

3. 屋根の雨樋が壊れるケースと修理方法

雨樋の故障は、建物への深刻な被害を引き起こす可能性があります。主な故障の原因と対処方法を理解し、早めの対策を講じることが重要です。ここでは、代表的な6つのケースについて解説します。

3-1. 落ち葉やごみの詰まり

雨樋は落ち葉や木の枝、時には鳥の巣や小動物の死骸が詰まる可能性があります。特に集水器と縦樋は要注意箇所です。詰まりを放置すると、雨水があふれて軒裏や外壁に浸入し、木材や土台の腐食を引き起こす危険もあります。

定期的な清掃が重要で、特に梅雨前と落葉後の点検をおすすめします。点検や掃除は、基本的には業者(ハウスメーカー・工務店・雨樋修理業者・ホームセンター)に依頼しましょう。雨樋は高所にあるため、脚立に昇っての作業は危険が伴うためです。

手の届く範囲であれば、ごみ除去、ブラシ清掃、詰まりの原因となる突起物があればヤスリで削るなどの予防措置を行っても良いでしょう。

3-2. 経年劣化

雨樋の寿命は一般的に20~30年程度です。築20年を超えると金具のさび、くぎの緩み、カビやコケの発生、継手の外れなど、さまざまな劣化症状が現れます。

金具の腐食や継手の劣化は、突然の雨樋落下につながる危険性があるため、全体的な修理・交換を検討しましょう。

すでに雨樋の機能に不具合があるようでしたら、建物への二次被害を防ぐためにも、早めの対策が重要です。

また、部分的な劣化が見られる場合は、部分補修も可能ですが、全体の交換が良い場合もあります。

近い将来ほかの箇所も劣化する可能性が高いため、何度も足場を組んで部分修理するより、一回で工事を終えるほうが長期的なコストパフォーマンスがいいためです。

3-3. 傾斜不良

雨樋は雨水を効率的に集水器へ導くため、わずかな傾斜が必要です。一般的に10メートル当たり3~5cmの勾配が適正とされ、集水器の位置に応じて片勾配や「へ」の字型に設置されます。

この傾斜が支持金具の緩みやゆがみによって崩れると、雨水が溜まってしまったり、あふれたりします。

修正には金具の点検と調整が必要ですが、素人の力任せな作業は金具の破損を招く恐れがあるため、専門家による適切な調整がおすすめです。

また、傾斜が不適切な場合、水の流れが遅過ぎて詰まりの原因や、逆に早過ぎて集水器での処理が追いつかないなどの問題が発生します。定期的な点検で傾斜の状態を確認し、必要に応じて調整することが重要です。

3-4. 雪や台風などの自然災害による被害

自然災害による雨樋の損傷は、特に2階部分で発生しやすく、強風によるゆがみや雪の重みで深刻な被害が起こることがあります。台風シーズンには、飛来物による損傷のリスクも高まるでしょう。

このような自然災害による損傷は、火災保険の対象となる可能性が高いため、修理を依頼する前に火災保険適用の可否を確認しましょう。

信頼できる業者に依頼すれば、保険申請に必要な損害状況の写真撮影や書類作成にも協力してくれます。

3-5. 支持金具の故障

支持金具の故障は、雨樋全体の機能に重大な影響を及ぼします。金具が外れたり抜けたりすると、雨樋本体に過度な負担がかかり、ゆがみや破損を引き起こす可能性があります。

この場合、単なる金具の取り付け直しだけでは不十分で、雨樋全体の点検と必要に応じた交換が必要です。特に経年劣化による金具の腐食や、建物の壁面との固定部分の緩みは、突然の落下につながる恐れがあります。

交換は高所での作業となるため、専門業者による適切な診断と修理が不可欠です。

3-6. 施工不良による継手(つぎて)の外れ

継手(つぎて)の外れは主に接着不良や経年劣化が原因で発生します。1、2カ所の軽微な場合は自己修理もできますが、高所作業となるため、基本的には専門家へ依頼してください。

自己修理を行う場合は、同一メーカー・同一型番の継手を使用しなければならず、材料の手配が難しいことも少なくありません。

また、修理の際は、古い接着剤や汚れを完全に除去し、雨樋専用の接着剤を使用してしっかり固定する必要があります。目に見えなくても、他の部分も同様の問題が発生している可能性があるため、一度業者に点検してもらうと安心です。

4. 屋根の雨樋工事にかかる費用

雨樋工事の費用は、修理・補修か全面交換かで大きく異なります。また、材質や工事の規模、足場の必要性によっても変わります。

ここでは、一般的な戸建て住宅における具体的な費用相場を見ていきましょう。

4-1. 修理・補修

雨樋の部分的な修理や補修は、症状と範囲によって費用が変動します。一般的な工事費用の目安は、雨樋本体の交換が1m当たり3,000~5,000円、継ぎ手の補修が1カ所当たり5,000円~2万円です。

また、定期的な清掃は1回当たり1~3万円程度が相場です。ただし、これらの工事には通常、足場の設置が必要となり「足場の組み立てなど作業主任者」の人件費も含めると、想像以上の費用がかかることもあるので注意しましょう。

4-2. 交換費用

雨樋の全面交換は、一般的な30坪程度の住宅で30~50万円程度が相場です。費用の幅が大きい理由は、選択する材質や建物の構造によって大きく変動するためです。耐久性の高い銅やアルミニウム、ステンレスを使用する場合は50万円以上になることもあります。

また、足場設置費用や養生費用、廃材処理費用なども必要です。

4-3. 塗装費用

屋根や外壁の塗装と同時に、雨樋も塗装をすることが多いです。費用は1メートル当たり600~1,000円程度が相場です。

雨樋は、10年ほどで塗装の剥がれや退色が起こります。問題なく機能していたとしても、美観を損ねるほか、放置しておくとサビが発生しやすく、劣化を進めることになるため、外壁や屋根と同じように定期的な塗装メンテナンスをしましょう。

5. 屋根の雨樋の種類と選び方

雨樋を全て付け替える場合には、違う種類にすることも可能です。形状や素材によって、向いている屋根の形状や地域が異なるため、それぞれの違いを押さえておきましょう。

ここでは、形状と材質による雨樋の種類の違いをそれぞれ解説します。

5-1. 形状の種類

形状は以下の3種類です。

- 半円型

- 角型

- 特殊型

以下ではそれぞれの形状の特徴を紹介していきます。

半円型

円柱を縦に半分に割ってから、横向きに設置するタイプが半円型です。一般的な形状で、多くの住宅で利用されています。価格が安いため、雨樋にこだわりがないのであれば半円型を選べば問題ないでしょう。

角型

四角形の雨樋が角型です。半円型に比べて処理できる雨水の量が多いため、水が1カ所に集まりやすい「片流れ屋根」に適しています。

また、短時間での降水量が多い地域に適しているでしょう。

特殊型

雨樋の上に小さな屋根がついた形状です。夏場は雨を処理して、冬場は雪が積もっても破損しないよう小さな屋根がついています。

積雪がある地域では雨樋に雪が積もって重さに耐えきれずに破損するケースが少なくありません。また、屋根の雪を地面に落とす「雪おろし」の作業によって雨樋に負荷がかかる場合もあるでしょう。

そういった場合に、特殊型の雨樋は役立ちます。難点としては、特殊な形状のために価格は高額となることでしょう。特殊型の雨樋は、北海道や東北地方などの雪が積もる地域に適しています。

5-2. 材質の種類

材質は以下の6種類です。

- 塩化ビニル樹脂

- 他の合成樹脂

- ガルバリウム鋼板

- 銅

- アルミニウム

- ステンレス

以下では材質について具体的に記載していきます。

塩化ビニル樹脂

「塩ビ」とも呼ばれる樹脂素材で、多くの住宅の雨樋で利用されている素材です。安価というメリットがありますが、耐久性が低いデメリットもあります。特にこだわりがなければ塩化ビニル樹脂で雨樋をつくりましょう。

他の合成樹脂

「塩ビ」以外の合成樹脂を利用した雨樋です。「塩ビ」よりも耐久性が高いというメリットがありますが、価格が高いというデメリットもあります。金属製よりも安く、「塩ビ」よりも耐久性が高い素材を求める人に適しています。

ガルバリウム鋼板

さびにくく耐久性が確保できる金属素材です。雨樋に使う金属素材のなかでは特に普及している素材です。耐久性にも優れますが、塩化ビニル製よりも価格は高めです。

銅

神社や寺の雨樋に使われている素材です。耐久性が非常に高いメリットがありますが、価格が特に高いデメリットもあります。デザイン性が高く、見た目を重視する場合には利用を検討してみてもよいでしょう。

アルミニウム

アルミニウムは雨でさびにくく反りが発生しにくいメリットがありますが、流通量が少なく価格が非常に高額というデメリットもあります。

また、他の素材に比べて接合部を少なくすることが可能なため、劣化しにくい点もメリットでしょう。アルミニウムは、サビを絶対に避けたいと考える人に向いています。

ステンレス

ステンレスは雨でさびにくく接合部が目立たないメリットがありますが、流通量が少なく価格が高額というデメリットもあります。アルミニウムに比べると価格が安いでしょう。

アルミニウムは高過ぎて手が出ないけれどステンレスなら支払えるという場合に適しています。

各素材のメリットとデメリットを以下にまとめたので参考にしてください。

| 材質 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 塩化ビニル樹脂 |

|

|

| 他の合成樹脂 |

|

|

| ガルバリウム鋼板 |

|

|

| 銅 |

|

|

| アルミニウム |

|

|

| ステンレス |

|

|

6. まとめ

雨樋は、建物を雨水から守る重要な設備です。軒樋、竪樋、集水器の3つの主要部材で構成され、それぞれが適切に機能することで、外壁や基礎の保護、雨漏り防止、シロアリ被害の抑制など、多くの役割を果たしています。

一般的な耐用年数は20~30年で、定期的な点検と維持管理が欠かせません。特に落ち葉やごみの詰まり、経年劣化、傾斜不良には注意が必要です。

DIYでの清掃や簡単な補修は可能ですが、高所作業となるため、安全面を考慮して専門業者への依頼をおすすめします。特に20年以上経過した雨樋は、全体的な点検と必要に応じた交換を検討する時期といえるでしょう。

なら

なら