近年日本では大きな地震が相次いで起こっており、今後も日本各地で大きな地震が起こることが予想されています。

2024年1月に発生した能登半島地震では、全壊・半壊・一部破損を合わせて合計102,395棟もの住家に被害がおよび、発生直後は1万人以上の方が避難生活を余儀なくされていました。

(2024年12月24日時点の情報)

(内閣府|防災情報のページ)

地震が来た時に起こりうる膨大な被害を最小限に抑えるためには、普段から対策を積み重ねて少しずつ地震に強い家を作っていくことが大切です。

この記事では、今すぐにできる地震対策から家の倒壊を防ぐための耐震対策まで詳しく解説していますので、今日から地震に備えた対策を進めていきましょう。

目次

1.今すぐできる家の地震対策4つ

今すぐできる家の地震対策には以下の4つがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①家具の転倒防止対策を行う

東京消防庁によると、地震によるけがの原因のうち約30~50%が、家具の転倒や落下・移動によるものです。また、転倒した家具がストーブなどにぶつかることで火災を引き起こす恐れや、倒れた家具が通路や扉を塞いでしまい、逃げられなくなってしまう可能性もあります。

こうした事態を防ぐためにも、地震が起こった時に家具が倒れないようあらかじめ固定しておくことが大切です。

家具の種類によって必要な対策は異なりますので、それぞれの家具に合わせた防止策を解説していきます。

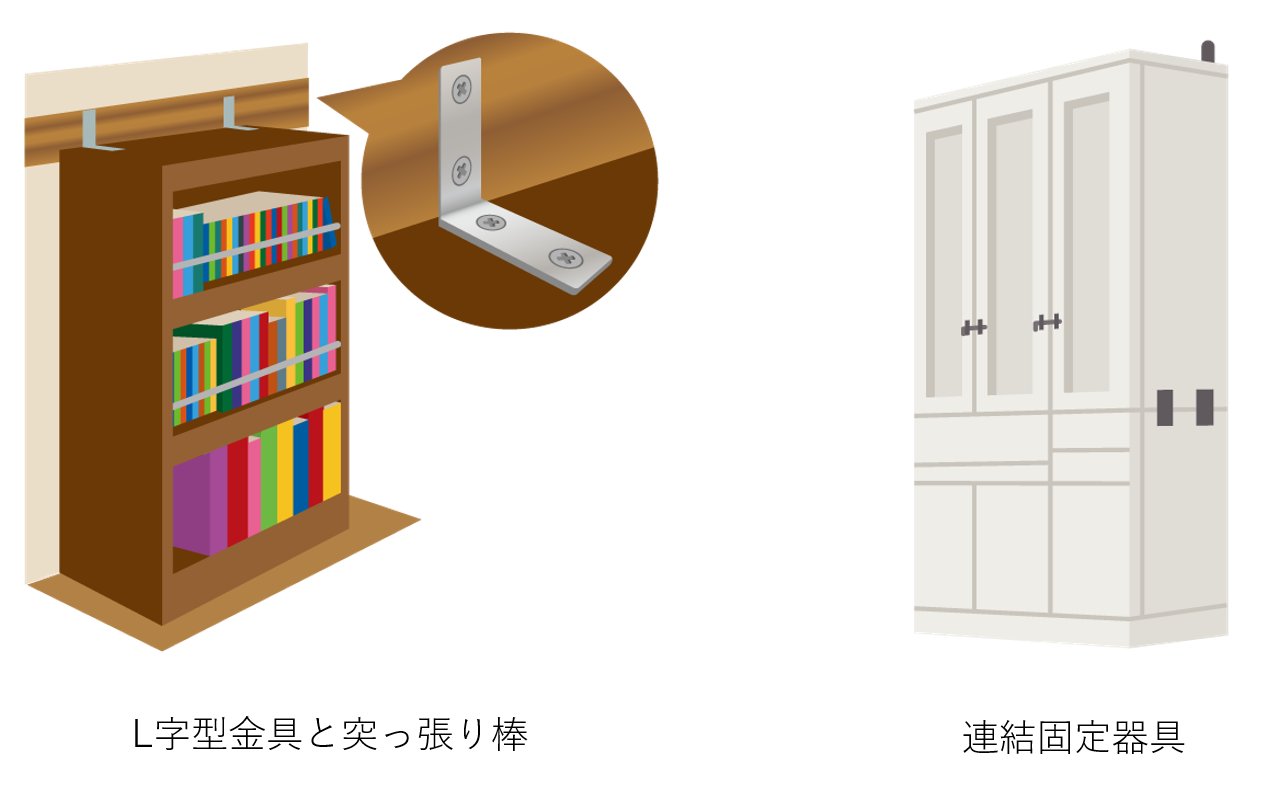

(1)本棚・タンスなどの大型の家具

本棚やタンスなどの大型の家具は、L字型の金具やワイヤーなどを使ってしっかり壁に固定して倒れることのないようにしておきましょう。

連結していないものを2段以上重ねている場合は、地震の揺れで上部が落下してくる恐れがあるので連結固定器具を使用した対策が必要です。

本棚の場合は、落下防止シールや突っ張り棒を使用して、棚本体だけではなく、本が飛び出さないようにしたり、重い本を下段に集めて重心を安定させることで、より倒れにくくしておくなどの工夫をすることも大切です。

(2)食器棚

食器棚も本棚同様、L字型金具やワイヤーを使用して倒れないようしっかり壁に固定しましょう。

また、食器は落として割れてしまった場合に破片によるけがなどの二次被害の恐れがあります。地震の揺れで扉が開いてしまわないように留め具を取り付けるなど中身が飛び出さない対策をとりましょう。

さらに、ガラスタイプの食器棚の場合は倒れた際にガラスが飛び散る恐れがあるため、その対策としてガラス面に飛散防止フィルムを貼るのも有効です。

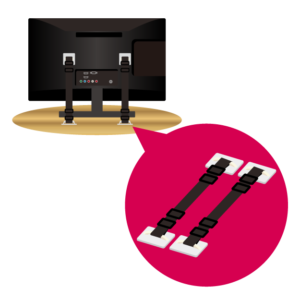

(3)テレビ・パソコンなどの置き式家具

テレビやパソコンのデスクトップなどには不安定なものが多いため、下に粘着マットを敷いて安定感を出すことや、置いてある台や壁などに固定しておくと転倒のリスクを抑えることができます。

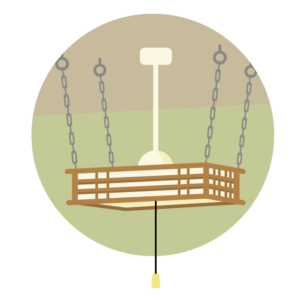

(4)照明器具

つり下げ式の照明器具を使用している場合は、地震の揺れによって天井を傷つけたり、照明器具の部品が落下してくることが考えられます。

どちらも天井が崩れたり足を怪我したりなどの被害が起こる可能性がありますのでつり下げ式の照明器具はチェーンやワイヤーを使って揺れが最小限になるようにしておきましょう。

天井に直付けするタイプの照明に変更するのも対策のひとつです。

(5)冷蔵庫

冷蔵庫は家電の中でも非常に大きな家電で、中身の量にもよりますが数10キロ~100キロ近くの重さがあります。

倒れた際の衝撃はそれ以上になることが予想されるため、裏側をベルトやワイヤーなどで固定する、耐震マットを敷く、天井と冷蔵庫の間に突っ張り棒を入れるなどして、倒れないようにしておきましょう。

②家具の配置を見直す

家具ひとつひとつの転倒防止策を取ることも大切ですが、家具の配置を見直すことも地震が来た時に家や命を守る対策になります。

地震が来た時の被害に、家具が倒れてドアが開かない、通路を塞いでしまって逃げられない、家具の下敷きになってしまうなどがあげられます。

これらの被害は家具の配置を見直すことで発生するリスクを下げることができますので、下記のポイントを確認して家具の配置を見直してみましょう。

- 出入口付近や通路には家具を置かない

- 避難の妨げにならないような向きや配置を心がける

- 寝室や子ども部屋にはできるだけ家具を置かない

- 人の出入りが少ない部屋に家具をまとめる

- 家具は壁にもたれ気味に設置する

また、家具の配置を見直す際に合わせて、家の中から外に逃げる時の脱出経路や防災グッズを置く場所を家族全員で確認しておくと、いざという時にすぐに行動に移すことができるので安心です。

③窓ガラスの飛散防止対策を行う

地震の揺れや家具の転倒で窓ガラスが割れてしまうことも考えられます。

窓ガラスが割れると、飛び散った破片に触れてけがをするだけではなく、周囲に置かれている家具を傷つけてしまうこともあるでしょう。

このような二次被害を防ぐためにも、窓ガラスには飛散防止フィルムを貼っておくことが大切です。万が一窓ガラスが割れてしまったとしても破片が飛び散ることを防げるので家と自分の身を守ることにつながります。

④家の周りの安全点検を行う

地震対策は家の中だけではなく、家の周囲の安全も確認することが必要です。

以下の表を参考にして被害を最小限に抑える対策を取りましょう。

|

点検場所 |

対策 |

|---|---|

|

屋根 |

・不安定なアンテナ、屋根瓦を補強する |

|

ベランダ・庭 |

・植木鉢などの整理整頓 |

|

プロパンガス |

・ボンベを鎖でしっかり固定する |

|

ブロック塀 |

・基礎部分がないものや鉄筋が入っていないものは補強する |

参考:東京都防災ホームページ

地震が起きた時の行動を決めておくことも重要

地震はいつどこで起きるかわかりません。いざ起きてしまったときに慌ててしまうことのないように、普段から地震が起きた時の行動について家族で確認しておきましょう。

住んでいる地域の災害時の避難場所や避難経路の確認はもちろんですが、別々の場所にいた時の安否確認の手段を確認することも大切です。

特に災害時は電話やメールがつながりにくくなることが多いため、代替手段として以下のサービスの利用も検討してみてください。

災害時の連絡手段

- 災害用伝言ダイヤル

- 災害用伝言版

- 各種SNS(X、LINE、Facebook)

事前にそれぞれの使い方も確認しておきましょう。

2.家全体の耐震性も確認する

ここまで、今すぐできる家の地震対策について解説をしてきましたが、いざ地震が来た時に家が倒壊してしまっては元も子もありません。

地震に備えるためには上記のような安全に配慮した個々の対策に加えて、家全体の耐震性についても確認することが大切です。

家全体の耐震性を確認する方法には耐震診断があります。耐震診断では専門家が今の家の耐震性から、どのくらいの耐震補強が必要であるかを判断してくれますので、結果をもとに耐震性を高めるための耐震リフォームを行います。

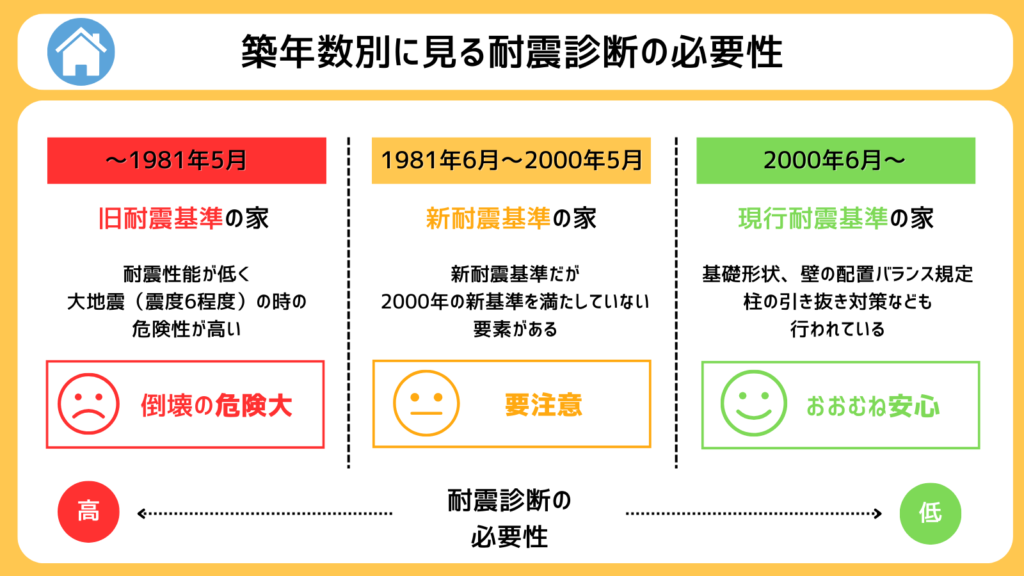

下記の表は築年数別に耐震診断の必要性をまとめたものです。

表を見て、ご自宅がどの状態にあたるのか確認してみてください。

2024年1月に発生した能登半島の地震でも多くの方が家屋倒壊の被害に遭い、家全体の耐震化の遅れが浮き彫りとなりました。地震による被害を最小限に抑えて安全を確保するために、まずは専門家に耐震診断を依頼しましょう。

耐震診断についてより詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

耐震診断を装った詐欺に注意!

近年、悪質なリフォーム会社による詐欺の被害に遭う方が増加しています。

実際に、専門の業者を装い「無料で耐震診断を行います」と言って点検するふりをして、「耐震強度が足りていないので倒壊する恐れがあります」などと不安をあおり、高額な耐震リフォームを勧められたという事例も報告されています。

こうした悪質な詐欺は災害発生後に特に増える傾向がありますので、リフォーム会社を装った急な訪問にはご注意ください。

耐震診断を依頼する際は信頼のある業者に依頼する、複数のリフォーム会社から相見積もりを取るなどの方法で、詐欺の被害に遭わないように対策することも大切です。

リフォームガイドでは、厳しい審査をクリアした優良業者のみをご紹介しています。

耐震リフォームに詳しい業者を紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

3.耐震リフォームの流れと費用

耐震リフォームの大まかな流れは以下の通りです。

- 耐震診断

- 診断結果報告・補強計画提案~契約

- 耐震補強工事の実施~アフターフォロー

専門家が耐震診断の結果をもとに、住んでいる家に必要な耐震補強計画を提案してくれます。提案内容をよく読んで内容に問題がなければ耐震補強工事の契約を結び、工事の実施という流れになります。

耐震リフォームにかかる費用は、日本木造住宅耐震補強事業者共同組合が実施した調査によると平均で163.91万円となっています。

また、内容別の耐震リフォームの費用の目安は以下の表のようになります。

|

耐震リフォームの内容 |

費用 |

|---|---|

|

壁に筋交いを設置して補強 |

25万円程度 |

|

接合部への耐震金物の取り付け |

40万円程度 |

|

屋根の軽量化 |

100万円程度 |

|

家の土台を鉄骨入りの基礎に変更 |

40~60万円程度 |

出典:大事な人を守れる耐震リフォーム|重要ポイントを全て解説!

耐震リフォームの流れや費用の詳細については以下の記事にまとめていますので、気になる方は合わせて確認してみてください。

費用を抑えたい場合は補助金の活用を検討する

耐震リフォームの費用を抑えたいとお考えの方は補助金の活用も検討してみましょう。

耐震リフォームで利用できる補助金は各自治体ごとに定められており、それぞれで適用条件や金額が異なります。自治体によっては耐震補強工事だけでなく、耐震診断の補助金を設けている場合もありますので、初めに住んでいる自治体の補助金制度について確認してみてください。

また、補助金制度以外にも減税措置が適用されます。所得税や固定資産税を始めとした多数の減税措置は補助金制度と合わせて活用することができますので、費用面で不安を感じてなかなか耐震リフォームに踏み切れない方はこうした制度の活用も視野に入れておきましょう。

▼関連記事

4.まとめ

本記事では、今すぐできる家の地震対策を4つ紹介しました。

<今すぐできる家の地震対策>

- 家具の転倒防止策を行う

- 家具の配置を見直す

- 窓ガラスの飛散防止策を行う

- 家の周りの安全点検を行う

個々の対策をしっかり行うことも大切ですが、いざ地震が発生した時に家が倒壊してしまってはどうしようもありません。本記事を参考に、今住んでいる家の状態に合わせて耐震診断も行いましょう。

リフォームガイドでは、コンシェルジュがひとりひとりに合わせたリフォーム会社を紹介しています。耐震リフォームに詳しい会社をご紹介することもできますので、

「しっかりした会社に耐震診断をお願いしたい」

「耐震リフォームに詳しい会社に相談したい」

とお考えの方はぜひ一度リフォームガイドにご相談ください。

耐震性能を備えた家にすることは大切な家族や財産を守ることにつながります。日ごろから少しずつ意識して対策していくことで、大きな地震が来た時の被害を最小限に抑えるお家づくりをしていきましょう。

なら

なら