2025年4月の建築基準法改正により、ほとんどの木造住宅での大規模リフォームでは建築確認申請が必要になりました。この影響で「リフォームに制限がかかる」という報道を見て、お住まいの再建築不可物件がもうリフォームできなくなったのかと心配になっている方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、再建築不可物件でも、建築確認申請が不要な部分的なリフォームであれば、従来通りリフォームすることは可能です。しかし、再建築不可物件は現況で適法性がないので、建築確認申請が必要な大規模リフォームを行う際に、接道義務や耐震基準などを是正する追加工事が求められる場合があります。これらの是正ができない状況では、大規模なリフォーム自体が認められないケースもあります。

この記事では、建築基準法改正で何が変わったのか、改正後もできるリフォームの内容、そして再建築不可物件でも大規模リフォームができるようにするための解決策をわかりやすく解説します。さらに、再建築不可物件でリフォームするときの資金調達での注意点も解説していますので、ぜひリフォーム前に読んで参考にしてください。

目次

1.再建築不可物件の基礎知識と2025年4月建築基準法改正の影響

最初に、再建築不可物件とはどんな物件なのか、建築基準法改正で再建築不可物件のリフォームにどんな影響があるのかを解説します。

1-1.再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、老朽化や災害などで建物を解体した後、同じ場所に新しい建物を建てることができない物件のことを指します。

さまざまな理由で再建築が制限されており、購入やリフォームを検討する際には注意が必要です。

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 接道義務を満たしていない | 建築基準法上、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。この条件を満たしていない敷地では、再建築はできません |

| 建蔽率・容積率オーバー | 敷地面積に対する建築面積の割合(建蔽率)や、敷地面積に対する延べ床面積の割合(容積率)が、法定の制限を超えている場合、再建築はできません。 |

| 耐震基準を満たしていない | 1981年以前に建てられた建物は、現行の耐震基準を満たしていない可能性があります。耐震診断で基準を満たしていないと判断された場合、大規模な増改築や建替えが制限されることがあります。 |

| その他の法令制限 | 都市計画法や消防法などの他の法令に抵触している場合も、再建築が制限されることがあります。例えば、防火地域や準防火地域内にある建物の場合、特定の建築材料を使用する必要があります。 |

再建築不可物件は、一般的に購入時の価格が低く設定され、固定資産税や都市計画税も安くなる傾向がありますが、資産価値が低いため、将来的な売却に制約が生じることがあります。

1-2.2025年4月の建築基準法改正で、大規模リフォームでは法適合化の是正が必要に

2025年4月に建築基準法が改正され、「4号特例の廃止」により、これまで建築確認が不要だった木造2階建て住宅の大規模リフォームで建築確認申請が必要になりました。

そのため、既存不適格建築物(建築基準法に適合しない既存の建物)では、大規模なリフォームを行う際に、一定の基準に適合させるための是正措置が必要になります。具体的には、増築、改築、修繕、模様替えなど、延べ面積の1/2を超えるリフォームを行う場合、接道義務や建蔽率・容積率などの法適合化が求められ、これらをクリアしなければ確認済証を得ることができません。※都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内の場合

参考:国土交通省住宅局 木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について

この改正は、既存不適格建築物の安全性を向上させることを目的としており、再建築不可物件の大規模リフォームにも大きな影響があります。

特に、「接道義務を満たしていない物件」のように敷地の問題で再建築不可となっているようなケースでは、大規模リフォームを行うこと自体が難しくなるでしょう。

2.建築基準法改正後もできる再建築不可物件のリフォーム

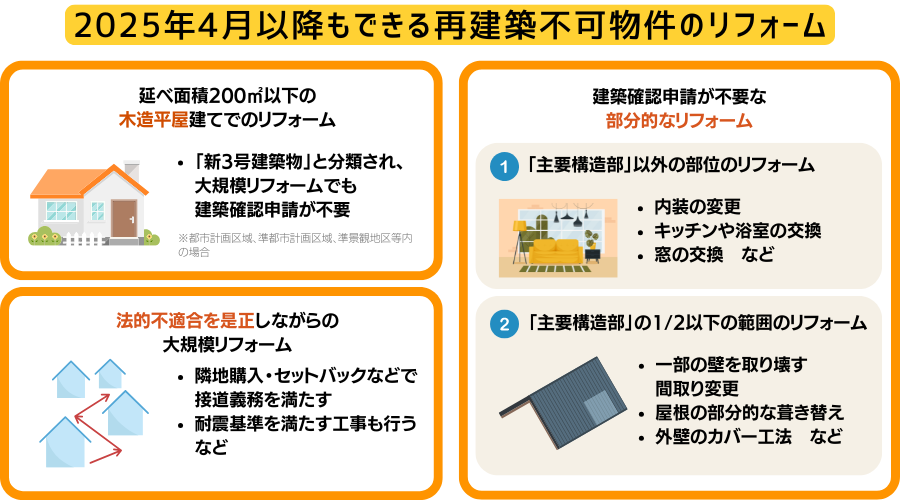

再建築不可物件であっても、条件によってはリフォームが可能です。2025年4月の建築基準法改正後も、以下のようなリフォームは行うことができます。

2-1.延べ面積200㎡以下の木造平屋建てでのリフォーム(新3号建築物)

延べ面積200㎡以下の木造平屋建ては「新3号建築物」として分類され、従来通りリフォーム時の建築確認は不要です。

そのため、再建築不可物件であっても、「新3号建築物」の要件を満たせば、大規模なリフォームも可能になります。※都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内の場合

2-2.建築確認申請が不要な、部分的なリフォーム

建築確認申請が不要な小規模なリフォームは、再建築不可物件でも行うことができます。具体的には、以下の2つのケースが該当します。

■「主要構造部」以外の部位のリフォーム

柱、梁、壁、床、屋根などの「主要構造部」に該当しない部分のリフォームは、建築確認申請が不要です。

例えば、内装の変更、キッチンや浴室の交換、窓の交換などが該当します。

ただし、耐震性や防火性能に影響を与えるようなリフォームは、確認申請が必要となる場合があります。

■「主要構造部」の1/2以下の範囲のリフォーム

「主要構造部」を含むリフォームであっても、その範囲が既存部分の1/2以下であれば、建築確認申請は不要です。

例えば、一部の壁を取り壊して間取りを変更する、屋根の一部を葺き替えるといったリフォームが該当します。

2-3.法的不適合を是正しながらの大規模リフォーム

再建築不可の理由となっている法的不適合を是正することで、大規模リフォームが可能になる場合があります。

例えば、接道義務を満たしていない場合は、隣接地を購入して接道義務を満たす、建物をセットバックして接道義務を満たすなどの方法があります。

これらの是正と合わせて行う大規模リフォームであれば、再建築不可物件でも建築確認申請を通せるようになります。

詳しくは次の章で解説します。

3.再建築不可物件での大規模リフォームを可能にする方法

先に説明した通り、再建築不可物件でも、条件によっては大規模リフォームが可能です。そのためには、再建築不可の理由となっている問題を解決する必要があります。

代表的な方法と、それぞれの注意点を見ていきましょう。

| 方法 | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 隣地を取得する | 隣接地を取得または貸借することで接道義務を満たし、再建築が可能に | 土地取得費用がかかる。隣地所有者が応じない可能性がある |

| セットバック | 建物を後退させて接道義務を果たし、再建築が可能に | 減築などの費用がかかる。建物が小さくなる |

| 43条但し書き許可を取る | 接道義務の基準緩和を受けて、再建築が可能に | 条件を満たす必要がある。許可が下りる保証はない |

| 建蔽率・容積率オーバー是正 | 延べ面積を縮小して、再建築が可能に | 建物が小さくなる |

| 耐震基準レベル是正 | 耐震リフォームを行うことで再建築が可能に | リフォームプランに影響が出る可能性がある |

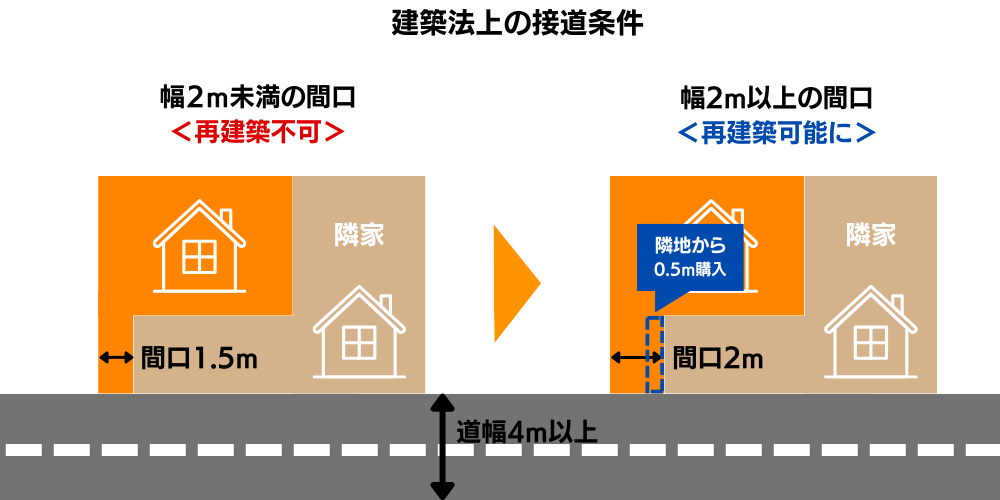

3-1.土地を取得して接道義務を果たす

再建築不可の理由として最も多いのが、接道義務を満たしていないことです。

道路に2m以上接していない土地は、原則として建物を新築できません。この場合、隣接する土地の一部を取得または貸借し、接道義務を満たすことで再建築が可能になります。

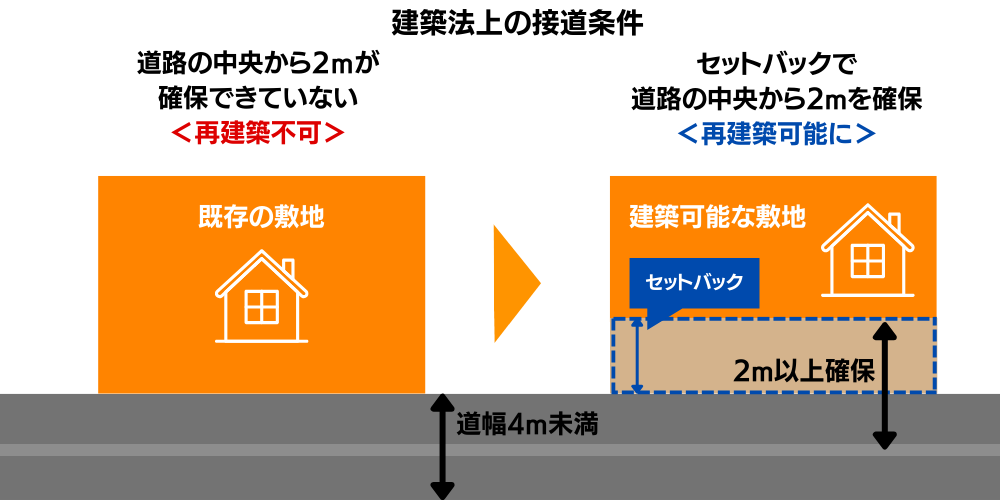

3-2.セットバックして接道義務を果たす

接している道路が狭い場合は、建物を後退させて接道義務を満たす「セットバック」という方法があります。

セットバックを行うことで接道義務を満たし、再建築が可能になる場合もあります。

また、セットバックにも一定の費用がかかります。

3-3.「43条但し書き」許可を取る

43条但し書きとは、災害の危険性がないなどの一定の条件を満たす場合、接道義務などの基準を緩和する制度です。再建築不可物件の中には、建築基準法第43条但し書きの許可を受けることで、再建築が可能になる場合があります。

無接道の場合でも、特定の基準を満たせば例外的に建築が認められる可能性があります。

許可が下りるかどうかは、各自治体の判断に委ねられます。許可を得るための手続きや費用、そして許可が下りる保証がないことも考慮しなければなりません。

3-4.建蔽率・容積率オーバーを是正する

建蔽率や容積率が基準を超えていることが原因で再建築不可となっている場合は、建物の延べ面積を縮小したり隣接地を買い取ったりすることで、基準を満たして再建築が可能となる可能性があります。

減築を行った場合も、建物の面積が小さくなります。生活自体の見直しが必要となる可能性もあるので、慎重に検討しましょう。

3-5.耐震基準レベルを是正する

古い建物で耐震基準を満たしていない場合、再建築不可となることがあります。耐震リフォームを行うことで、耐震基準を満たし、再建築ができるようになる場合があります。

耐震リフォームは、建物の構造によって費用が大きく変動します。また、耐震リフォームを行うことで、他のリフォームプランに影響が出る可能性もあります。例えば、耐震壁を設置することで、部屋の間取りを変更する必要があるかもしれません。

4.再建築不可物件を大規模リフォームしようとすると、建て替え以上の費用になることも

再建築不可物件の大規模リフォームは、新築への建て替えを超える金額になる可能性があります。これは、既存の建物の構造や老朽化の程度、そして法的な制約への対応など、様々な要因が複雑に絡み合ってコストを押し上げるためです。

具体的には、以下のような要因が考えられます。

4-1.省エネ基準への適合が求められる可能性がある

既存の再建築不可物件は、築年数が経過していることから、現行の省エネ基準を満たしていないケースがほとんどです。

古い物件で大規模リフォームを行う場合、増築を伴う場合などでは断熱材の追加や窓の交換など、省エネ基準への適合工事が求められる可能性が高く、これが費用増加の大きな要因となります。

特に、古い建物の場合、壁や床、天井などを解体して断熱材を施工する必要があり、新しく建てるよりも手間と費用がかかるケースも少なくありません。

4-2.既存不適格建築物の解消費用

3章で解説した通り、再建築不可物件は、接道義務違反や建蔽率・容積率オーバーなどの不適格事項を解消することで大規模リフォームが可能となるケースがあります。

既存不適格事項の解消には、手続きの費用や大きな工事費用が発生することがあります。

4-3.想定外の補修工事が必要になることも

再建築不可物件には築古の物件が多く、リフォーム中に想定外の補修工事が必要になるケースが少なくありません。

例えば、基礎や土台、柱などの構造部分に腐食や劣化が見つかった場合、大規模な補修工事が必要となり、費用が大幅に増加する可能性があります。また、配管や電気配線などの設備も老朽化していることが多く、交換が必要となる場合も想定されます。

これらの想定外の補修工事は、事前に正確な見積もりを出すことが難しく、費用が膨らみやすい要因となります。

5.再建築不可物件のリフォームでの資金調達にまつわる注意点

ここまでで解説したように、再建築不可物件のリフォームは高額になる可能性があるため、資金調達は大きな課題となります。

一般的な物件と比べ、融資を受けにくかったり、補助金の対象外となるケースもあるため、事前にしっかり比較検討しましょう。

5-1.ローンが組めない可能性がある

再建築不可物件は、担保価値が低いため、住宅ローンや有担保型のリフォームローンの融資を受けにくい、あるいは融資額が希望額に届かない可能性があります。これは、再建築不可物件が将来的な資産価値の維持・向上に不安要素を抱えていると判断されるためです。

金融機関によっては、再建築不可物件を担保としたローンをそもそも取り扱っていない場合もあります。

再建築不可物件でローンを組むときは、自己資金の割合を増やす、連帯保証人を立てる、リフォームの内容を縮小するなど、金融機関の融資条件を満たせるよう工夫することも検討しましょう。

5-2.リフォーム補助金が使えるか要確認

再建築不可物件でも、一般的なリフォーム補助金を申請することは可能です。

| 名称 | リフォーム内容 | 上限額 |

|---|---|---|

| 子育てグリーン住宅支援事業 | 断熱改修やエコ住宅設備の設置など | 上限60万円/戸 |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 構造躯体などの劣化対策や耐震・省エネリフォームなど | 上限80万円/戸 ※リフォーム後の住宅性能による |

| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 高性能建材を使用した断熱リフォーム | 戸建て:上限120万円/戸 集合住宅:上限15万円/戸 |

| 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 外張り断熱・内張り断熱・窓断熱など | 上限400万円/戸 ※エリア・工事内容による |

| 介護・バリアフリーリフォーム補助金 | 手すりの取付け・段差の解消など | 上限18万円/戸 |

ただし、自治体などが提供するリフォーム補助金の中には、再建築不可物件を対象外としているものがあります。補助金の利用を検討している場合は、事前に対象要件をしっかりと確認しましょう。

また、補助金申請は施工したリフォーム会社が行うものが多く、その場合、補助事業に登録している業者である必要があります。会社選びの時点から、補助金対応ができるかどうかを確認しておきましょう。

6.まとめ:再建築不可物件でもリフォームはできる。将来的には不適合の解消を

再建築不可物件は、建築基準法の改正後もリフォームできないわけではありません。キッチン交換・お風呂リフォームなどの部分的なリフォームは従来通り可能なので、安心してリフォームを依頼してください。

ただし、大規模リフォームを行う場合は法的不適合状態の解消が必要になります。場合によっては、新築建て替え費用を上回る可能性もあるので、リフォームと新築どちらも対応できる会社に、両方の場合の見積もりを提出してもらうのがおすすめです。

再建築不可物件で、小さなリフォームを重ねて住み続けることはできます。しかし、将来的に売却したり建て替えたりすることを考えると、いつかは接道義務の解消や再建築可能な土地への買い替えなど、根本的な解決策を検討しましょう。

なら

なら