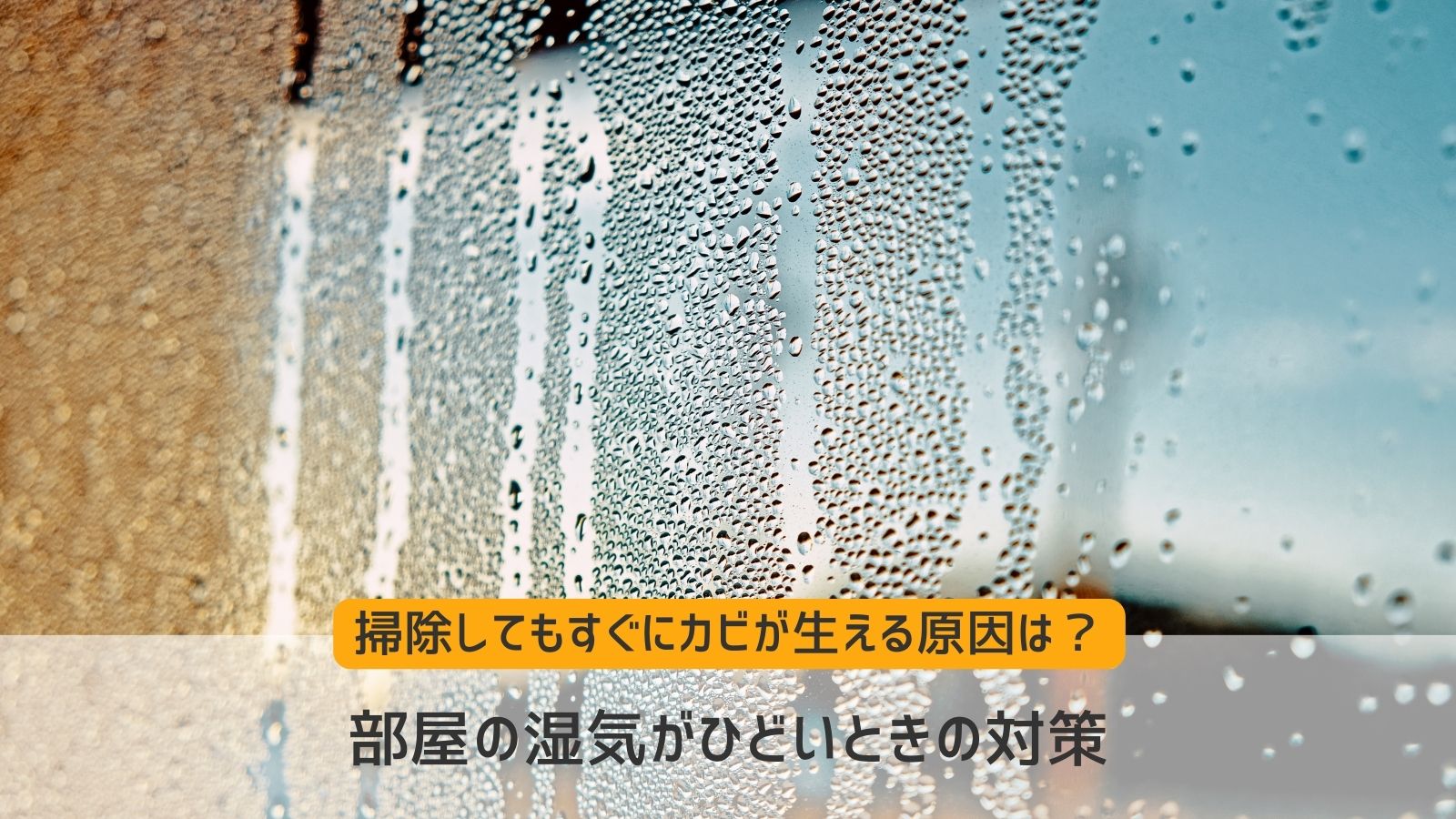

室内のひどい湿気で不快感を抱いたり、掃除してもすぐカビが発生して面倒に感じたりと、湿気に悩んだ経験がある人は多いのではないでしょうか。

今回は住まいの湿気をテーマに、湿気がひどくなる原因やすぐにできる湿気対策、湿気やカビ対策に効果的なリフォームについて解説します。

住宅の湿気に悩んでいる方や湿気対策について知りたい方は、ぜひご一読ください。

1.部屋の湿気が多くなる原因

部屋の湿気が多くなる主な原因をそれぞれ見ていきましょう。

1-1.人の呼吸や汗

人間の体は60%が水分でできており、私たちは常に呼吸をしたり汗をかいたりすることで部屋の湿度を上げています。日常生活で常に湿気を放出しているため、人が長くいる場所は湿度が上がりやすい傾向にあります。

1-2.部屋干し

部屋干しは湿気の原因としてイメージされやすいかもしれません。洗濯物が乾く過程で、洗濯物に含まれる水分が部屋に放出され、湿気となって湿度を高めています。

一般的に脱水後の洗濯物には、1.5kgあたり約900mlの水分が含まれているといわれています。それらがすべて室内に蒸発すると考えると、湿度が高くなるのも納得です。

特に窓を閉め切ったまま除湿器を使わずに部屋干しをすると、湿気が溜まりやすくなります。

1-3.観葉植物

植物は、根から吸い上げた水分を空気中に放出する「蒸散」という活動を行います。そのため、観葉植物も湿気の原因になるのです。

多くの観葉植物は高温多湿な環境を好むため、室内の湿度は50~60%が適切といわれています。乾燥する季節には加湿効果も期待できますが、湿度を下げたい場合には逆効果です。

1-4.暖房器具、エアコン

石油ストーブや石油ファンヒーター、ガスファンヒーターなどの暖房器具は、燃焼する際に化学反応で水が発生するため、湿気の原因となります。

また、エアコンの設定温度が低すぎると、もともとの室内の温度との差によってエアコンの熱交換部に結露が溜まりやすくなります。

通常、この水分は排水用のホースで屋外へ排出されますが、エアコンの運転停止直後は残っていた水分が蒸発して室内へ戻ってきてしまいます。この現象は「湿度戻り」と呼ばれ、エアコンによって湿気が上がる原因のひとつです。

1-5.断熱性の低い窓や壁

断熱性の低い窓や壁は、夏や冬に外気との温度差が起こり、結露が発生しやすくなります。わかりやすいのは、冬場の窓につく水滴ではないでしょうか。

断熱性の低い窓には「表面結露」が起こり、また壁には「内面結露」が発生します。内面結露は建材を腐らせ、劣化させる原因にもなるので、住宅の耐久性という面でも防ぎたい現象です。

1-6.浴室や水回りの水分

浴室の水蒸気や調理の際に発生する水蒸気も湿度を高める原因です。特にお風呂に水を貯めていたり、フタや浴室のドアを開けっぱなしにしていたりすると、湿気が室内に広がりやすくなります。ドライヤーによる髪の毛の乾燥も、水分が蒸発するので湿気の原因となります。

1-7.換気不足

浴室や水回り、トイレといった湿度の高い場所の換気を十分に行わないと、室内全体の湿度が上昇してしまいます。また、2階に比べ1階の方が地面の湿気が上がってくる分、湿度が高くなる傾向にあります。1階は特に換気を意識したい場所です。

1-8.建物の構造

建物自体の構造も、部屋の湿気に大きく関係しています。木造住宅はある程度の除湿機能を持ちますが、コンクリートが使用されるRC造の住まいは湿気を溜めこみやすい傾向があります。

また、近年は建築コストやメンテナンスの便利さの観点から、調質機能に乏しい建材を使うケースも多いです。こうした建物の構造や建材も湿気の原因となりえます。

2.部屋の湿気がたまりやすい場所

部屋の湿気が溜まりやすい場所を具体的に見ていきましょう。

2-1.水回り

浴室、キッチン、ランドリースペース、トイレといった水回りは、湿気が溜まりやすい場所です。浴室は入浴時、キッチンは調理時に湿気が高くなります。またランドリースペースは洗濯や乾燥によって湿気が発生します。トイレも日常的に湿気が多いですが、特にシャワートイレがついていたり、水漏れが発生したりすると湿度が高くなります。

2-2.密閉した空間、風通しの悪い場所

密閉した空間や、窓のない風通しの悪い場所は換気がしにくい分、湿気がたまりやすいです。具体的には、押し入れやクローゼット、ベッドや布団の下、床下収納などが挙げられます。

2-3.外気と接する場所

窓、壁などの外気と接する場所は、寒暖差によって湿気が発生する場合があります。近年、夏は涼しく冬は暖かい、気密性が高い住宅は増えている分、湿気も室内に閉じ込められやすいです。外気と接する場所は、こまめな換気などの湿気対策が必要です。

3.ひどい湿気が住宅や健康に与える影響

湿気は単純に不快感があるだけでなく、住宅や健康にダメージを与えてしまいます。ひどい湿気によって起こる被害を詳しく見ていきましょう。

3-1.カビ・ダニの発生

カビやダニの発生率は、約20~28度の気温で室内の湿度が70%以上になると急激に上がります。カビが増殖する際に排出する胞子は、吸い込むと感染症や中毒、アレルギー症状を引き起こす原因になり危険です。

また、ダニはベッドやソファで繁殖しやすいため、就寝中やソファに寝ころんだ際に刺されてかゆくなったり炎症になったりします。

3-2.フローリングの劣化

フローリングは湿気により湾曲・膨張といった湾曲形状変化が起こり、きしんだりへこんだりする場合があります。基本的には乾燥すると元の形に戻りますが、形状変化を何度も繰り返すことがフローリング自体の劣化を早める要因になります。

3-3.床下の腐朽

木材が水分を含むと、腐って形が崩れる「腐朽」が発生します。内面結露がひどく腐朽の進行が早まると躯体の耐久性も落ちてしまいます。また、シロアリが腐朽で柔らかくなった木材をエサにして増殖し、建物に被害を与えるケースも多いです。

4.すぐにできる湿気対策

湿気による被害を抑えるために、家ですぐにできる湿気対策を紹介します。

4-1.こまめに換気をし、風通しをよくする

部屋にこもった湿気は、こまめな換気で逃がすことができます。具体的には、窓を開けて部屋全体に空気の通り道をつくる、料理や入浴中は換気扇をまわすといった方法が挙げられます。また、扇風機やサーキュレーターを使用し、室内の空気を循環させる方法も有効です。

1日に2回程度、定期的に換気すると良いでしょう。ただし、真夏日や雨の日など、外の湿度が高い天気のときは、窓を開けると逆に部屋の湿度を上げてしまうので、注意しましょう。

4-2.家具の配置を変え、密封された空間を減らす

家具同士を隙間なく配置したり、家具と壁と密着させすぎたりすると、空気の循環を妨げられ湿気が溜まる原因となります。そのため、空気の通りが良くなるよう家具の配置を変えるのも湿気を防ぐ方法として有効です。

家具同士や家具と壁の間を約5cmほど空けると空気が循環しやすくなるので、そのくらいを目安に設置場所を工夫しましょう。

4-3.洗濯物を外に干すようにする

部屋干しによる水分の放出を防ぐには、やはり外に干すのが1番です。しかし、マンションの低階層やベランダの日当たりが悪いなど、洗濯物を外に干せない場合もあるでしょう。やむをえず室内干しをするときは、除湿器を使用したり、洗濯物を部屋の中心部に干したりすることで、湿気の発生を抑えられます。除湿器は洗濯物の真下に設置するとより効果的です。

5.湿気・カビ対策におすすめのリフォーム

ひどい湿気を根本から解決したい場合は、リフォームがおすすめです。湿気・カビ対策に効果的なリフォームを見ていきましょう。

5-1.浴室乾燥機を設置する

浴室乾燥機は、湿気やカビ対策に非常に有効です。後付けや既存の換気扇と交換する形で設置することも可能で、タイル張りの在来浴室でもユニットバスでもリフォームできます。

浴室乾燥機のリフォーム費用は機器の種類やグレード、サイズ、天井の強度によって変わりますが、おおむね10万~40万ほどです。浴室乾燥機は水回りの湿気やカビ対策のほか、洗濯物の室内干しの際も便利です。

5-2.壁材を調湿建材にする

壁材を調湿機能のあるものに変えるリフォームもおすすめです。湿気の不快感が減るだけでなく、結露やカビも抑えられるため、建物の耐久性にもプラスの効果があります。

壁材は寝室やリビング、玄関、トイレなど湿気が気になるさまざまな場所で利用できます。また、押し入れやクローゼットの壁紙に採用しても良いでしょう。

調湿機能のある代表的な壁材として、LIXIL社のエコカラット、DAIKEN社のさらりあ~となどが挙げられます。また、土壁や珪藻土壁など、調湿機能のある自然素材の壁材や、調湿機能のある壁紙も検討できるでしょう。

▼関連記事

5-3.結露には二重窓などの断熱工事

室内と屋外の温度差によって発生する結露には、窓や壁の断熱工事が有効です。

複層ガラスに変える、内窓を取り付けて二重窓にするといったリフォームで、断熱効果を上げることができます。また、サッシに樹脂フレームを採用すると、熱が伝わりにくくなり結露の予防になります。

床下や天井に断熱材を追加するリフォームもおすすめです。

▼関連記事

6.まとめ

室内のひどい湿気は、日々の生活の工夫で抑えることができます。しかし、根本から湿気対策をしたい場合は、リフォームが有効です。

湿気・カビ対策のリフォームはやみくもに行えば良いというわけではなく、事前に結露が発生する原因や箇所をリサーチする必要があります。湿気・カビ対策に詳しくリフォーム実績が豊富な業者を選ぶようにしましょう。

なら

なら