自分や配偶者の親と1つ屋根の下で暮らす二世帯住宅ですが、いざリフォームするとなると家族のプライバシーは守れるのか、一緒に暮らすことでストレスはたまらないかと心配ですよね。

二世帯住宅には種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。そのため二世帯住宅にリフォームするときには、タイプごとの特徴を理解して、自分たち家族にあった住まいを考えることが大切です。

今回は、二世帯住宅の種類と特徴、それぞれメリット・デメリットから、二世帯住宅にリフォームした人の失敗談や費用の目安、コストを抑えてリフォームするために利用したい補助金制度などを解説します。

実際に二世帯住宅へリフォームした事例も紹介しますので、二世帯住宅リフォームを検討する際の参考にしてみてくださいね。

▼実家を二世帯住宅にリフォームする場合は、贈与税などについても解説しているため、こちらの記事も一緒にご覧ください。

目次

1.二世帯住宅のよくある間取り3パターン

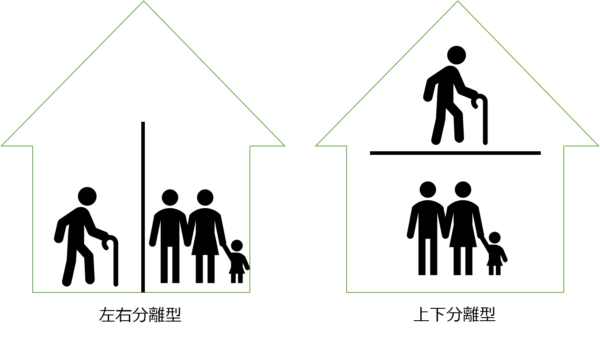

1つの住宅内で二世帯が暮らす「二世帯住宅」には、3つのパターンがあります。まずはそれぞれの特徴を把握して、ご自身や家族にはどのパターンが適しているのかを考えてみましょう。

1-1.完全分離型

「完全分離型」は、生活エリアを世帯ごとに完全に分ける方法です。

既存の住宅をリフォームする場合には、外階段を設けるなどして1階と2階で上下に分離する方法と、1階に2つ玄関を設置し、建物の中を縦に区切って中階段を設けることで、左右に分離する方法があります。

完全分離は共有する部分がないため、互いのプライバシーを保ちやすくなります。しかしそれぞれの世帯にすべての設備が必要になるため、費用は高額になりがちです。

完全分離型のメリット・デメリットを確認しましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・互いのプライバシーを保ちやすい ・将来的に賃貸しやすい ・世帯ごとの光熱費を分けて管理できる |

・それぞれの居住スペースが狭くなる ・費用が高額になる傾向がある |

完全分離型の二世帯住宅は、以下のような家族に向いています。

- 互いのプライバシーを守りたい

- 生活スタイルが親世帯と子世帯でまったく違う

- 家計も完全に分けたい

完全分離型は、同じマンションの隣同士に住んでいるような生活をイメージすると良いでしょう。

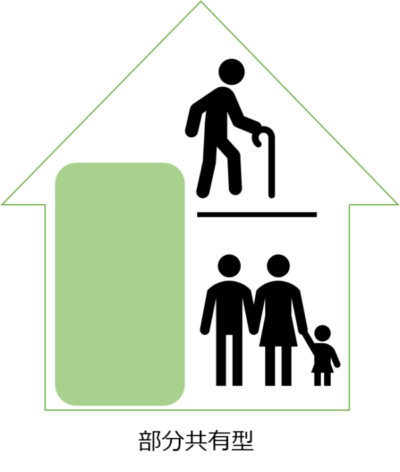

1-2.部分共有型

「部分共有型」は、玄関やリビングなど、住居の一部を共有するタイプの二世帯住宅です。

部分共有型では「玄関のみ」「玄関とお風呂」「玄関とリビング」など、共有するパターンはさまざまです。どの部分を共有するかによって、リフォーム費用やプライバシーを保てる程度が大きく異なるため、共有する部分についてはよく検討する必要があります。

部分共有型のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・家事などを協業できる ・完全分離型よりも世帯の交流がしやすい ・水回りを共有するとリフォーム費用や光熱費を節約しやすい ・最低限必要なプライバシーを守れる |

・共有部分を使うときに気兼ねする可能性がある ・完全同居よりもリフォーム費用がかかる ・掃除や光熱費などの決めごとが必要 |

部分共有型は、以下のような家族に適しています。

- プライバシーを保ちながらも、世帯間の交流はおこないたい

- 光熱費を節約したい

部分共有型は、完全分離型よりも「一緒に暮らしている」一体感があります。玄関は共有しつつ2階に水回り設備を増設し、二世帯が暮らせるようリフォームするパターンが多く見られます。共働きの夫婦が、親世帯に子育てを手伝ってもらいたいような場合におすすめのスタイルです。

1-3.完全共有型

1つの住宅を、二世帯で共有するのが「完全共有型」です。

完全共有型では、玄関やリビング、キッチントイレ・お風呂といった水回りなど、それぞれの寝室以外の空間すべてを二世帯で共有します。同居感がもっとも強い、昔ながらの「大家族」のイメージです。

完全共有型の、メリット・デメリットを確認しましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・水回り設備をすべて共有するので、リフォーム費用はもっとも安くつく ・光熱費を抑えられる ・世帯間の交流を取りやすく、同居感がある |

・プライバシーを確保しにくい ・生活スタイルやパターンがあわないとストレスになりやすい |

完全共有型は、親世帯・子世帯の仲が特に良く、一緒に子どもの世話をしたい場合におすすめのリフォームです。大きな間取り変更などが不要であれば、もっともリーズナブルにリフォームできます。

部分共有型は、以下のような家族に適しています。

- 親世帯・子世帯一緒に子どもの世話をしたい

- 子世帯が将来的には家を持つまでのつなぎとしたい

二世帯住宅の間取りについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

2.二世帯住宅にリフォームする費用相場

二世帯住宅にリフォームする費用相場は、どのように分離するかによって大きく異なります。一般的な費用の目安は次のとおりです。

| 完全分離型 | 1,000万円〜 |

|---|---|

| 部分共有型 | 800万円〜 |

| 完全共有型 | 300万円〜 |

(40坪の住宅の場合)

基本的には、階段や玄関、水回り設備などがそれぞれの世帯に必要になる完全分離型がもっとも高く、設備がそれぞれ1つずつで済む完全共有型がもっとも安くつきます。

リフォームにかかる費用は、選ぶ設備のグレードや内装で使用する材料などによっても上下する点にも注意しましょう。

費用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

3.実際に二世帯住宅にリフォームした事例

ここからは、実際に二世帯住宅にリフォームした事例を6つ紹介します。どのような二世帯住宅にするか考えるときの、参考にしてみてくださいね。

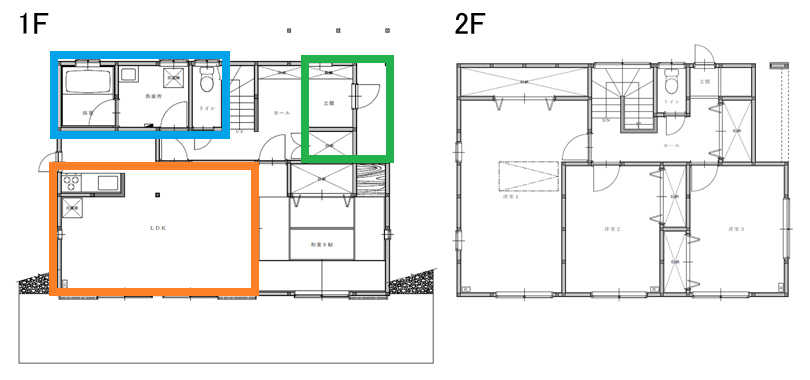

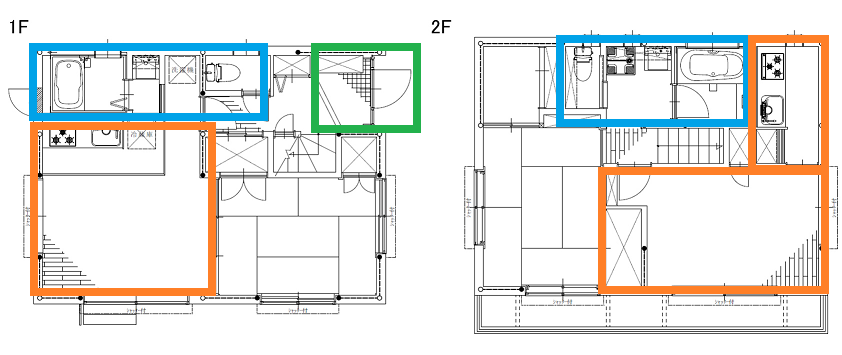

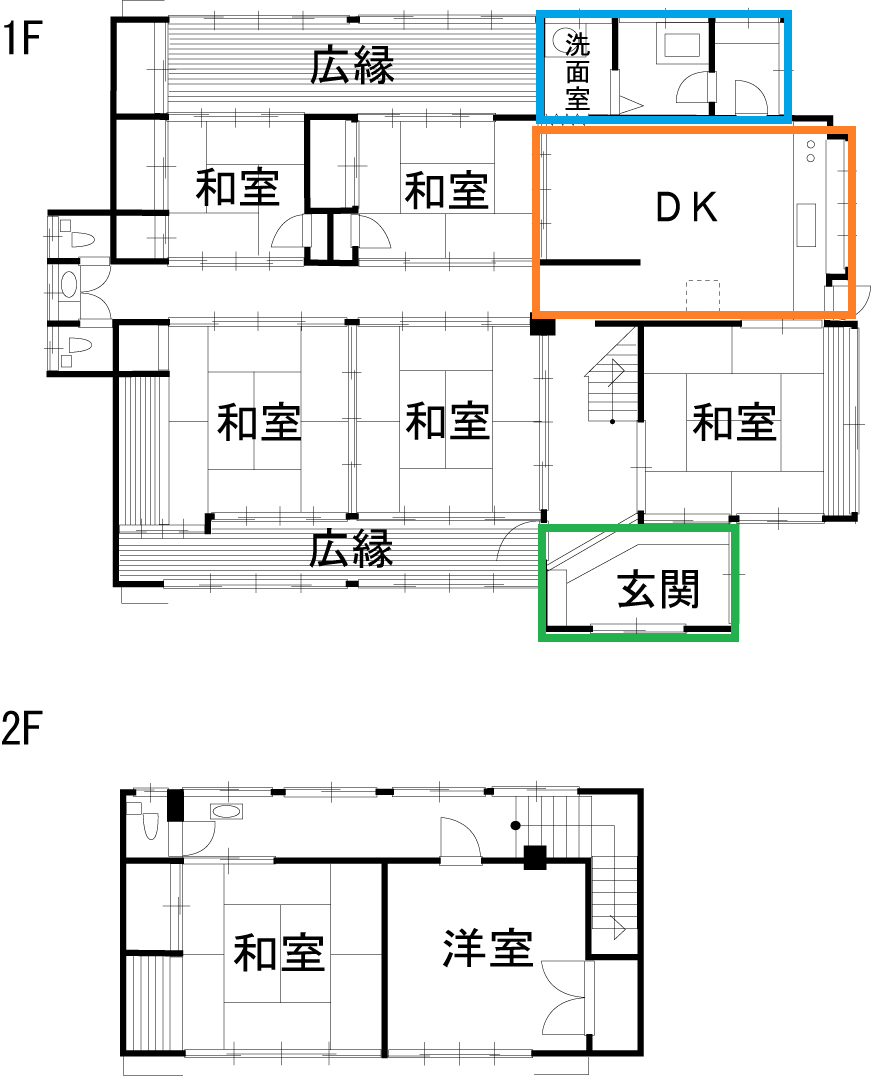

3-1.【完全分離】2階に玄関を新設することで完全分離した事例

結婚を機にご実家を完全分離型の二世帯住宅にリフォームした事例です。2階の間取りを大きく変更し、キッチンと浴室を新設。もともとあったトイレの位置も変更しました。

◇間取り:4LDK→1LDK +2LDK(上下完全分離型)

◇リフォーム箇所:洋室、階段、廊下、トイレ、バルコニー、外構

◇追加設備:キッチン・浴室・洗面台

BEFORE

(青→水回り、オレンジ→LDK、緑→玄関)

AFTER

水回りスペースには、2階に玄関を増設したことで不要になった中階段のスペースを活用。居室部分が狭くなることなく、十分な広さを確保することに成功しています。

BEFORE

出典:http://www.8044.co.jp/gallery/373

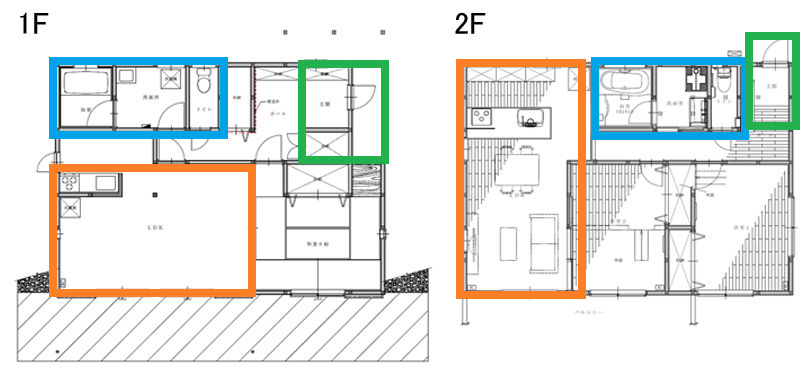

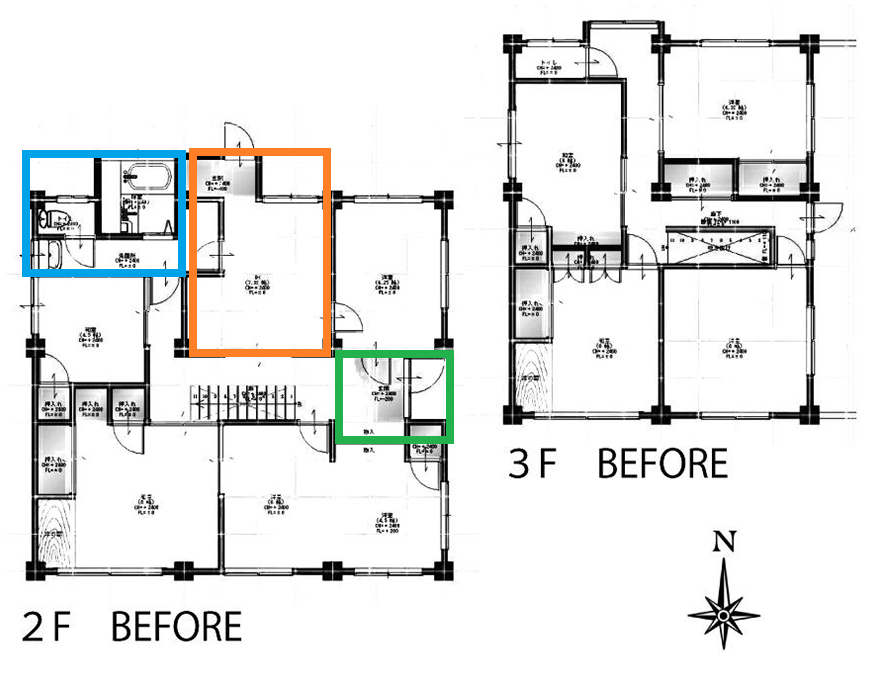

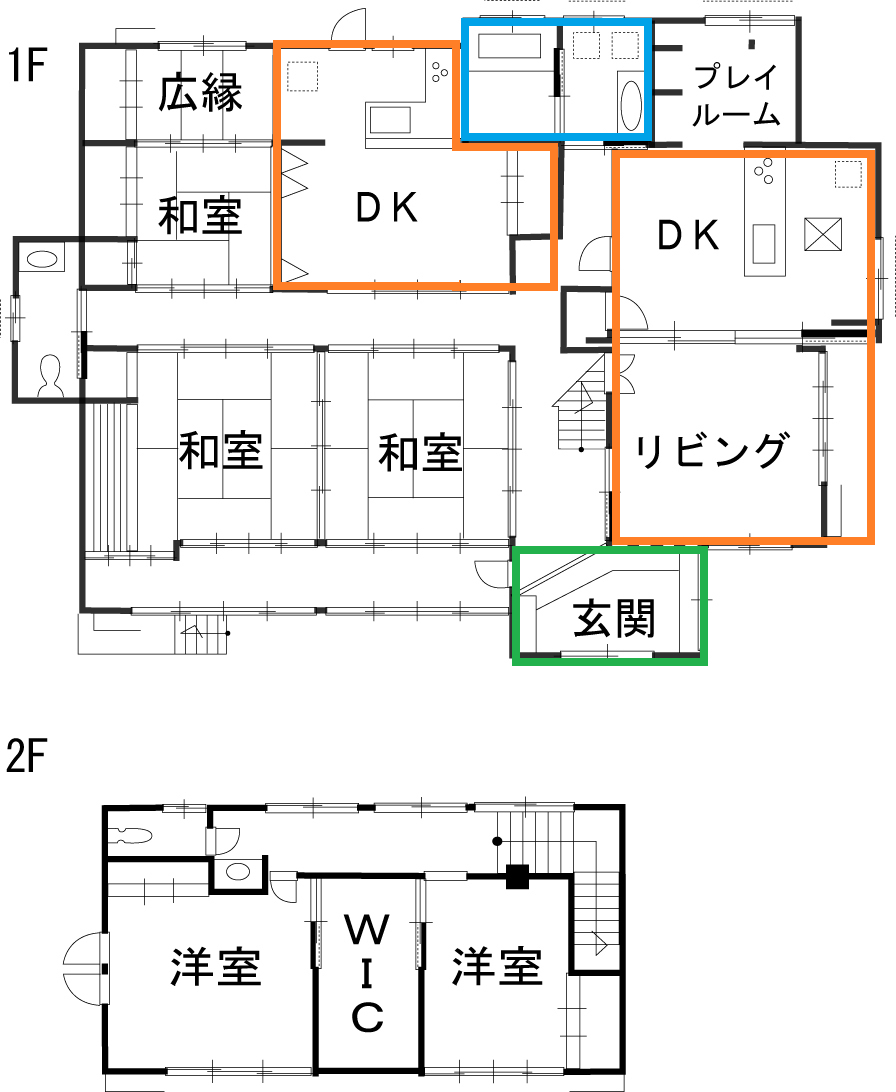

3-2.【部分共有】玄関のみ共有する部分共有型にリフォームした事例

1階はLDK、2階には洗面所と浴室を配置して生活空間を分けていた戸建て住宅を、玄関のみを共有する部分共有型二世帯住宅にリフォームしました。

◇間取り:3LDK→1DK+1DK(玄関を共有)

◇リフォーム箇所:キッチン、浴室、洗面所、トイレ、和室、廊下、外装

◇追加設備:キッチン・浴室・洗面台

BEFORE

(青→水回り、オレンジ→LDK、緑→玄関)

AFTER

それぞれのフロアに不足している水回り設備を新設。1階は洗面所と浴室を新設するスペースを確保するために、対面式としていたキッチンを壁付けに変更。ダイニングにも十分なスペースを残すのに成功しました。

BEFORE

出典:http://www.8044.co.jp/gallery/343

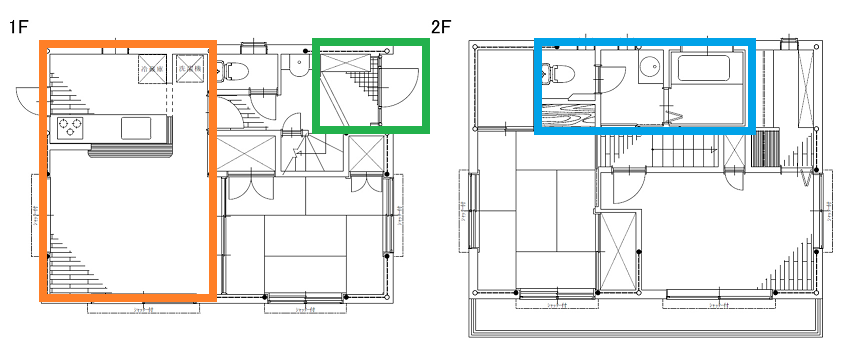

3-3.【部分共有】浴室のみ共有する部分共有型二世帯住宅へのリフォーム事例

築43年の戸建て住宅を、浴室のみを共有する部分共有型二世帯住宅にリフォームした事例です。

◇リフォーム箇所:全面(スケルトンリフォーム)

◇追加設備:キッチン・浴室・洗面台・トイレ

BERORE

(青→水回り、オレンジ→LDK、緑→玄関)

AFTER

2世帯の玄関を分け、各世帯とも1階にLDKを個別に配置しました。2階はそれぞれのプライベートルームをおき、浴室だけ共有しています。お母様のプライベート空間は、鍵付きの内側ドアで分離しました。それぞれのライフスタイルを維持しつつ、緊急時には行き来できる工夫をこらした二世帯住宅です。

BEFORE

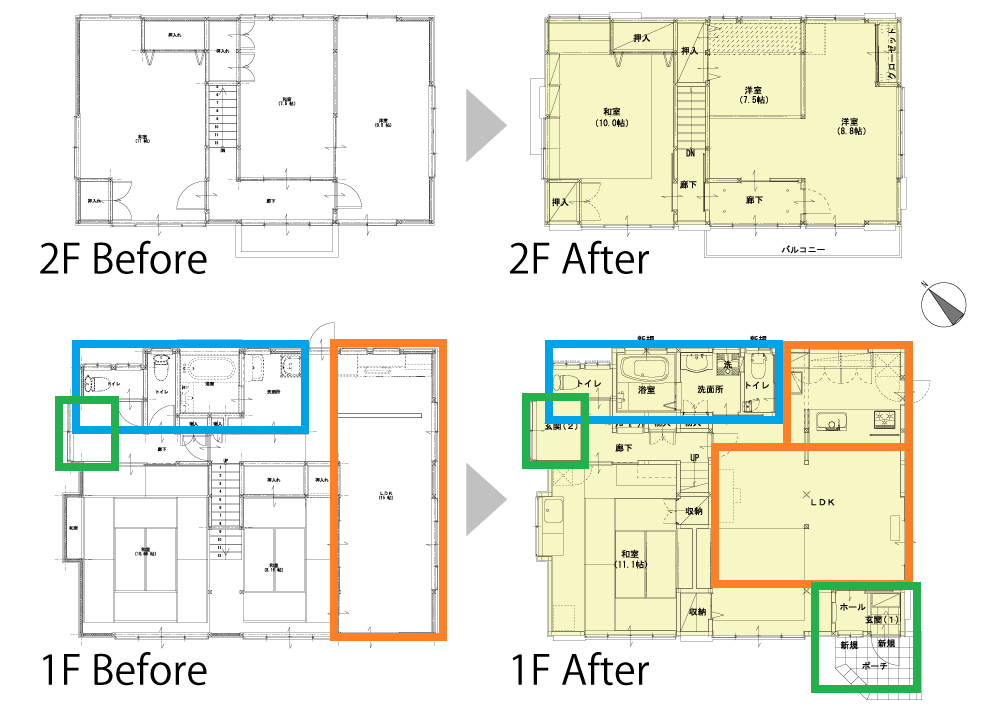

3-4.【完全分離】二階への階段を増築して完全分離した事例

ご実家の土地の買い増しにあわせ、完全分離した二世帯住宅へとリフォームした事例です。二階の玄関へとアクセスする階段部分を新たに増築しました。

◇間取り:6LDK→3LDK+3LDK

◇リフォーム箇所:LDK、浴室、洗面室、トイレ、洋室、階段、外装

◇追加設備:キッチン・浴室・洗面台・トイレ

BERORE

(青→水回り、オレンジ→LDK、緑→玄関)

AFTER

1階の間取りはほぼそのまま変えず、中階段があった場所には収納を設置。外階段を設けるために増築した部分には広々としたウォークインクローゼットを配置しました。トイレしかなかった2階には、キッチンや洗面、浴室を新設。もともと構造面には問題がなかったものの、念のため部分的に補強したうえで増築しています。

BEFORE

出典:http://www.8044.co.jp/gallery/252

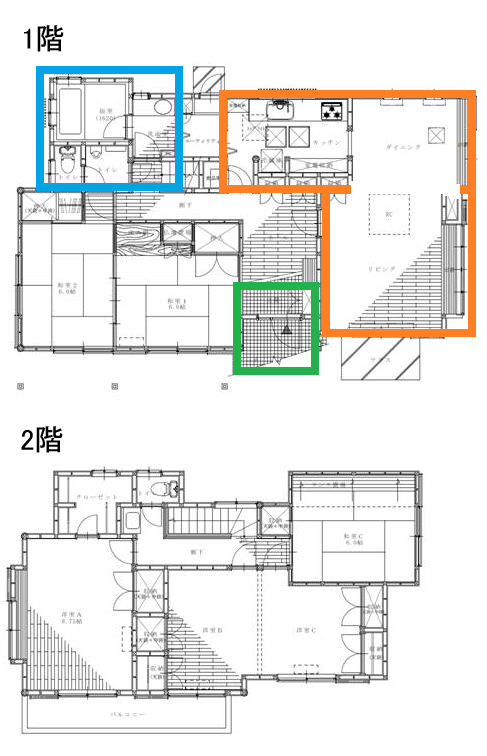

3-5. 【部分共有】ダイニングキッチンだけを分離した事例

ご両親との同居をきっかけに、1階の一部を増築することで、ダイニングキッチンを増設。部分的に分離させた二世帯住宅の事例です。

◇間取り:7DK→5LDK+DK(浴室・洗面室、玄関を共有)

◇リフォーム箇所:DK、浴室、洗面室、トイレ、洋室、和室、玄関、外装

◇追加設備:キッチン、浴室、洗面台、トイレ、給湯設備

BEFORE

(青→水回り、オレンジ→LDK、緑→玄関)

AFTER

増築することで、親世帯・子世帯とも広々とした対面式キッチンを実現できました。二世帯で共用する浴室は、滑りにくい床のユニットバスへ更新。あわせて段差を解消することで、バリアフリーにも対応させました。洗面脱衣場は洗濯機を2台置けるようにスペースと水栓を確保し、それぞれの世帯のペースで家事ができるよう工夫されています。

BEFORE

出典:http://www.8044.co.jp/gallery/384

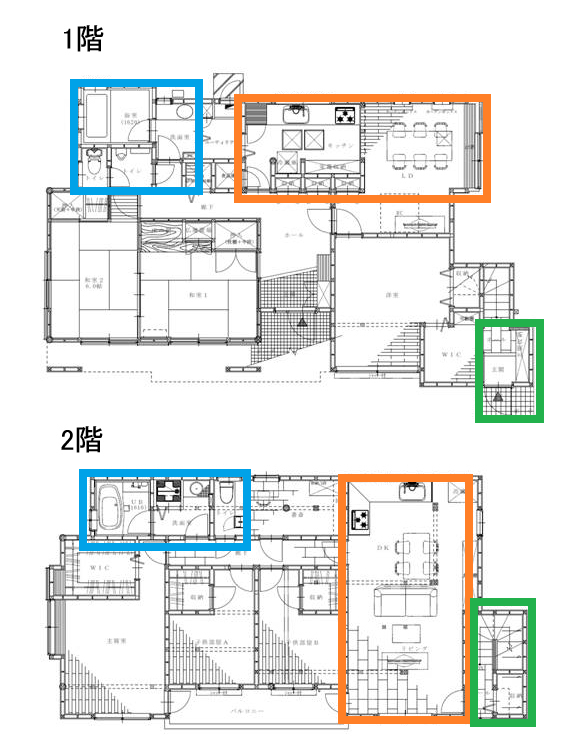

3-6. 【部分共有】3世代が暮らしやすいよう配慮してリフォームした事例

お母様と同居するのをきっかけに、築50年の実家を全面リフォームした事例です。玄関をもう1箇所新設し、ライフスタイルが違っても互いに気兼ねなく暮らせるよう配慮しました。

◇リフォーム箇所:キッチン、浴室、洗面所、トイレ、和室、廊下、外装

◇追加設備:キッチン・浴室・洗面台・トイレ

(青→水回り、オレンジ→LDK、緑→玄関)

お母様側のスペースには、ミニキッチンを配置。子ども世帯のキッチンを使わなくても、お茶を入れたりちょっとした料理をしたりできる工夫がされています。小さなお子さまとご両親、そしてお母様の3世代がストレスなく暮らせるよう、お互いのプライベート空間を分けるなど配慮された二世帯住宅です。

4.二世帯住宅にするメリット・デメリット

一つ屋根の下で親世帯・子世帯が二世帯で暮らすことには、メリットもあればデメリットもあります。二世帯住宅へのリフォームを検討するときには、自分たち家族にとってはどちらが大きいかを確認して決めるのがおすすめです。

二世帯住宅にする主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・子どもの面倒を見てもらえる ・一緒に子育てを楽しめる ・光熱費を減らせる可能性がある(部分共有・完全共有の場合) ・介護の負担を減らせる |

・既存住宅を二世帯にすると、それぞれが使用できるスペースが狭くなる場合がある ・家族のプライバシーを保ちにくい ・売却が難しい ・相続トラブルの原因となる可能性がある |

<メリット>

二世帯住宅では、タイプの違いにかかわらず、親世帯・子世帯ともに互いがすぐ近くに住む安心感を得られるのがメリットです。子世帯は育児で困ったときに助けてもらえますし、親世帯も旅行にでるために長期間家をあけるときでも安心して出かけられます。

親世帯が年を取り、介護が必要になったときでも、別々に住んでいれば介護に通う必要がありますが、二世帯住宅に住んでいればいつでもお世話が可能です。

<デメリット>

既存の住宅を二世帯住宅にするデメリットは、もともとの家の広さによってはそれぞれが暮らすスペースが狭くなる可能性があることです。完全分離するには十分な広さを確保できないような場合には、部分共有する、増築するなどを検討する必要があります。

また二世帯住宅は特殊な造りとなるケースが多く、売却するときに買い手を見つけにくい点にも注意しましょう。「二世帯住宅を建てようか迷っていた」「自宅と事務所で分けて使える家を探していた」といった人にしか、アピールできない可能性があります。

さらに同居する子世帯以外にも子どもがいる場合、誰がどのように二世帯住宅を相続するかでもめる可能性があるのもデメリットです。

実際に二世帯住宅に住んだ人の声からわかるメリット・デメリットを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

5.二世帯住宅リフォームでよくある失敗と対策のポイント

ここからは、二世帯住宅にリフォームしたことでよく聞かれる失敗を紹介します。あわせて対策も解説しますので、二世帯住宅に住むことでどのようなトラブルがおこる可能性があるのか、どうすれば防げるのかを把握しておきましょう。

失敗1:玄関を共用にした

部分共有型二世帯住宅では、玄関のみを共用するケースは多く見られます。しかし玄関を共用することで、買い物にいくときでも行き先や帰宅時間を聞かれる、夜遅く帰宅する日に気を遣う、と後悔する人も少なくありません。また二世帯分の靴を置くことから、玄関が散らかることに不満を覚える人もいるようです。

<対策>

- お互いの外出などには干渉しないとルールを決めておく

- 下駄箱などの収納はあらかじめ広く確保しておく

失敗2:キッチンを共用にした

キッチンを共用することでは、子世帯の身長にあわせたものの、実際は親世帯が使うことが多く高さが合わない、冷蔵庫も共用なので、買ってきたものが入らない、といったトラブルがあります。

<対策>

- 主に台所を使う人の身長にあわせたキッチンを選ぶ

- 冷蔵庫は大きめのものを設置する、または世帯ごとに2台置く

失敗3:水道高熱費を折半にした

水道高熱費を折半することにしたものの、「子世帯は昼間家にいない」「親世帯はあまり冷房を使わない」など、負担割合でもめることもあります。

<対策>

- 生活スタイルに応じた光熱費の負担額を話し合う

- お互いに水道高熱費を節約するよう工夫する

二世帯住宅でのほかの失敗例や対策が気になる方は、こちらの記事をご覧ください。

6.二世帯住宅リフォームで使える補助金制度

工事内容によっては高額な費用が発生する二世帯住宅へのリフォームですが、補助金制度を利用することで費用を抑えられる可能性があります。

ここでは二世帯住宅リフォームで活用できる国の補助金制度を、2つ紹介します。

6-1.長期優良住宅化リフォーム補助金

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の長寿命化や省エネ化など、住宅性能を向上させるリフォームや、子育て世帯向けリフォームに対する補助金制度です。親・子・孫が一緒に暮らす「3世代同居」への改修工事も、補助金の対象とされています。

6-2.子育てグリーン住宅支援事業

子育てグリーン住宅支援事業では、必須工事である断熱改修と同時におこなうことで、対面キッチンへの改修やバリアフリー改修などの補助を受けられる可能性があります。

▼関連記事

-300x109.jpg)

-300x109.jpg)

7.二世帯住宅リフォームで知っておきたい税金対策

二世帯住宅にリフォームするなら、相続税の対策や、減税制度など、税金関係で知っておきたいことがあります。

7-1.相続税対策をしよう

二世帯住宅にリフォームし、親子が1つ屋根の下で同居していた場合、親が亡くなりその土地を相続すると「小規模宅地等の特例」が適用される可能性があります。

この制度は、相続開始直前に親と同居していた子が、相続税の申告期限までその土地を保有し続けるなどの要件を満たし、申告することで、土地の評価額を最大330㎡まで80%減額できるというものです。

ただし完全分離型で1階と2階を親子で区分登記している場合には、「同居」とみなされず、この特例の対象外となる可能性があります。リフォームの際は、登記の方法にも注意が必要です。

出典:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

7-2.住宅特定改修特別税額控除(リフォーム減税)の申告を忘れずに

二世帯住宅で親・子・孫の三世代同居を目的としたリフォームを行う場合、一定の要件を満たせば住宅特定改修特別税額控除(リフォーム減税)の適用を受けることができます。

主な要件は以下のとおりです。

- 対象となる工事:リフォーム後に、以下の設備のうち2種類以上が複数設置されること

- 調理室(キッチン)

- 浴室

- トイレ

- 玄関

- 工事費用:対象となる工事費用が50万円超であること。

- 居住要件:リフォーム後、6ヶ月以内に居住を開始し、その住宅が自己の居住用であること。

控除額については、対象工事費用の10%が所得税から控除されます。ただし、控除額には上限があり、例えば同居対応リフォームの場合、最大25万円が控除されます。

出典:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|住宅リフォームの支援事業

リフォームをして減税制度を活用するには、適切な申告先・タイミングでの申告が必要になります。下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

8.まとめ

二世帯住宅には「完全分離型」「部分共有型」「完全共有型」の3種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。また住宅をどのように分離するかによって、プライバシーの保ちやすさやリフォーム費用も大きく違ってくる点にも注意が必要です。

今回ご紹介した成功事例や失敗談などを参考に、理想の二世帯住宅リフォームを実現してみてくださいね。

なお、リフォームガイドでは、二世帯住宅へのリフォームのご相談にも応じています。二世帯住宅へのリフォームの経験が豊富なお近くの優良施工会社を複数ご紹介し、比較したうえで選んでいただくことが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

なら

なら