屋根瓦の損傷は、放置すると雨漏りや構造材の腐食など深刻な問題につながるため、早めの修理が重要です。特に築年数の経過した住宅では、台風などの影響で瓦のずれや割れが発生してしまうことがあります。

この記事では、瓦修理の具体的な方法から費用相場、業者選びのポイントまで、必要な情報を詳しく解説します。部分補修であれば数万円から、全体補修では数十万円以上かかる可能性もありますが、火災保険や補助金を活用すれば費用を抑えることもできます。

また、DIYで応急処置ができる範囲と、専門業者に依頼すべき作業の見極め方も紹介しますので、ぜひご覧ください。

目次

1.屋根瓦は早めに修理しよう

屋根の瓦が破損した場合は、早めに修理しましょう。

瓦の破損を放置すると以下のような問題が起こります。

- 瓦が落下して人に当たる

- 瓦の破片が屋根を破損させる

- 瓦が無くなった場所から雨漏りが発生する

雨漏りだけでなくケガやトラブルが起こるリスクを抑えるためにも、修理は早めに行いましょう。

2.修理が必要な屋根瓦の状況

屋根瓦の損傷は、早めに発見して対応する必要があります。放置すると雨漏りや構造材の腐食など、深刻な問題に発展する可能性があります。ここでは、代表的な劣化症状と対処法を解説していきます。

2-1.屋根瓦の割れ・ずれ

屋根瓦の割れやずれは、台風などの自然災害や経年劣化が主な原因です。放置すると雨漏りにつながり、住宅の内部まで被害が及ぶ危険性があります。修理方法は、損傷状態に応じてコーキング修理や瓦の交換をしましょう。

瓦の割れやずれに早期に気づくためには、定期的な点検が欠かせません。特に台風や地震の後は必ず確認しましょう。また、瓦の表面の変色や、周辺での小さな破片の発見も、劣化の重要なサインです。損傷を発見したら、二次被害を防ぐため、業者に点検を依頼しましょう。

2-2.漆喰(しっくい)のはがれ

漆喰の劣化は、屋根の形状維持に関わる重要な問題です。主な劣化サインは、瓦屋根上の白い破片の存在や、漆喰周辺での泥の発生です。漆喰のはがれは目視で確認できるため、定期的に点検することで早期発見できます。放置すると屋根全体の変形につながり、最終的には大規模な屋根交換工事が必要になる可能性があります。

特に築年数が経過した住宅では、漆喰の状態をよく観察することが重要です。漆喰のはがれから雨水が浸入し、建物内部への被害を引き起こす可能性があります。劣化が見られた場合は、補修範囲と工法を、業者に相談しましょう。

2-3.棟瓦(むねがわら)の破損・ずれ

棟瓦は屋根の中心部分であり、地震や強風による損傷が発生しやすい箇所です。ずれが発生した場合は棟の取り直しが必要で、放置すると深刻な雨漏りの原因となります。

一般的に棟瓦の異変は目視での確認が難しく、室内への雨漏りなど二次被害が発生してから発見されることもあります。そのため、台風や地震の後は必ず点検を行い、早期発見・早期対応を心がけましょう。放置すると、雨漏りだけではなく、瓦の落下による事故のリスクも高まります。

2-4.防水シートの劣化

防水シートは瓦と野地板の間に設置され、建物への雨水浸入を防ぐ重要な部材です。経年劣化によりシートが割れたり破れたりすると、雨水が室内に浸入してしまいます。

特に築年数の経過した住宅では、瓦の状態に問題がなくても防水シートの劣化による雨漏りが発生する可能性があります。また、防水シートを交換するときには、一時的に瓦を撤去する必要があるため、工事規模が大きくなることもあります。シートの劣化は目でみて確認するのは難しいため、定期的に点検することをおすすめします。

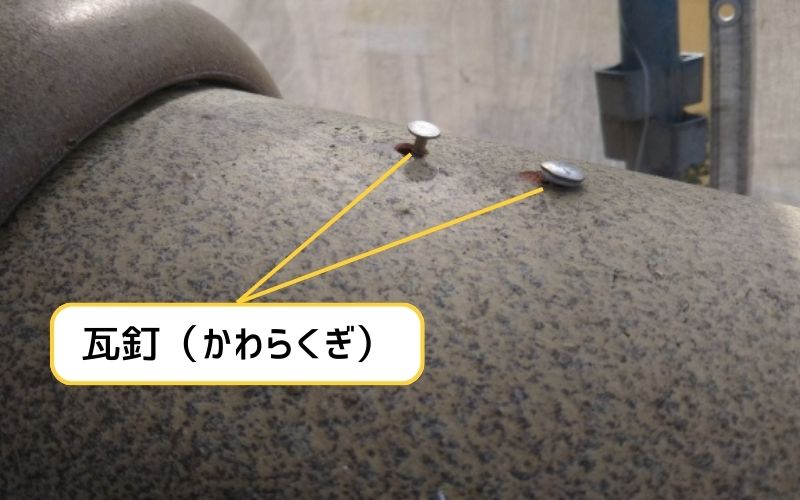

2-5.瓦釘(かわらくぎ)の浮き

瓦釘の浮きは、自然災害や経年劣化により発生する一般的な問題です。瓦は1枚ずつくぎで固定されているため、くぎの浮きは瓦のずれや落下につながる危険があります。修理には浮いたくぎの抜き取りと新しいくぎでの固定が必要です。

工事費用は交換するくぎの本数や使用材質により変動しますが、早期発見で範囲が限定的であれば比較的低コストで修理できます。ただし、瓦釘の浮きが連鎖的に発生する可能性もあるので注意してください。一部のくぎの浮きを放置すると周辺の瓦にも負担がかかり、より広範囲な修理が必要となるからです。

2-6.雨漏りの発生

雨漏りは瓦の割れや棟瓦のずれなど、さまざまな要因で発生する深刻な問題です。放置すると建物内部の構造材の腐食や壁紙・天井材の劣化など、広範囲に被害が及ぶ可能性があります。特に注意が必要なのは、雨漏りの発生位置と原因箇所が必ずしも一致しないことです。

雨水は屋根の構造材に沿って流れるため、実際の浸入箇所の特定には専門的な調査が必要です。また、雨漏りは複数の要因が重なって発生することも多く、瓦の状態、防水シートの劣化状況、棟瓦の状態など、総合的に診断しなくてはなりません。早期発見・早期対応により、修理範囲と費用を最小限に抑えられます。

3.屋根の瓦を修理する際の費用相場

屋根瓦の修理費用は、損傷の範囲や工法によって大きく異なります。部分的な補修から全面的な葺き替えまで、状況に応じた適切な工事方法を選択することが重要です。

3-1.部分補修

屋根の部分補修の主な工法には、コーキングによる打ち増しや打ち直し、漆喰補修、くぎの打ち直し、瓦の交換、板金交換、防水シートの交換などがあります。

具体的な費用は、以下のとおりです。

| 工事内容 | 費用相場 |

|---|---|

| 瓦交換 | 1枚当たり2~3万円 |

| コーキング剤での補修 | 5~10万円 |

| 漆喰補修 | 10~50万円 |

| 板金交換 | 1カ所当たり2~5万円 |

| 防水シート交換 | 1㎡当たり6,000~8,000円 |

| くぎの打ち直し | 10~40万円 |

3-2.全体補修

全体的な修理が必要な場合、工法によって費用は大きく異なります。セメント瓦の塗装は30~100万円、既存の瓦を活用する葺き直しは50~180万円、新しい瓦への葺き替えは60~200万円が一般的な相場です。

耐水性を維持するための表面塗装が、紫外線や風雨により劣化するため、特にセメント瓦は定期的な塗装が必要です。塗装の劣化を放置すると、瓦の強度低下や雨漏りの原因となります。

また、古い土葺き工法の屋根では、耐震性向上のため軽量な材料(スレートや金属屋根)への葺き替えも検討できます。ただし、屋根の形状や住宅の立地条件によって費用が変動するため、複数の業者から見積もりを取るのがおすすめです。

4.屋根瓦の修理での業者の選び方

屋根瓦を修理する際に業者選びで失敗すると雨漏りなどの危険性があります。

業者を選ぶ際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。

- 訪問営業でやってきた業者は避ける

- 相見積もりで業者を選ぶ

- 自社施工の会社を選ぶ

4-1.訪問営業でやってきた業者には注意する

訪問販売に対する悪いイメージは根強いですが、すべての屋根業者が悪徳業者というわけではありません。中には、建物の状態をしっかりと考慮して、提案を行う信頼できる業者もいます。

しかし、営業トークには注意が必要です。連絡が急に途絶えたり、相場を大幅に上回る金額を提示する業者には注意が必要です。

さらに、しつこい訪問や契約を迫るような業者は悪徳業者である可能性が高いため、慎重に対応し、契約は避けましょう。適切な判断を行うためにも、他の業者の意見を聞くなどして、冷静に判断する必要があります。

また、昨今は屋根業者の訪問を装って、空き巣や強盗の下見に入るといった事例も見られます。訪問営業してくる会社は一旦断って、修繕が必要だと感じたら自分で業者を探したほうがいいでしょう。

4-2.相見積もりで業者を選ぶ

業者の選定では相見積もりを活用しましょう。相見積もりとは、2社以上に見積もりを同じ条件で依頼する方法です。

悪徳業者を避けるためにも、見積時には以下のポイントを把握しておきましょう。

- 具体的な工程が書いてあるか

- 詳細な面積や数値が書いてあるか

- 他社よりも高すぎる・安すぎることはないか

上記のポイントで1つでもひっかかるような業者との契約は、避けた方が無難です。

[1]具体的な工程が書いてあるか

見積もりの工事内容が「一式」と表記されていて詳細がわからない業者は危険です。

細かい数値が書かれていない見積もりでは、たとえ内訳がごまかされたとしても確かめる方法がありません。

優良業者であれば工事内容だけではなく使う瓦の商品名なども記載してくれます。

また、工事する面積や瓦の枚数も記載してくれることもあるでしょう。

[2]細かい面積や数値が書いてあるか

施工面積が「㎡」や修理「箇所」などで、細かく記載されているか確認しましょう。修理範囲が明確になり、適正な価格かどうかを判断しやすくなります。

また、数値の記載がない場合、後から追加料金が発生するリスクもあるため注意が必要です。信頼できる業者であれば、詳細な見積もりを提示し、不明点についても丁寧に説明してくれるでしょう。

[3]他社よりも高すぎる・安すぎることはないか

3社程度で相見積もりをしたときに、1社だけ料金が高過ぎたり安過ぎたりする場合にも注意しましょう。

高過ぎる場合、過剰な作業や不要なサービスが含まれている可能性があります。一方で、安過ぎる場合は手抜き工事や質の低い材料が使われるリスクもあります。

複数の業者から見積もりを取ることで相場感をつかみ、適正な料金で依頼できる業者を選びましょう。費用だけでなく、修理内容や保証も比較することが大切です。

4-3.自社施工の会社を選ぶ

自社施工の会社は、依頼から作業までを一貫して自社で対応するため、仲介料が発生せず、費用を抑えられることが少なくありません。

また、実際の施工を行う職人が会社の管理下にあるので、技術力や品質が一定水準で保たれる点も安心材料です。

下請け業者に依頼する場合、うまく情報が伝わらず、仕上がりに影響が出ることもあります。なるべく費用を抑えて技術力の安心を得たい方は、自社施工の業者がおすすめです。

5.屋根瓦の修理費用を安くする方法

屋根瓦の修理費用を安くする方法は2つあります。

- 火災保険を利用する

- 補助金を利用する

費用を抑えたい人は以下をチェックしてみましょう。

5-1.火災保険を利用する

台風や強風による屋根瓦の損傷は、火災保険の補償対象となる可能性があります。特に自然災害による被害の場合、保険適用により修理費用の負担を大幅に軽減できるでしょう。

ただし、以下の3つを満たすことが条件です。

- 加入している火災保険に風災補償が含まれていること

- 被害が自然災害によるものと証明できること

- 保険会社の調査で補償対象と認められること

申請手続きをスムーズに進めるためには、被害状況の写真撮影や業者による被害調査報告書の作成が重要です。また、保険申請する案件に慣れた施工業者を選ぶことで、申請手続きのサポートを受けられる場合もあります。

修理を検討する際は、保険申請に慣れた業者に依頼しましょう。

また、保険証券も確認しておくとスムーズです。保険適用の可否は築年数や被害状況によっても変わるので、早めに確認してください。

5-2.補助金を利用する

耐震性向上を目的とした屋根材の軽量化は、さまざまな補助金制度の対象となります。特に重い陶器製の和瓦から軽量な金属製屋根材への葺き替えは、建物の耐震性を高める効果が期待できるとされています。

補助金の内容は自治体ごとに異なりますが、一般的に工事費用の一部補助や、耐震診断費用、設計費用などが支援対象です。

補助金申請には事前相談や耐震診断が必要な場合もあるため、工事計画の初期段階での確認が重要です。また、年度ごとの予算に限りがある場合も多いので、申請は早めに検討しましょう。

6.瓦屋根の修理でDIYできる範囲は応急処置のみ

瓦の修理は高所作業を伴い、専門的な技術も必要となるため、DIYでは応急処置に限定することをおすすめします。特に2階以上の作業は危険を伴うので、専門業者への依頼を検討してください。

ここでは、DIYが可能な作業範囲と業者に依頼すべき作業範囲を解説します。

6-1.DIYが可能な作業範囲

DIYで可能な作業は、あくまでも一時的な応急処置に限られます。具体的には、1階部分の簡単な瓦の補修で、防水テープによる保護や簡易的なパテ補修などです。ホームセンターでDIYに必要な材料や工具をそろえることは可能ですが、本格的な修理までの一時的な対応として捉えておきましょう。

応急処置であっても、安全面には十分な注意が必要です。必ず天候の良い日を選び、命綱の使用や適切な作業用具の準備など、安全対策を徹底してください。

特に雨漏りが発生している場合は、建物への被害を最小限に抑えるために、できるだけ早く業者への修理依頼を検討しましょう。

6-2.業者に依頼すべき作業範囲

2階以上の高所作業や、構造に関わる修理は全べて専門業者に依頼すべきです。特に棟瓦の修理や防水工事、漆喰の補修など、専門的な技術や知識を要する作業は、経験豊富な業者に任せる必要があります。

自分で修理すると建物の防水性能を損なう可能性があり、より深刻な問題につながってしまうこともあります。また、火災保険の申請を考えている場合も、DIYは避けてください。

さらに、修理がうまくいかないと、雨漏りなどの二次被害を引き起こす危険もあります。特に瓦の交換や補修は、周辺の瓦との調和や防水性能の確保など、総合的な技術が必要です。見た目の簡単な作業でも、実際には複雑な知識と経験が要求されることを理解し、安全で確実な修理を心がけましょう。

7.まとめ

瓦の修理は、放置すると雨漏りなど深刻な問題につながる可能性があるため、早期発見・早期対応が重要です。修理方法は部分的な補修から全体的な葺き替えまでさまざまで、状況に応じて最適な工法を選択する必要があります。

費用は部分補修で数万円から、全面的な葺き替えでは数十万円までと幅広いですが、火災保険や補助金を活用すれば負担を軽減できる可能性もあります。DIYでの修理は1階部分の応急処置に限定し、2階以上の高所作業や本格的な修理は必ず専門業者に依頼すべきです。

信頼できる業者を選ぶには複数社から見積もりを取って実績を確認した上で、修理方法と費用の内訳などを確認しながら修繕を進めましょう。

なら

なら