ロシアのウクライナ侵攻などを背景に高騰が続いていた電気代も、ピークを過ぎて落ち着きをみせていますが、電気代が高い状態であることに変わりはありません。電気代の値上げは物価高にもつながるため、そろそろ落ち着いて欲しいものです。

この記事では、電気代が値上がりした主な理由や今後の電気代の動向、電気代を節約するために有効な対策を紹介します。少しでも電気代を含む家計を抑えたいと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 電気代が値上げされた理由

電気代が値上がりする理由は主に3つ挙げられます。

- 燃料価格の高騰

- 国内の電力供給不足

- 再エネ賦課金の上昇

それぞれの理由について詳しく解説します。

1-1 燃料価格の高騰

日本国内の電気代の高騰は、天然ガスや石炭価格の高騰が大きく影響しています。

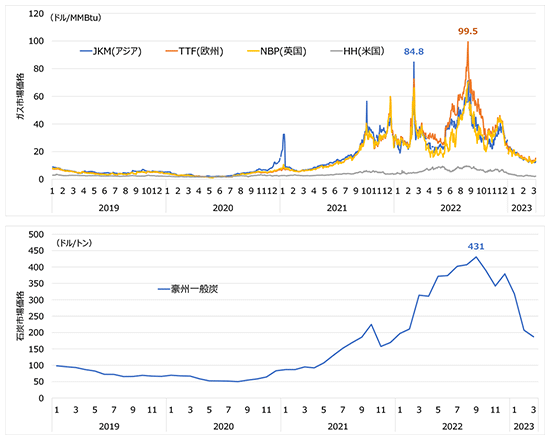

現在日本では総発電量の7割程度を火力電力に頼っていますが、火力電力の燃料の約9割は、天然ガスと石炭です。したがって、天然ガスと石炭価格の高騰が、電気代の値上がりに直結することになります。2021年から上昇傾向にあった天然ガスの価格は、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻を受け、アメリカによる経済制裁によってさらに高騰しました。

出典:資源エネルギー庁「令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)1-1」

2023年11月現在は落ち着いてきていますが、2020年の価格と比較すると、石炭価格も高い水準が続いています。

燃料価格については、円安の影響も大きく、今後の世界情勢の影響が懸念されます。

1-2 国内の電力供給不足

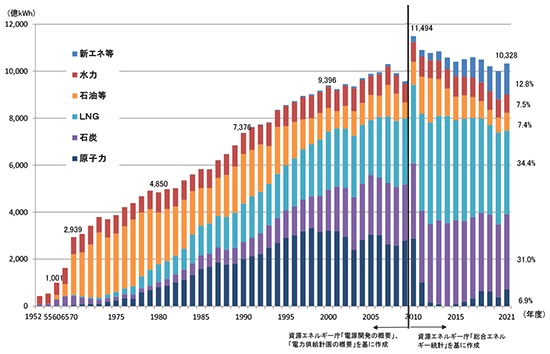

2011年に起きた東日本大震災後には、原子力発電所が次々と停止され、それまで全体の発電量の約25%を占めていた原子力による発電量が、現在では11%程度までに減少しました。また火力発電所の老朽化により、採算性を考慮して火力発電所が停止されるケースが増えています。

資源別の発電電力量の推移をみると、2011年を境に原子力発電が激減し、代わりに一時的に増やした火力発電(石炭・LNG・石油等)も徐々に減少していることが分かります。水力発電・新エネルギー発電を伸ばして補っていますが、総発電量はピーク時に追い付いていない状況です。

出典:資源エネルギー庁「エネルギー白書2023 第4節 二次エネルギーの動向」

以上のように、原子力発電所や火力発電所が減少したことにより、国内の電気需要に対する供給のバランスが崩れている状態です。その結果、電気代高騰に繋がっています。

1-3 再エネ賦課金の上昇

「再エネ賦課金」の上昇も電気代の値上げにつながっている理由の一つです。

「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)」は、太陽光発電などのクリーンなエネルギーを電力会社が買い取る「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」の、買取のための財源として徴収されるものです。これは太陽光発電の買い取り対象の発電コストが、火力発電等の発電コストを上回っているために発生する費用です。

「再エネ賦課金」は電気利用者から徴収しているもので、この賦課金が年々上昇し続けていたことが、電気代の高騰に影響していました。2023年度分は、火力発電等の発電コストが上昇していることを受けて、大きく下落することになりましたが、2024年5月からは、2022年までの水準以上に上昇しています。。

参考:新電力ネット「再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移」

2. 電気代値上げの今後の動向・推移

2022年に問題となった電気代の高騰ですが、2023年1月から「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、電気代の値上がりは比較的抑えられています。この事業は経済産業大臣の許可を受けた電気事業者が、それぞれの単価から値引きを行うものです。値引き単価について、主に家庭で使用する電気(低圧)は3.5円/kwh、企業で使用する電気(高圧)は1.8円/kwhの値引きとなっています。

当初2023年9月末までの補助事業でしたが、現在2024年の4月使用分までに延長され、2024年5月は値引き額は縮小しています(2024年6月時点の情報)。今後電気代に対する補助事業が延長されない場合、電気利用者の電気代負担額は増える可能性があります。

また、世界情勢はまだ安定せず、燃料価格は今後も緩やかに上昇することが予想されています。

3. 電気代値上げに有効な対策

このまま国による補助事業が延長されない場合、2024年5月以降の電気代の値上がりが予想されます。今のうちに電気代を節約するために有効な対策を実践して、今後の電気代の値上げに備えましょう。以下で紹介する4つの対策を、状況に合わせてぜひご検討ください。

3-1 電力会社・電気料金プランの見直しを行う

まず最初に検討したいのは、電力会社や電気料金プランの見直しです。電力自由化により、原則どこの電力会社とでも契約は可能です。各社が提供している電気料金のシミュレータなどで試算を行い、現状よりも安くなる電力会社や電気料金プランへの変更を検討してみましょう。

なお、一部の集合住宅では、建物全体で「高圧一括受電契約」をしていることがあります。その場合は個別で変更できないこともありますので、管理会社や不動産会社に確認してみましょう。

また、電気をあまり使わないご家庭であれば、アンペア数を下げて基本料金を安くする方法もあります。ただしアンペア数を下げると、一度に多くの家電製品を使う際などに、ブレーカーが落ちやすくなるので注意が必要です。

3-2 省エネ性能に優れた家電に買い替える

家電製品を省エネ性能に優れた製品に買い替えることで、電気代の節約を期待できます。調子が悪くなっているような家電があるなら、買い替えを検討してみましょう。

| 対象機器 | アクション | エネルギー削減率 |

|---|---|---|

| 冷蔵庫 | 10年前の商品から買い替える | 約40〜47% |

| 照明器具 | 一般電球を電球型LEDランプに買い替える | 約86% |

| テレビ | 9年前の商品から買い替える | 約42% |

| エアコン | 10年前の商品から買い替える | 約17% |

出典:資源エネルギー庁 省エネポータルサイト「家庭向け省エネ関連情報 機器の買換で省エネ節約」

買い替える費用を考慮しても、トータルで考えれば省エネ家電への買い替えは節約につながります。省エネ基準を満たしている製品には「省エネルギーラベル」が表示されているので、家電製品を選ぶ際の目安にしましょう。

なお、各自治体で、省エネ家電購入に対する補助金制度が用意されていることがあります。お住まいの自治体の情報を探して、お得に買い替えましょう。

3-3 無理のない範囲で省エネ行動を行う

エネルギー消費を抑えるという観点では、家電の使い方に配慮することでも電気代を抑えることができます。

| 対象機器 | アクション | 電気代削減額/年 |

|---|---|---|

| エアコン | 冬の暖房時の室温は20℃を目安にする | 約1,650円 |

| フィルターを月に1~2回清掃する | 約990円 | |

| 電気カーペット | 設定温度を「強」から「中」にする(3畳用の場合) | 約5,770円 |

| テレビ | 画面の輝度を「最大」から「中間」に下げる(液晶32V型の場合) | 約840円 |

| 冷蔵庫 | 物を詰め込みすぎない(半分程度まで減らす) | 約1,360円 |

(想定電気代: 31円/kWh)

出典:資源エネルギー庁 省エネポータルサイト「家庭向け省エネ関連情報 無理のない省エネ節約」

もちろん、健康を損なうほどの節電を行う必要はありませんが、生活の中でできる範囲の節電を心がけてみましょう。

▼関連記事

3-4 省エネリフォームを行う

省エネリフォームは、消費エネルギーを抑えることによって、光熱費を節約することを目的としたリフォームのことです。

省エネリフォームによって、ガス代も含めた年間の光熱費を約6万円以上も節約できるようになる試算もあります。

| 温暖地(例:東京) | 寒冷地(札幌) | |

|---|---|---|

| 従来の住宅 | 28万3,325円 | 39万3,191円 |

| 一般的な省エネ住宅 | 22万2,317円 (6万1,008円削減) |

33万3,174円 (6万0,017円削減) |

| 高度な省エネ住宅(ZEH基準相当) | 15万9,362円 (6万2,955円削減) |

20万8,323円 (12万4,851円削減) |

出典:省エネ住宅消費者普及ワーキンググループ「快適・安心なすまい なるほど省エネ住宅]

省エネリフォームの例

- 窓や壁などの断熱性能を向上させる「断熱改修」

- 高効率な設備や自家発電システムを導入するリフォーム

また、省エネリフォームは一定の要件を満たすことで補助金制度を利用できます。

たとえば「子育てエコホーム支援事業」では、窓の断熱改修などに対し、1戸あたり20万円が補助されます。そのほか、エネファームやエコキュートを設置する住宅に対し、1台あたり最大15万円を補助する「給湯省エネ事業」などもあります。設備の入れ替えやリフォームを検討する場合は、補助金制度を活用してお得にリフォームしましょう。

省エネリフォームについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

4. まとめ

電気代の高騰は今後も続く可能性があります。家電の買い替えや省エネリフォームには費用がかかりますが、トータルで考えれば節約になるうえ、快適な住環境も手に入ります。電気は生活に欠かせないものなので、費用対効果の大きい対策を行い、今後の電気代高騰に備えましょう。

リフォームガイドでは、省エネリフォームが得意な優良会社を紹介しています。補助金事業への登録状況を踏まえた紹介もできますので、まずはお気軽にご相談ください。