「和室を増築するのに、どのくらい費用がかかるんだろう?」

「うちに増築はできるのだろうか?」

「いろいろ手続きとか面倒なのでは?」

このような疑問はありませんか?

正直に言ってしまえば、増築は面積の割に割高な工事と言えます。

さらに増築となると、そもそも増築できるかどうか、法律上の問題も考える必要があります。

しかし、念願だった和室。

せっかく土地が余っているなら有効活用して増築したいですよね。

また増築は一部屋増えるだけで空間にゆとりができ、ゆったりと生活できるようになります。

建て替えなどしなくても、家を大きくできるのも増築のメリットです。

この記事では、和室の増築にかかる費用、あなたの家は増築できるのかどうか、増築の前後で必要な手続きとその手順、増築にかかる期間を解説します。

理想の和室増築を実現するために知っておきたいことが集約されていますので、ぜひご参考下さい。

目次

1.和室の増築にかかる費用を全解説

和室の増築にかかる費用は、工事費用とその他諸費用です。

ここでは和室の増築に必要な費用を全て解説していきます。

1-1.和室の増築工事にかかる費用

和室の増築工事は、「どこに増築するか」と「どんな和室にするか」で費用が大幅に変わります。

どこに増築する?

どんな和室にする?

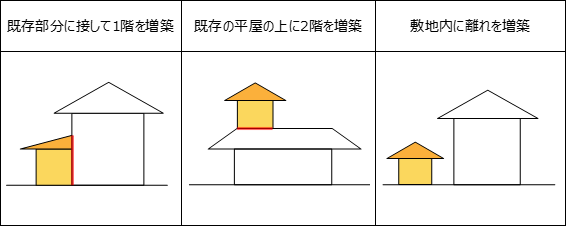

| 既存部分に接して1階を増築 | 平屋の上に2階を増築 | 敷地内に離れを増築 | |

|---|---|---|---|

| シンプルな和室 | 220~250 | 400~450 | 200~230 |

| 素材にこだわった和室 | 250~300 | 450~500 | 230~280 |

| 素材にこだわった和室(床の間・仏間付き) | 300~350 | 500~550 | 280~320 |

※6~8畳の増築を想定

※木造在来工法の住宅の場合

2階部分の増築が高額になる理由は、大規模な工事になりやすいからです。

というのも、平屋の屋根を取り壊したり、一部屋分支えられるくらいの強度にするため1階部分の補強工事が必要になるからです。

離れに増築する場合、既存部分の解体作業が必要ないので、作業は比較的楽になり、その分費用も抑えられる傾向にあります。

(補足)増築費用が通常より高くなる場合

- 足場を設置するスペースに余裕がなく、作業が非効率になる場合

- 奥まった家で車両が通れない場所に増築する場合(重機を運び込めず基礎固めを手作業で行ったり、建材を人力で運搬するため高額になる)

- 植木などが生い茂った場所に増築する場合(土地を平らにならすのに費用がかかる)

1-2.増築に伴うその他費用

| 確認申請 | 15~20万円 |

|---|---|

| 増築登記 | 7~10万円 |

| 固定資産税の増税額 | 1.5~2万円 |

※確認申請は「防火・準防火地域」の敷地、または「10㎡以上の増築」の場合必要

増築は、工事費の他に諸費用がトータルで22~30万円かかります。

「確認申請」や「増築登記」は、専門的な知識が必要になるため、建築士や土地家屋調査士というプロに代行を依頼するのが一般的です。

基本的に、施工するリフォーム会社や工務店がやってくれるところが多いです。

また家の面積が増えることは資産が増えるということなので、固定資産税も増額されます。

2.和室増築の事例を紹介

実際にあった和室増築の事例をご紹介します。

2-1.駐車スペースに6畳の和室を増築【費用:290万円】

出典:https://nagoyameito-nikka.com/works/zokaichiku/20151118113948.html

| 費用:2,900,000円(税込) 工期:2ヶ月間 |

増築は、外壁を母屋に溶け込むようにすることも重要です。

同じような外壁材が見つかりにくい場合もあるので、依頼する施工会社に事前に確認しましょう。

2-2.もともとあった和室に板間を増築

出典:https://www.space-up.jp/point_case/japaneseroom/6122/

このように窓側に板間を設置することで得られるメリットはいくつかあります。

- 縁側のように休憩スペースとしてくつろぐことができる

- 洗濯物を部屋干しするスペースとして活用できる

- 畳を窓から話すことで、日光による畳の日焼け防止や、梅雨時期の湿気による傷みを抑えられる

- 広めに板間をつくっておけば、将来ベッドを設置できる

ただ、床材を畳と板間の2種類にすることで「費用がかさむ」、「畳面積が狭くなる」などのデメリットもありますので、和室の使用目的を考えながら、どんな和室にしようか検討しましょう。

3.自分の家は増築できる?確認ポイントは3つ

法律による制限や、既存の建物の状態によって、増築ができない場合もあります。

あなたの家には増築できるかどうか、確認しておきましょう。

3-1.建ぺい率・容積率は既にギリギリでないか確認

特に都市部で多いのが、新築時に「建ぺい率」や「容積率」※の限度ギリギリまで建てた物件が、確認申請で通らないというケースです。

この他に、「高さ制限」や採光・日照条件を考慮した制限など、立地条件によって制限は様々です。

また京都の景観に関する条例のように、お住まいの地域によって地域の条例による制限もあります。

増築を検討する場合は、お住まいの市区町村役場で確認するのが確実です。

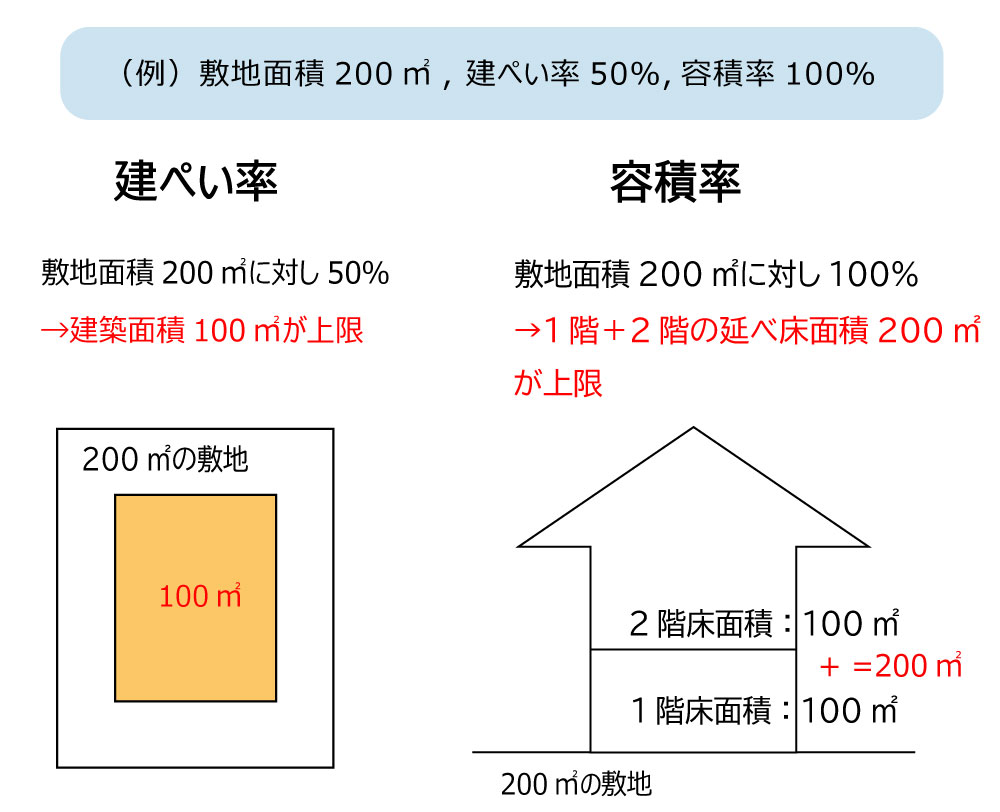

(補足)建ぺい率・容積率とは?

- 建ぺい率:敷地面積を基準に、建てられる家の面積を決める割合

- 容積率:敷地面積を基準に、建てられる家の床面積を決める割合

例えば、敷地面積200㎡・建ぺい率50%・容積率100%の場合、まず建てられる家の面積は200㎡の50%なので100㎡が限度。

次に容積率が200㎡に対し100%なので、200㎡まで床面積をとることができます。

つまりこの場合、建ぺい率・容積率ともにギリギリまで建てると、100㎡の2階建て(1・2階ともに100㎡)の住宅になります。

3-2.構造・工法は何か確認、ハウスメーカーで建てた家は難しい

増築を一番しやすいのは木造在来工法の住宅です。

ハウスメーカーで建てた家の場合、メーカー独自の工法があり、柱や壁(構造躯体)を触る増築工事は引き受けない工務店が多いです。

建てたハウスメーカーに依頼すると、費用は格段に高くなり割に合わず、メーカー側も増築はあまり提案してきません。

また都市部の場合、ハウスメーカーの家かどうかに限らず建ぺい率と容積率いっぱいまで建っているケースが多いため、その時点でメーカーからは断られる場合が多いです。

3-3.「既存不適格建築物」かどうか確認

あなたの家が「既存不適格建築物(建築した当時は建築基準法の基準に適合していたが、その後の法改正によって改正後の基準に適合しなくなった建物)」の場合、増築することによって、母屋全体を現在の基準に合わせるためにリフォームする必要が出てきます。

「既存不適格建築物」は違法建築ではなく、わざわざ基準に合わせる必要はありません。しかし増築や大規模なリフォームをする際には現行法に合わせる必要が出てきます。

例えば、昭和56年(西暦1981年)6月以前に建てられた建物は現在の耐震基準でないため、増築をする場合、建物全体を現在の耐震基準に合わせなくてはいけません。

そのため大がかりな耐震補強が必要になり、和室を一部屋増築するだけのつもりが、かなり大規模なリフォームになってしまいます。

現在お住まいの家が現在の法律に適合しているか、法律が変わっているのであれば増築はできるのかどうか、必ずお近くの役場で確認を行ってください。

(補足)

「既存不適格建築物」は倒壊の恐れがあることも事実です。

これからまだ長く住もうと思っているのであれば、この際に建て替えや全面的なリフォームを考えてもいいでしょう。

参考記事:「リフォーム」と「建て替え」で悩む人必見!お得な選び方を全て解説

4.増築前後で必要な手続きと手順

ここでは増築の前後で必要な手続きとその手順を解説します。

4-1.増築の前は「確認申請」が必要

増築は、新築時と同じように行政に対して建築確認をする「確認申請」が必要※です。

確認申請は、かなり専門知識が必要なためプロに代行を依頼するのが一般的で、通常は施工会社が代行してくれます。(代行にかかる費用は1-3.参照)

また、確認申請には「今の家が建築基準法に沿って建てられているかを証明」できる書類や「図面」等を添付しなくてはいけません。

そのため以下の2つの書類があると申請が非常にスムーズに進みます。

- 既存建物の「検査済証」

- 既存建物の図面(なければ竣工図)

「検査済証」は、既存の建物が建築基準法に適合しているかどうかを証明するものですので、基本的に無ければ申請を受け付けてもらえまえん。

図面に関しては、無ければ既存部分の図面を再度作成することになり、これは大変な作業になるので、準備できたほうがスムーズに申請ができます。

これらの書類がない場合でも、プロに聞くのが一番ですので、お近くの工務店やリフォーム会社に相談してみましょう。

※確認申請が必要でない場合

以下2つの条件を満たしている

- 10㎡以下(約6畳)の増築

- 防火・準防火地域ではない

>>5分で分かる増築時の確認申請とは!

4-2.完工後は「登記」も忘れずに

増築した際は、増築後1ヶ月以内に「増築登記」が必要になります。

登記も、図面の作成など自分でやるには困難なものですので、「土地家屋調査士」に依頼して代行してもらうのが一般的です。施工会社がそのまま代行してくれる場合も多いです(代行にかかる費用は1-3.参照)。

登記をすると、行政から家屋調査員が派遣され、家屋調査が行われます。

この時の評価に基づいて、固定資産税の税額が決まります。

5.増築を依頼する業者選びのポイント

では「どうやって施工会社を探せばいいの?」という疑問があるかと思います。

増築は、一般的な家の中のリフォームより、つなぎ目からの「雨漏りリスク」や法律に関わってくる工事です。

会社選びは慎重に行いましょう。

5-1.「建設業許可」がある会社か確認

建設業界では、500万円以下の工事であれば、「建設業許可」がなくても施工ができてしまいます。

会社の基盤や実績を判断する上で一つの判断材料になりますので、「建設業許可」を持っている会社かどうかをチェックしましょう。

チェック方法は、会社のホームページに記載されている場合が多いので、会社の概要欄などを確認してみて下さい。

5-2.複数社に見積もりを依頼

価格や会社との相性を比較検討するためにおすすめしている相見積もりですが、増築の場合は「信頼できる会社かどうか」を見定めるためにも必ず行いましょう。

見積もりは現場を見に来てもらうことが基本ですので、その際に以下の点を意識して話してみましょう。

・万が一つなぎ目から雨漏りした場合、保証はあるのか

・増築の実績はどうか

リフォームガイドでは、優良施工会社を無料でご紹介しています。お気軽にお問い合わせください。

5-3.ハウスメーカーの家はまずハウスメーカーに相談

ハウスメーカーで建てた家の場合、メーカー独自の工法があり、柱や壁(構造躯体)を触る増築工事は引き受けない工務店が多いです。

増築できるかどうかも含め、まずは家を建てたハウスメーカーに相談してみましょう。

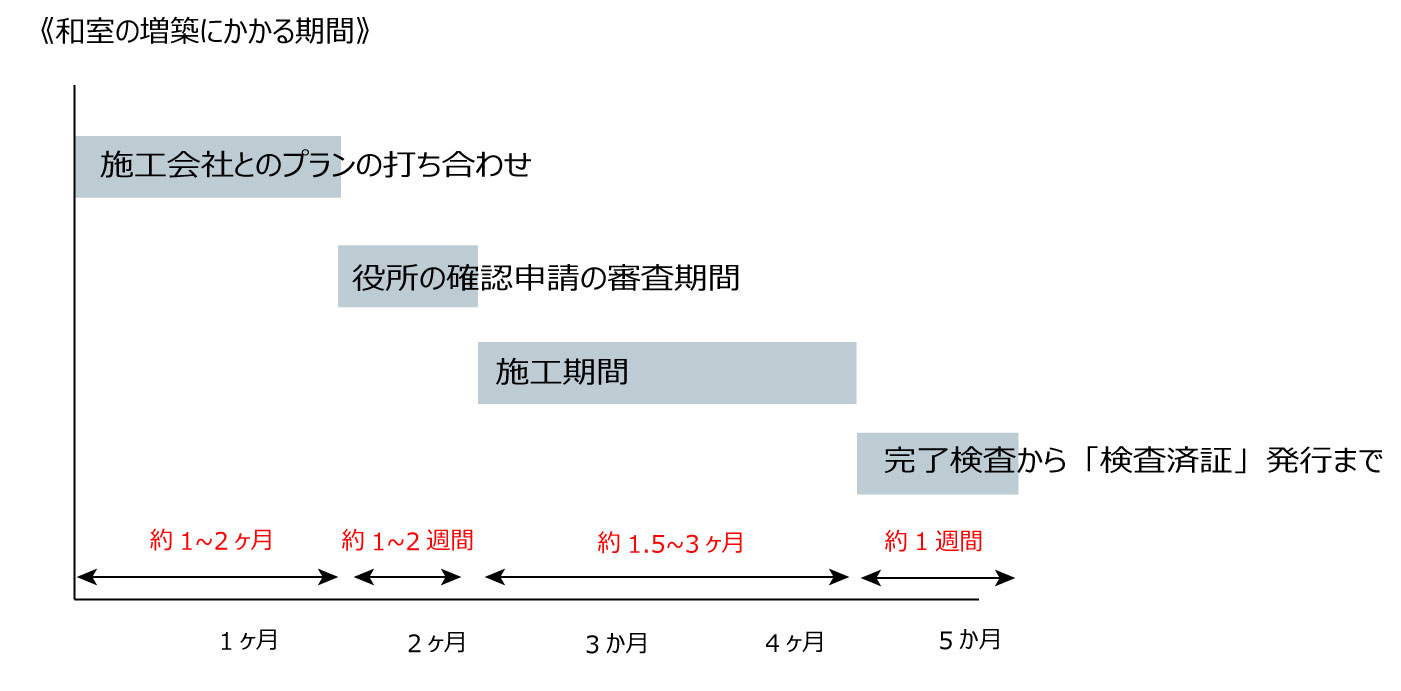

6.和室の増築にかかる期間はどのくらい?

和室の増築をする際、今から増築部分に住めるようになるまで、約4~5ヶ月かかります。

施工期間以外にも、以下の期間を見ておく必要があります。

7.まとめ

如何でしたでしょうか。

和室の増築には意外と費用と手間がかかるなと思われたかもしれません。

しかし、今住み慣れている場所を離れず家を広くできることが増築のいいところです。

また、今の家の状態を見直すいい機会でもあるかもしれません。

一度お住まいの市町村役場に増築できるかどうかの確認をしてみたり、お近くのリフォーム会社や工務店に相談してみましょう。

また、増築は施工会社に確認申請など役所とのやりとりを任せる場合が多いので、信頼できる施工会社に相談することも重要です。

リフォームガイドでは、あなたのご希望に沿った業者を無料で紹介しています。

お気軽にご相談ください。

(増改築リフォームの関連記事)

全ノウハウまとめ

増築リフォームを成功させる全ノウハウまとめ

その他関連記事

- 【2025年法改正】リフォームでも省エネ適合が義務化?費用・補助金・対策まとめ

- サンルームの増築費用を解説!施工事例や増築の際の注意点も紹介

- 2階リフォームで叶うこと・注意点は?費用や注意点についても解説

- 防音室を増築する時の注意点は?防音リフォームとの違いや費用も解説

- 増築にかかる費用を徹底解説!費用を抑える方法もご紹介

- 増築でリビングを広げたい!リフォームの方法・費用・事例を紹介

- お風呂を増築で広くできる?増やせる?リフォーム費用・注意点も解説

- 庭を潰して増築する際の費用相場を場所別に解説!事例や補助金も紹介

- 増改築とは?定義や減税制度、必要な手続きについて完全解説

- 離れを増築して建てるための基礎知識や費用・注意点【法律上できない場合も?】

なら

なら