「増改築ってどんな工事?定義は?」

こんな疑問を持っていませんか?

税控除や補助金など制度上でよく見かける「増改築」という言葉。

具体的にどういう意味なのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「増築」や「改築」は建築基準法上では「建築行為」にあたり、新築や建て替えなどと同様に

- 建築物が違法に建てられないかを確認する「確認申請」

- 工事後、「建物表題部変更登記」

を行う必要があります。

この記事では、

- 「増改築」の定義

- 増改築で利用できる優遇制度

- 増改築する際に必要な手続き

- 増改築ができない場合

- 増改築の業者選び

を解説します。

法律にかかわる話も分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

1.増改築とは具体的にどんな工事?

増改築とは、「増築」と「改築」という2つの言葉を合わせた言葉です。

また、住宅に関する補助金などの公的制度や住宅ローンで使われる「増改築」という言葉は、新しく住宅を建てる「新築」に対して、既存の住宅に手を入れる・造り変えるという意味で「増改築」という言葉を使っていることもあります。

それでは具体的な定義を見ていきましょう

1-1.増改築の定義

増改築とは、「増築」と「改築」という2つの言葉を合わせた言葉です。

「増築」と「改築」は、いずれも建築基準法上で「新築」と同じように「建築行為」にあたる工事です。

「増築」は建物の床面積を増やす工事を指し、「改築」は床面積を増やさず一部またはすべてを新しく造り変える工事を指します。

改築:床面積を増やさず、一部またはすべてを造りなおす工事

具体的には、以下のような定義が定められています。

| 工事種別 | 定義 |

|---|---|

| 増築 | 既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物のある敷地に新たに建築すること。 |

| 改築 | 建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること。 |

出典:https://www.mlit.go.jp/common/001064904.pdf

▼関連記事

1-2.リフォームやリノベーションとの違い

リフォームやリノベーションと何が違うの?と思われるかもしれません。

「リフォーム」には具体的な定義がありませんが、トイレを交換するような小規模な工事から、家の構造部分まで手をかけ間取りから大幅に変えるような工事まで、幅広く使われます。リフォームを「既存住宅に手を加える工事全般」と広くとらえた場合、「増改築」もリフォームの一種と言えます。

「リノベーション」は、こちらも定義があるわけではありませんが、間取りを大胆に造り変える工事を指す場合が多いです。そのため、リフォームよりも「増改築」に近い言葉と言うことができます。

※これらの言葉の意味は、明確な定義がないため、会社や人によって使い方が異なることがあります。

2増改築で利用できる優遇制度

増改築の内容によって、税優遇が受けられます。これらは自分で申請しないと受けられないため、遅滞なく手続きを行うようにしましょう。

2-1.減税

■住宅ローン減税

増改築の際に、住宅ローンを組んだ際に、所得税・住民税の軽減措置があります。

| 対象期間 | 控除対象限度額 | 控除率 |

|---|---|---|

| 10年間 | 年末残高最大2000万円 | 0.70% |

となっています。

例えば、年末住宅ローン残高1000万円ですと、1000万円 × 0.7% = 7万円が所得税から控除されます。

住宅ローンとの利子分が、ほとんど相殺されることもありますのでぜひ利用しましょう。

■バリアフリー、省エネ、三世代同居などの目的のリフォームの場合

一定のバリアフリー工事、省エネ改修工事、三世代同居改修工事、これら合わせて行う耐久性向上改修工事などで、既存住宅で増改築工事を行った場合、所得税控除を受けることができます。

| 対象工事 | 最大控除額 (対象工事) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 対象工事(いずれか実施) | 対象工事限度額 | 控除率 | ||

| 耐震 | 250万円 | 10%※ | 25万円 | |

| バリアフリー | 200万円 | 20万円 | ||

| 省エネ | 250万円(350万円) | 25万円(35万円) | ||

| 三世代同居 | 250万円 | 25万円 | ||

| 長期優良住宅化 | 耐震+省エネ+耐久性 | 500万円(600万円) | 50万円(60万円) | |

| 耐震or省エネ+耐久性 | 250万円(350万円) | 25万円(35万円) | ||

| 子育て | 250万円 | 25万円 | ||

※()内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合

※ 対象工事の限度額超過分、およびその他リフォーム工事についても一定の範囲まで控除率5%で控除対象となる

出典:国土交通省「令和6年度 国土交通省税制改正概要(21頁)」

増改築工事において、これらの控除制度を利用することで、当初予定していた予算よりも抑えることができることもあります。

工事内容について、優遇制度をうまく活用できるよう業者と相談して決めていきましょう。

減税制度について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

■減税の申告時に必要な「増改築等工事証明書」とは?

増改築等工事証明書とは、いわばリフォーム証明書です。

これらの減税を受ける際、いずれの場合も建築士事務所に所属している建築士などによって発行される「増改築等工事証明書」が必要です。

工事を依頼するリフォーム・リノベーション業者に、減税を受けたい旨をあらかじめ伝え、用意できるかを確認しておきましょう。

2-2.補助金

増改築に伴って以下のようなリフォームをした場合、補助金がもらえる可能性があります。

- 省エネ・断熱リフォーム

- バリアフリー・介護リフォーム

- 耐震補強リフォーム

■省エネ・断熱リフォームで使える補助金

窓・玄関ドアなど開口部の断熱リフォームや、断熱パネルなど高性能建材を用いた断熱リフォームなどでは以下のような補助金が使える可能性があります。

- 子育てグリーン住宅支援事業

- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業

- 次世代省エネ建材の実証支援事業

■バリアフリー・介護リフォームで使える補助金

手すりの設置・段差の解消・滑りにくい床材への変更など、バリアフリーに関するリフォームをする場合、以下のような補助金が使える可能性があります。

- 高齢者住宅改修費用助成制度

- 各自治体のリフォーム関連助成金

- 子育てグリーン住宅支援事業(指定の省エネ・断熱リフォームも行う場合のみ)

■耐震補強リフォームで使える補助金

増改築に伴って耐震補強をする場合、以下のような補助金が使える可能性があります。

- 各自治体のリフォーム関連助成金

詳しくはこちらで解説しています。

-300x109.jpg)

-300x109.jpg)

3.増改築する際に必要な手続き

増改築する際に、たとえ自分の土地であっても自由に工事をして良いわけではありません。

内装リフォーム、キッチン交換、外壁塗装など部分的なリフォームでは手続きは必要ありませんが、増改築のように床面積に変更がある場合や建物を造り変える工事の場合、申請や登記が必要です。

3-1.建築確認申請

増改築する際、床面積が10㎡(3坪程度)を超える場合には、建築確認申請が必要になります。建築確認申請は、増改築が建築基準法に則っているかの確認になりますので、建築前に行います。

個人でもできる申請ですが、専門知識が必要ですので、基本的には施工業者が代行します。代行費は15万~25万程度かかります。

▼関連記事

3-2.登記(建物表題変更登記)

増築・減築で面積に変更があった場合や、住宅から店舗などに用途の変更が起こった場合に建物表題変更登記が必要になります。土地家屋調査士に依頼して行いますので、施工業者が提携している司法書士などが対応します。

委託費用は面積変更が生じる増築や減築は測量・図面作成が必要になるため10万~15万円程度、用途変更など内容変更程度であれば5万~10万程度かかります。

面積の変わらない一般的なリフォームと言われる程度の場合は、住宅から用途変更がなければ登記の必要はありません。

4.増改築ができない場合

いざ増改築をしようと思っても、法令上できないといった場合があります。

まず増改築を検討する際には、増改築ができるのかどうかについて知る必要があります。

- 建蔽率・容積率を超える場合

- 「再建築不可物件」の場合

についてご紹介いたします。

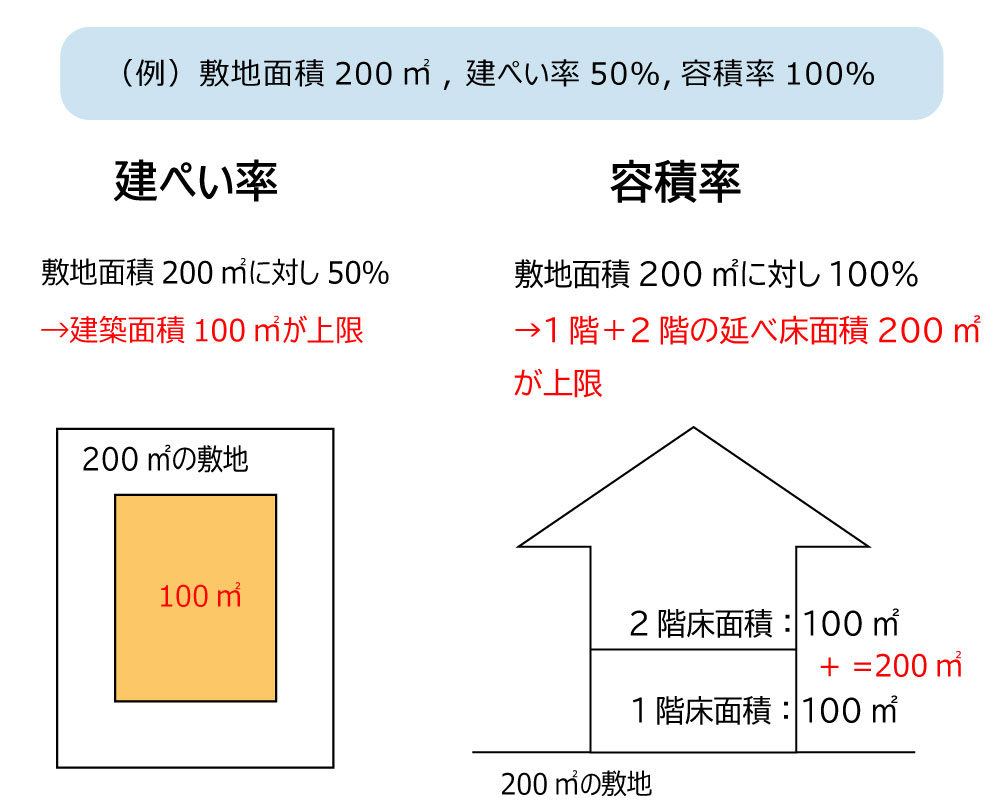

4-1.建蔽率・容積率を超える場合

建蔽率・容積率という言葉をなんとなく聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実はこれらを守らないと、そもそも建物が建設できず、罰せられてしまうこともあります。

特に床面積が増える増築の場合に注意が必要です。

・建蔽率とは

敷地面積に対して、建築可能な床面積の割合のことを建蔽率と言います。

例えば、建蔽率70%の場合、200㎡の土地に対して、床面積140㎡までの建物を建てることができます。これよりも床面積の大きい建物は、建てることができません。

・容積率とは

敷地面積に対して、建築可能な総床面積の割合のことを容積率と言います。

例えば、容積率200%の場合、200㎡の土地に対して、総床面積400㎡までの建物を建てることができます。これよりも総床面積の大きい建物は、建てることができません。

これらの他にも、北側斜線制限、高さ制限、道路車線制限など増築リフォームする場合には細かい規制がありますので、業者に問題ないように建築依頼をしましょう。

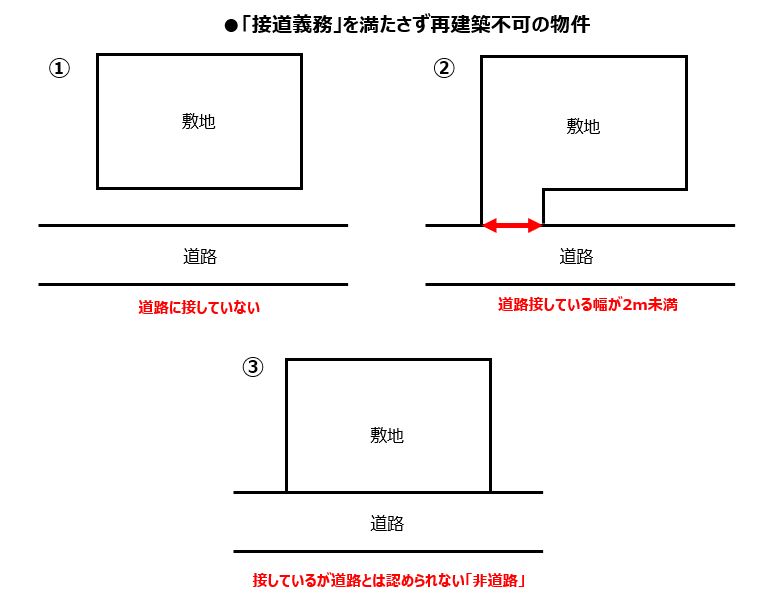

4-2.「再建築不可物件」の場合

再建築不可物件とは、建てた際には法令上問題なかったが、現在の法令では建てることができない物件のことを言います。

増改築も建築基準法上では「建築」工事に該当するため、再建築不可物件では増改築もできないということになります。

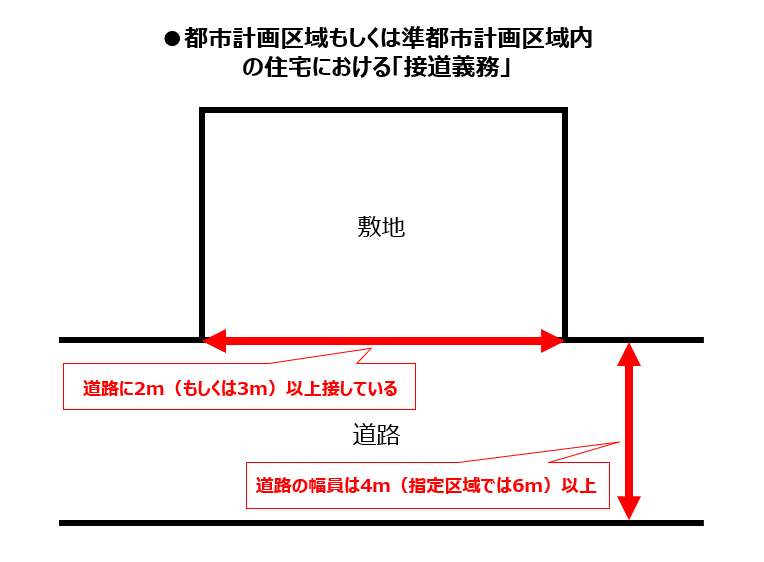

再建築不可となる物件は具体的に、接道義務(以下で解説)を満たしていない場合です。

【接道義務(建築基準法第3条)】

都市計画区域もしくは準都市計画区域内では、建築物の敷地が道路に2m(もしくは3m)以上接していなければいけません。この際の道路の幅員は、4m(指定区域では6m)のものでなければいけません。

【補足】工法・構造によって難しい場合もある

増改築はどのような物件でも可能というわけではなく、工法・構造によっては技術的に難しい場合があります。

一般的な木造住宅は「在来軸組工法」という工法で建てられますが、「枠組壁工法(ツーバイフォー工法)」と呼ばれる壁で建物を支える工法の場合、きちんと工法を理解している工務店やリフォーム会社でないと増改築はできません。

また、独自の工法があるハウスメーカーの建てた家も、一般の工務店やリフォーム会社が増改築をすることは基本的にできません。

構造上難しそうな物件の場合には、増改築できるかどうか一度業者に相談してみましょう。

5.増改築の業者選びが特に重要

増改築を成功させるために一番重要なことは、業者選びを慎重に行い、腕がよく信頼できる業者を見つけることです。

リフォーム会社であればどこでも増改築はできると思われる方もいらっしゃいますが、実はリフォーム会社の中には増改築などの大規模な工事の実績がない会社もあります。

例えば、部屋の内装リフォーム、設備リフォーム、外装リフォームなど、それぞれの箇所を専門に行なっているリフォーム業者は、構造を触る工事をしていないため、「建築工事」にあたる増改築の知識に乏しい場合があります。

増改築を依頼する際には、

- 新築工事を請け負っている工務店

- 大規模リフォーム、リノベーション工事をメインに請け負っているリフォーム会社

このような会社から探すことが良い業者を選ぶための1つのポイントです。

6.まとめ

増改築は「増築」と「改築」という2つの言葉を合わせた言葉で、「新築」と同じように建築基準法上で「建築行為」にあたります。

それぞれの定義は、以下の通りです。

| 工事種別 | 定義 |

|---|---|

| 増築 | 既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物のある敷地に新たに建築すること。 |

| 改築 | 建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること。 |

両者の違いを簡単に述べると、「増築=床面積を増やす工事」、「改築=床面積は変えずに一部またはすべてを造りなおす工事」です。

増改築は、法令によって制限があり、依頼する業者によって大きく仕上がりも変わってきてしまいます。これはもちろん新築工事と同じですので、それだけ業者選びには注意する必要があります。

増改築を検討する際には、

- 建築確認申請・登記が必要かどうか

- 増改築が可能な物件か(建蔽率・容積率、接道義務、構造など)

- 新築、リノベーション工事の実績がある業者に依頼

以上3つの点に注意して、工事を進めるようにしましょう。

(増改築リフォームの関連記事)

全ノウハウまとめ

増築リフォームを成功させる全ノウハウまとめ

その他関連記事

- サンルームは増築になる?条件と注意点をわかりやすく解説

- 2階建てを平屋に減築リフォーム!費用や注意点・建て替えとの比較も

- 【2025年法改正】リフォームでも省エネ適合が義務化?費用・補助金・対策まとめ

- サンルームの増築費用を解説!施工事例や増築の際の注意点も紹介

- 2階リフォームで叶うこと・注意点は?費用や注意点についても解説

- 防音室を増築する時の注意点は?防音リフォームとの違いや費用も解説

- 増築にかかる費用を徹底解説!費用を抑える方法もご紹介

- 増築でリビングを広げたい!リフォームの方法・費用・事例を紹介

- お風呂を増築で広くできる?増やせる?リフォーム費用・注意点も解説

- 庭を潰して増築する際の費用相場を場所別に解説!事例や補助金も紹介

なら

なら