※本事業は令和7年度予算分をもって終了いたしました。

家のリフォームを検討している人であれば、「長期優良住宅化リフォーム」という補助金制度を聞いたことがあるでしょう。

住宅の性能を向上させ長期優良住宅の認定を目指すこの制度は、適用されると最大で210万円もの補助金を受け取れます。リフォーム工事は高額になることも多いので、補助金があると家計の助けになりますよね。

そこで今回は、長期優良住宅化リフォームについて、対象となる工事や補助率・補助限度額、補助金を受け取る条件などをわかりやすく紹介します。

長期優良住宅化を目指すメリット・デメリットや、向いている人・いない人についても解説しますので、参考にしてみてくださいね。

目次

1.長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要

長期優良住宅化リフォームとは、中古住宅の質を高めたり、子育てしやすい生活環境を整えたりすることなどを目的に、既存住宅の性能を向上するためのリフォームに対して支援する国の事業です。

制度の概要を確認しましょう。

1-1.長期優良住宅化リフォーム推進事業の対象となる工事

長期優良住宅化リフォーム推進事業の対象となるのは、以下のような工事です。

■性能向上リフォーム工事

既存住宅でより長く、安全に、そして快適に暮らすことを目的におこなう、以下のようなリフォーム工事を指します。

① 劣化対策や耐震性の向上、省エネ対策など、特定の性能を一定の基準まで向上させる工事

② ①以外の性能向上工事:バリアフリー改修工事、テレワーク環境整備改修工事、高齢期に備えた住まいへの改修工事、インスペクションで指摘を受けた部分の補修工事など

■三世代同居対応改修工事

親と子、そして孫の三世代がより快適に暮らすためにおこなう、キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事など

※リフォーム後に、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか2つが複数箇所にあることが条件です。

■子育て世帯向け改修工事

若者や子育て世帯が、子育てしやすい環境にするためにおこなう改修工事

※例:住宅内の事故や不審者の侵入を防ぐための工事

■防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事

自然災害に対応するためにおこなう改修工事

※例:地震や台風(風水害)、水害への備えや、電力・水を確保するための工事

1-2.補助率と補助限度額

長期優良住宅化リフォーム推進事業における補助率と補助限度額は、以下のとおりです。

■補助率

本事業では、上記の補助対象リフォーム工事費合計の3分の1が補助されます。

■補助限度額

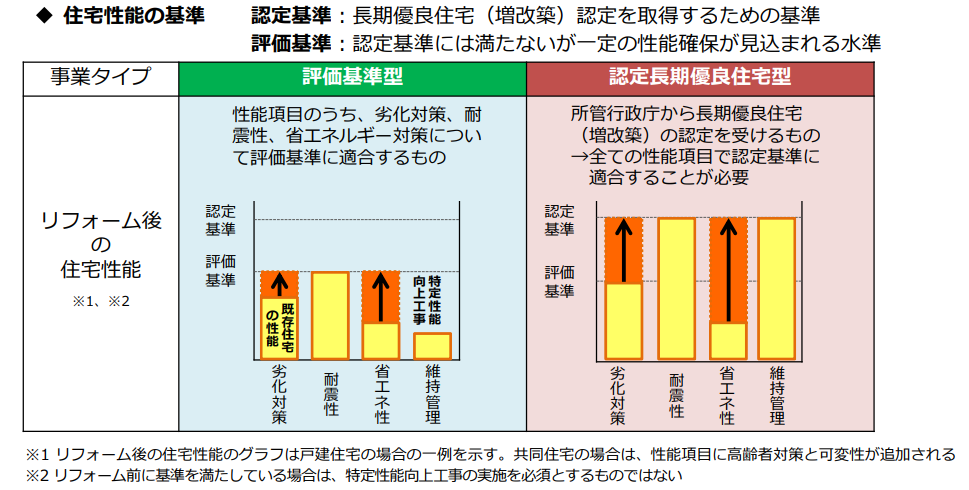

補助限度額は、リフォーム後の住宅性能によって異なります。(下記枠内参照)

① 長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められた場合

80万円/戸(130万円/戸)

② 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合

160万円/戸(210万円/戸)

※( )内は、三世代同居対応改修工事を実施する場合、若者・子育て世帯又は既存住宅の購入者が改修工事を実施する場合の補助限度額です。

リフォーム後の住宅の性能

以下のように、リフォーム後の住宅性能が「長期優良住宅(増改築)認定」を受けるまでの基準に達しているかどうかによって、補助額の上限が変わります。

「長期優良住宅(増改築)認定」の認定基準に関しては、細かく定められているためここでは説明を省きます。詳しく知りたい方は、認定制度概要パンフレット(増築・改築版)をご参照ください。

また規定の「認定基準」や「評価基準」では評価できないが、新技術の導入などによって「認定基準」や「評価基準」と同等の性能が確保できる見込みがあるものに関しては、「事前採択タイプ(提案型)」に応募することもできます。「事前採択タイプ(提案型)」は申請期間や手続きの流れが異なるため注意しましょう。

1-3.補助を受ける条件

長期優良住宅化リフォーム推進事業で補助金を受けるには、以下のような条件があります。

■補助事業者に工事を依頼する

長期優良住宅化リフォーム推進事業の申し込みは、認定を受けた補助事業者がおこないます。

そのため補助金を使ってリフォームしたいときには、補助事業者に工事を依頼する、もしくは工事をしてもらいたい業者に事業者登録してもらう必要があります。

■リフォーム工事前にインスペクションを実施する

リフォーム工事をおこなう前に、インスペクションを実施することも義務づけられています。

インスペクションとは、建築士などの専門家がおこなう住宅診断のことです。インスペクションにかかる費用は、補助金の対象となります。

■リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たす必要がある

補助金の対象となるためには、リフォーム工事後に以下3つの性能が確保されていることが必須条件とされています。

- 躯体構造などの劣化対策:柱や床などの腐朽、シロアリ被害が抑えられている

- 耐震性:大地震でも倒壊しないよう耐震性が確保されている

- 省エネルギー対策:窓や壁、床、天井などが適切に断熱されており、給湯器などの効率化がされている

■リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、長く住める住宅を確保するためにおこなう工事に対する補助事業です。そのため以下の2点も条件とされています。

- リフォーム工事の履歴として工事内容を示す図面や工事写真などを作成・保存する

- 住宅を長持ちさせるために、維持保全期間(30年以上)について、少なくとも10年ごとに点検を実施する「維持保全計画」を作成する

参考:令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業パンフレット

2025年度(令和7年度)の申請期間

| 事業者登録期間 | 令和7年5月20日~令和7年11月28日 |

|---|---|

| 住宅登録期間 | 令和7年5月20日~令和7年12月12日 |

| 交付申請期間 |

【Ⅰ期】 ◯評価基準型 【Ⅱ期】 |

| 完了実績報告期間 | 令和7年7月1日 ~令和8年2月20日 |

| 事業者登録期間 | 令和7年5月20日~令和7年6月30日 |

|---|---|

| 住宅登録期間 | 採択通知日~令和7年12月12日 |

| 交付申請期間 | 採択通知日~令和7年12月22日 |

| 完了実績報告期間 | 採択通知日~令和8年2月20日 |

※事前採択タイプとは、規定の「認定基準」や「評価基準」では評価できないが、新技術の導入などによって「認定基準」や「評価基準」と同等の性能が確保できる見込みがあるものに関して申請できる制度です。

2025年度(令和7年度)の受付期間は令和7年6月下旬~令和7年12月22日(「認定長期優良住宅型(戸建住宅)」は5月下旬~)となっています。二段階の申請期間が予定されており、Ⅱ期は申請状況に応じて予算の調整が行われます。

注意が必要なのは、住宅登録期間です。「住宅登録」とは、リフォームする住宅の所有者や所在地等を登録することで、本事業の申請をするうえで必要な登録です。

住宅登録は令和7年5月20日~令和7年12月12日となっていますので、それまでに事業者(工事を依頼する施工会社)に依頼し準備を進めておく必要があります。

最新情報は長期優良住宅化リフォーム推進事業|国土交通省でチェックしてください。

2.長期優良住宅化リフォーム事業で改修するメリット・デメリット

長期優良住宅化リフォーム推進事業(以降:本事業)を利用して住宅を改修するのには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

2-1. メリット

まずは、メリットから確認しましょう。

■専門家のインスペクションにより、劣化をすべて把握・修繕できる

本事業を利用するには、リフォーム工事前のインスペクションが義務づけられています。

インスペクションでは、専門家が床や壁の傾きや雨漏り、シロアリ被害など、日常生活をするうえで支障があるような劣化がないかを把握するために、現地調査をおこないます。

劣化状況を確認したうえで修繕できて、リフォーム後に不安が残りにくいので安心です。

■断熱性が向上し、快適に住める

補助金を受けるためには、窓や壁、床、天井などを断熱化し、一定の性能基準を満たさなければなりません。

断熱性能が向上すると、夏は涼しく冬は暖かい快適な住まいを実現できます。室内の温度を一定に保ちやすくなるので光熱費を抑えられ、ヒートショックの予防につながるのもメリットです。

■減税もできる

耐震改修や一定の省エネ改修をおこない長期優良住宅に認定されると、工事を完了した年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税から3分の2の金額が減税されます。

※減額対象範囲は家屋面積120㎡相当分まで

耐震改修の場合は翌年度2/3を減額・翌々年度に1/2を減額

■資産価値の向上

長期優良住宅にリフォームすると、住宅性能が高くなることから、資産価値が向上するのもメリットです。

手放すときにも、高値での売却が期待できます。

■住宅ローンで優遇される

リフォームに際して住宅ローンを利用する場合、工事後に長期優良住宅に適合していると認められると、通常よりも金利が低いプランや条件のいいプランに申し込める可能性があるのもメリットです。

たとえばフラット35のリノベプランでは、中古住宅の購入とリフォームを同時におこなった場合、5年間通常のフラット35の金利から0.5%引き下げられますが、長期優良住宅なら優遇期間が10年間に延長されます。

2-2. デメリット

補助金制度を利用して長期優良住宅にリフォームするのには、デメリットもあるのでしょうか?

■手間や費用がかかる

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、補助事業者が申請手続きをおこなうため、発注者が書類を作成することは基本的にはありません。

しかし工事をしてもらいたい業者が補助事業者でなければ登録を依頼しなければならず、作成された書類の内容を確認するための手間と時間は必要です。

また、最終的に長期優良住宅に認定されるためには自治体の審査に合格しなければならず、その申請に数千円の費用がかかります。

■リフォーム費用が高額になりやすい

補助金を受け取るためには、工事終了後に一定の基準をクリアする必要があります。

しかし必須条件とされている断熱性や耐震性、構造躯体の劣化対策などは、現在の住宅の状態によっては大がかりな工事となりがちです。場合によっては、高額な工事費が発生する可能性があることがデメリットです。

■完成後も定期的なメンテナンスを求められる

長期優良住宅化リフォーム推進事業では、住宅履歴情報を30年という長期間にわたり管理し、さらに10年に1度は点検・メンテナンスすることが求められます。

3.長期優良住宅化リフォームにかかる費用

長期優良住宅化リフォームにかかる費用の目安を紹介します。

3-1.リフォームにかかる費用の目安

長期優良住宅化するためにおこなわれる、主なリフォームにかかる費用の目安を一覧にまとめました。

| 性能 | 工事内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 劣化対策 | 外壁の通気構造化のための張り替え | 150〜250万円(30坪の住宅) |

| 在来浴室からユニットバス化 | 70〜130万円/箇所 | |

| 小屋裏換気口の設置 | 5〜10万円/箇所 | |

| 耐震改修 | 耐力壁の設置(外側から) | 13〜15万円/箇所 |

| 屋根の軽量化 | 1.5〜2万円/㎡ | |

| 省エネ | 断熱材の設置 | 2.5万〜4.5万円/㎡ |

| 内窓の設置 | 5万〜12万円/箇所 | |

| 高効率給湯器設置(ヒートポンプ式) | 55〜95万円万円 | |

| 維持管理更新 その他性能 |

排水管更新工事 | 53万〜145万円/一式 |

| 配管点検口の設置 | 1.5万〜3万円/箇所 | |

| 段差解消 | 4万円/箇所 | |

| 手すり設置(I型) | 2.5万円/本(1m) | |

| 三世代同居 | キッチンの増設 | 60万〜100万円/箇所 |

| 浴室の増設 | 120万〜250万円/箇所 | |

| トイレの増設 | 50万〜100万円/箇所 | |

| 子育て世帯向け改修 | 対面キッチンへの更新 | 120〜300万円/箇所 |

3-2.インスペクションなどリフォーム以外にかかる費用の目安

インスペクションなど、リフォーム以外にかかる費用の目安は以下のとおりです。

| 事前インスペクション | 15万円 |

|---|---|

| リフォーム履歴作成 | 6万円 |

| 維持保全計画書の作成費用 | 3万円 |

4.補助金活用のリフォーム事例

ここでは実際に補助金を活用した場合に、工事費がどの程度抑えられるのかシミュレーションしてみましょう。

補助額の算出方法

長期優良住宅化リフォーム推進事業には、補助額の算出方法が2つあります。申請する住宅単位で選択することができますので、ひとつずつ確認していきましょう。

①単価積上方式

実施するリフォームの内容に応じて、定められている補助工事単価を積み上げた合計金額に3分の1をかけた金額が補助額になります。

ただし、補助限度額及び工事請負契約額に補助対象工事費率0.8(一律)と補助率3分の1をかけた金額を上回らない金額とする。

※防災性・レジリエンス性の向上改修工事は15万円/戸を上限とする。

②補助率方式

補助対象に該当するリフォームの合計金額に3分の1をかけた金額が補助額になります。

※防災性・レジリエンス性の向上改修工事は15万円/戸を上限とする。

築20年の木造戸建て住宅(30坪)のリフォーム事例

ここでは、長期優良住宅化リフォームに認定された場合を想定して算出します。

2つの算出方法でそれぞれどのくらい補助金が出るのか確認してみましょう。

①単価積上方式の場合

| 内容 | 費用 | 補助工事単価 | 補助額 | |

|---|---|---|---|---|

| インスペクション | 15万円 | ー | 5万円 | |

| 劣化対策 | ユニットバス化 | 100万円 | 24万円 | 52.9万円※ |

| 小屋裏換気口の設置(2箇所) | 10万円 | 2.3万円 | ||

| 省エネルギー対策 | 内窓の設置(5箇所) | 50万円 | 39.9万円 | |

| 外壁の断熱工事(80㎡) | 240万円 | 40.8万円 | ||

| 高効率給湯器の設置 | 60万円 | 39万円 | ||

| 維持管理更新 | 排水管の更新 | 60万円 | 12.9万円 | |

| リフォーム履歴作成 | 6万円 | ー | 2万円 | |

| 維持保全計画書の作成 | 3万円 | ー | 1万円 | |

| 小計 | 544万円 | ー | 60.9万円 | |

| 実際の負担額(費用―補助額) | 483.1万円 | |||

※補助工事単価を合計した金額に1/3をかけた金額

断熱工事を中心にリフォームをおこない、長期優良住宅に認定された場合、工事費約544万円のうち約60.9万円が補助され、合計で約483.1万円に抑えられることがわかります。

②補助率方式の場合

| 内容 | 費用 | 補助額 | |

|---|---|---|---|

| インスペクション | 15万円 | 5万円 | |

| 劣化対策 | ユニットバス化 | 100万円 | 33万円 |

| 小屋裏換気口の設置(2箇所) | 10万円 | 3.3万円 | |

| 省エネルギー対策 | 内窓の設置(5箇所) | 50万円 | 16.7万円 |

| 外壁の断熱工事(80㎡) | 240万円 | 80万円 | |

| 高効率給湯器の設置 | 60万円 | 20万円 | |

| 維持管理更新 | 排水管の更新 | 60万円 | 20万円 |

| リフォーム履歴作成 | 6万円 | 2万円 | |

| 維持保全計画書の作成 | 3万円 | 1万円 | |

| 小計 | 544万円 | 181万円 | |

| 補助額 | ー | 160万円 | |

| 実際の負担額(費用―補助額) | 384万円 | ||

①と同様のリフォームをおこない、長期優良住宅に認定された場合、工事費約544万円のうち160万円が補助され、合計で約384万円に抑えられることがわかります。

今回の事例を補助率方式で計算した場合、補助額の合計が上限金額である160万円を上回ったので、最終的な補助額は160万円となります。

5.補助金を利用する手順

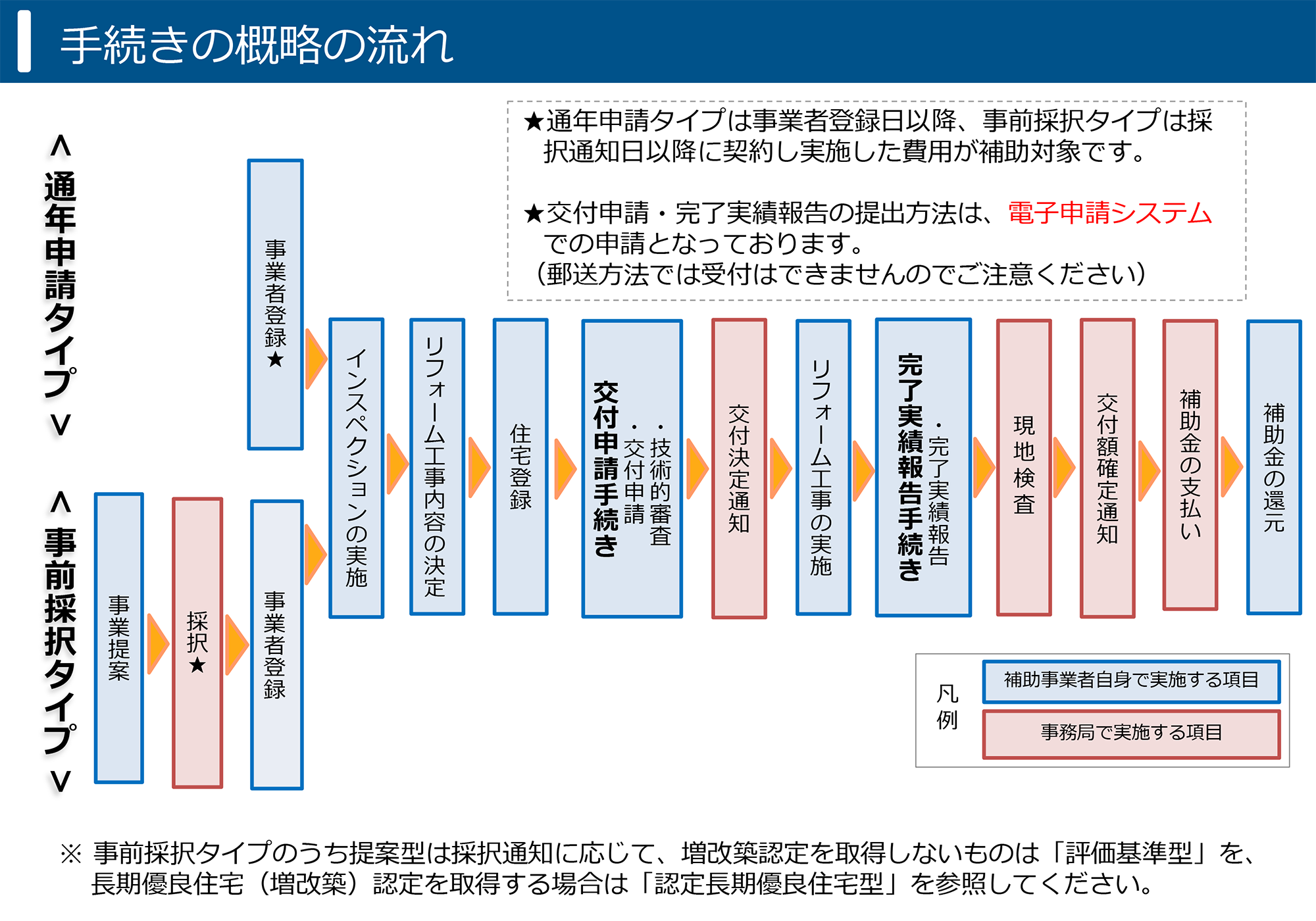

基本的に書類の申請業務は業者側がおこなうため、以下の手順の①の業者を探すところまでできれば、あとは任せて大丈夫です。

ただし、長期優良住宅化リフォームの補助金申請はほかと違う点も多いため、流れを把握しておくことでリフォームをスムーズに進められます。

【長期優良住宅化リフォームの補助金を利用する手順】

- 事業者登録された事業者を探すか、工事を頼みたい業者に登録を依頼する

- インスペクションを受ける

- 維持保全計画を作成し工事内容を確定してから、工事請負契約を締結する

- 補助事業者が住宅を登録し交付を申請する

- 交付決定されたらリフォーム工事をおこなう

- リフォーム履歴を作成する

- 完了実績報告をおこない、交付額確定通知を受け取る

- 事業者に振り込まれた補助金が還元される

なお、補助金は申請した事業者に支払われます。リフォーム工事代金の支払いと相殺する業者もありますが、一度全額支払ったあとに補助金が返還される場合もあるので、どちらになるかをあらかじめ確認しておきましょう。

6.長期優良住宅化リフォームをしたら減税もできる!

長期優良住宅化リフォームをすると、所得税と固定資産税の減税が適用されます。確定申告が必要ですので、忘れずに行いましょう。

◆所得税の減税

翌年の所得税から、以下の通りの控除が受けられます。

| 長期優良住宅化リフォームの工事内容 | 工事限度額 | 控除率 |

|---|---|---|

| 耐震+省エネ+耐久性 | 500万円(600万円※) | 10% |

| 耐震or省エネ+耐久性 | 250万円(350万円※) |

※1 カッコ内の金額は、太陽光発電を設置する場合

超過分やその他同時におこなうリフォーム工事にかかる費用は控除率が5%になり、工事限度額は1,000万から必須工事の対象工事限度額を引いた額です。

例えば、長期優良住宅化リフォーム(耐震+省エネ+耐久性)を1000万円以上かけてした場合、必須工事の限度額500万円に10%、超過分の500万円に5%の控除率をかけて、75万円が翌年の所得税から控除されます。

※適用期間:1年間(工事完了後、居住し始めた日の属する年分)

◆固定資産税の減税

固定資産税は、毎年1月1日時点に所有している土地や建物に対して課される地方税です。長期優良住宅化リフォームをおこない、工事を完了してから3か月以内に市区町村に申告することで、固定資産税の減額を1年度分受けられます。軽減率は3分の2です。

※減額期間:1年間(工事が完了した年の翌年度分)

リフォームの減税制度についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

7.長期優良住宅化リフォームがおすすめの場合・そうでない場合

長期優良住宅化リフォームは、必ずしもすべての住宅におすすめできるわけではありません。ここではどのようなケースでおすすめできる・できないのかを紹介します。

7-1.おすすめの場合

まずは、長期優良住宅化リフォームがおすすめのケースを2つ紹介します。

●中古住宅を購入してリフォーム(リノベーション)を検討している場合

先に紹介したとおり、中古住宅購入とリフォーム工事を同時におこなうケースでは、住宅ローンの金利などが優遇される可能性があります。

借り入れを検討している金融機関が、長期優良住宅に対する優遇金利を提供している場合は検討する価値があるでしょう。

●リフォーム費用に対する補助額が割に合っている場合

長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助額には、補助率や限度額が定められています。

たとえば長期優良住宅認定を目指す場合、通常のケースであれば補助限度額は160万円とされています。補助率が3分の1であることを考えると、工事費が480万円までであれば3分の1の補助を受けられる計算です。

一方工事費が480万円を超えると、実際に補助される割合は低くなっていきます。たとえば工事費に1,200万円かかった場合、補助されるのは3分の1の400万円ではなくあくまで限度額の160万円です。

補助金の対象となるには一定の基準を満たす必要があるため、工事費が大きくなる可能性があります。その場合、補助額が割にあわなくなる可能性がある点には注意しましょう。

7-2.おすすめしない場合

長期優良住宅化リフォーム推進事業の利用をおすすめしないのは、次のようなケースです。

●手元に予算がない場合

長期優良住宅化リフォーム推進事業で補助金を受け取るためには、劣化した部分をすべて修繕する必要があります。

リフォーム金額が大きくなりがちなので、手元に資金がない場合や高額な住宅ローンを組みたくないケースには適していません。

●築年数が古く、リフォーム費用が現実的な金額にならない場合

築年数が古くて劣化が激しい場合は、リフォーム費用が建て替えに匹敵するほど高くなることがあります。

とくに1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた住宅は、旧耐震基準で建てられているため、耐震補強も必須となるケースがほとんどです。そのような場合も、リフォームを検討するのは現実的ではないでしょう。

8.まとめ

長期優良住宅化を目指すリフォームは、住宅性能の大幅な向上が期待できます。しかし、今の家の状態によっては工事費が高額になることも。

とくに旧耐震基準で建てられているような築古の家は、大がかりな耐震改修が必要になるかもしれません。場合によっては「建て替えたほうがやすかった!」といったことにもなりかねないため、必ず建て替えと両方の見積もりを取りましょう。

また長期優良住宅化リフォーム推進事業の申し込みは、依頼主ではなく工事を請け負う業者がおこないます。補助金事業の手続きは煩雑なので、事業になれた事業者を選ぶのがおすすめです。

事業者選びに迷ったときには、リフォームガイドをお試しください。希望を伺いながら、適切なリフォーム会社を複数ご案内いたします。補助金事業の経験豊富な業者のご紹介もできますので、まずは登録してみてくださいね。

▼関連記事

-300x109.jpg)

-300x109.jpg)

なら

なら